RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI

26 MARZO 2020

A cura di Manlio Lo Presti

Esergo

Ma non ti ho spinto io verso la politica.

– Che altro c’è da fare?

– L’assassinio, il furto, la violenza e tante altre degne attività

(Sidney Chaplin e Marlon Brando nel film LA CONTESSA DI HONG KONG)

In: Suonala ancora Sam, Bompiani, 1999, pag. 264

https://www.facebook.com/Detti-e-Scritti-958631984255522/

Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.

Tutti i numeri dell’anno 2018 e 2019 della Rassegna sono disponibili sul sito

Precisazioni

www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com

Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.

Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com

La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SOMMARIO

La guerra dei numeri nella dittatura strisciante del reality Italia

RISALITE A BORDO CAXXO !!

USA nostri “amici”

Le città verranno distrutte all’alba

Tosca di Puccini

Esoterismo, geopolitica, tradizione: all’arte di Alexey Guintovt non manca nulla.

È lui. È tornato. È bazaar!

Americanizzare l’Italia

DER ELEFANT IM RAUM (L’elefante nella stanza).

Le multinazionali divorano l’Italia e la politica si gingilla su temi secondari

Uno si divide in due

Non ci sono intellettuali

Bruno Vespa contro le Ong?

Il provvedimento sulle intercettazioni è legge

La fantaeconomia anticipa la realtà?

I trogloditi del pareggio di bilancio, cavalieri della catastrofe

Christine La “gaffe” (!?!)

30 milioni morti per malaria

IN CINA VIRUS TI BATTO. FORSE …

DRAGHI ORDINA. MA LO STATO CHE ESEGUE, non c’è più

CONTE E LA VIA ITALIANA ALL’EPIDEMIA

Quale Karl Polanyi?

QUANDO IL PADRE ERA SACRO

IN EVIDENZA

La guerra dei numeri nella dittatura strisciante del reality Italia

Come confrontare i dati rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda l’emergenza coronavirus. In questa poca chiarezza la misura della mancata gestione del problema

24 Marzo 2020 | di Alessandro Cicero

La drammatizzazione di un fatto, un evento, un racconto ha la funzione di renderlo “forte” e quindi emotivamente e operativamente fruibile anche a chi, provvisto o sprovvisto di categorie di interpretazione, lo trovi utile strumento per inserire sé stesso nel flusso degli avvenimenti, traendone norme di comportamento e ancoraggi ad una o più appartenenze nelle quali riconoscersi. Nascono così “parole d’ordine”, comodi mantra ripetuti talmente di frequente che citando o parafrasando Goebbels, che di queste cose se ne intendeva, si rimane coerenti con le proprie affermazioni “anche a rischio di prendere in giro sé stessi”.

Così vediamo noi italiani totalmente affogati dalle sabbie mobili di affermazioni che voler definire di dubbio gusto è solo frutto e sintomo di una buona educazione ricevuta. Di dubbio gusto è senz’altro l’affermazione, così disinvoltamente ripetuta da più parti, secondo cui “siamo in guerra”, passi se esca dalla bocca di medici o infermieri, o commessi del supermercato, farmacisti, autotrasportatori della filiera agroalimentare (ma solo di quella?) costretti a percorrere strade e raggiungere luoghi inseriti nelle zone rosse, o anche da parte di tassisti, piloti, hostess, forze dell’ordine, e di tutti quei soggetti che effettivamente stanno garantendo, sotto grave stress, un buon funzionamento (almeno per ora) del nostro sistema. Passi per lo stress. E poi basta. Nessuno sta bombardando le nostre case, violando le riserve idriche, sabotando la produzione di energia elettrica e altri piccoli dettagli che accadono costantemente in tutte le guerre, inclusi stupri, saccheggi ed esecuzioni sommarie per strada.

Il presidente del Consiglio Conte

Affermare fino allo sfinimento che “siamo in guerra” svolge ben altre funzioni, di tipo politico, che vanno oltre ciò che si è scritto sopra, anche se sul consenso generato nei più esse si innestano e sviluppano. I poteri speciali hanno bisogno di questo. Non hanno bisogno della guerra, si accontentano di una narrativa coerente. Per sgombrare il campo da eventuali equivoci i poteri speciali sono necessari in caso di grave calamità naturale o umana, in capo alla Protezione Civile o ad un organo Commissariale esperto e deputato alla risoluzione di questi problemi, ma è ciò che stiamo vivendo? Stiamo vivendo la drammatizzazione quotidiana di un evento vero, una drammatizzazione che copre come una cortina fumogena o un rumore bianco almeno tre fatti che sono davanti agli occhi di noi tutti, se si ha la pazienza di guardare oltre le volute del fumo:

non abbiamo una catena di comando chiara;

non vengono posti in essere provvedimenti che hanno palesemente funzionato in situazioni in buona parte simili alla nostra (vedi il caso Corea del Sud);

non sono chiari i numeri sopra i quali dovrebbero essere prese le decisioni (“prima conoscere, poi discutere, poi deliberare” diceva Luigi Einaudi e non a caso, nelle “prediche inutili”);

di conseguenza, si è creato un blocco d’opinione attorno all’operato del Governo e del presidente del Consiglio, che impedisce non già la critica (almeno per ora e salvo il caso di alcuni medici che hanno perso anche il diritto di lamentarsi e di informare il pubblico), ma l’emersione della stessa, soffocata dal consenso liberticida degli spettatori del reality.

Il prof. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità

Soprattutto quest’ultimo fatto ci porterà alla rovina, ma ci andremo a poco a poco, cantando dai balconi ad orari prestabiliti, come delle moderne, e autoconvocate, adunanze di consenso. L’unica guerra che si può combattere per cercare di vincere, di riavere indietro la nostra vita e la nostra modesta, ma dignitosa, prosperità, è quella dei numeri. Si perché i numeri hanno il difetto di non mentire, anche se in verità si può mentire concatenando varie interpretazioni degli stessi, in modo da confondere le acque e arrivare a delle comode menzogne basate su alcune verità. Ciò che si deve pretendere, quindi, non è solo la verità dei numeri, ma anche la chiarezza del metodo con il quale li si tratta. Non vi annoierò con troppe cifre, annoiano anche me, ma devo per forza richiamarne alla memoria qualcuno e, soprattutto devo richiamare qualche concetto col quale noi tutti consapevolmente o no, abbiamo trattato le cifre come fenomeno di massa.

Partiamo da un documento ufficiale: “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia” dell’Istituto Superiore di Sanità del 20 marzo scorso, l’ultimo di questo tipo pubblicato. Non ci interessano i valori assoluti, sono ormai superati dagli eventi. Ci interessano i valori relativi riportati nel “paragrafo 3. Patologie pre-esistenti”, nel quale si riportano le percentuali di incidenza della presenza di patologie aggiuntive al Covid-19 in un campione di 481 deceduti su una popolazione statistica di 3.200. La cosa interessante è che la percentuale di soggetti deceduti che non avevano patologie pregresse è dell’1,2%. Questo numero richiama alla memoria le polemiche iniziali, durante le quali c’era chi chiedeva di distinguere fra morti “di Coronavirus” e morti “col Coronavirus”. A questa legittima richiesta si è sempre preferito rispondere in modo retorico e stizzito: “i morti sono i morti!”.

L’utilizzo della retorica violenta per evitare di dover dare delle risposte, spesso nasconde altre pretese e altri disegni, ma contiamo sul fatto che se la distinzione fra deceduti “con” o “di” Coronavirus la fanno l’Istituto Superiore di Sanità e la virologa Ilaria Capua, evidentemente una valenza scientifica ci deve pur essere. Lunedì scorso, 23 marzo ore 18:00 circa, ci dicono che il numero dei decessi in Italia è arrivato a 6.078 con un incremento, ci dicono, dei nuovi casi a 63.928 in totale, più 4.790 rispetto al giorno precedente, pari ad un incremento del 7,49% circa, in deciso miglioramento rispetto a dieci giorni fa (era attorno al 22% di media quotidiana) e con un trend che, in assenza di nuovi focolai infettivi, farebbe ben sperare. I nuovi decessi sono stati 602, con un incremento del 10,99% circa, anche questo in leggero calo, ma non così marcato, rispetto a dieci giorni fa.

anche questo in leggero calo, ma non così marcato, rispetto a dieci giorni fa.

Sono dati che potrebbero aprire, in un’altra decina di giorni, a nuovi scenari narrativi, ma ciò che si vuole porre in evidenza è che ciò sarebbe potuto avvenire fin dall’inizio. Purtroppo occorre fare un’osservazione, il dato che ci interessa di più non è quello dei contagiati, ma proprio quello dei decessi, proprio perché è l’unico dato certo. Il dato dei contagi, come faceva notare, sui social, un noto medico romano in quarantena per contagio, è del tutto approssimativo (non ci spingiamo oltre), in quanto la verifica col tampone si applica solo ai contagiati sintomatici, e nemmeno a tutti, visto che proprio il medico citato non è mai stato verificato in tal modo. Sono certi i morti e questo rimane l’unico dato confrontabile, ipotizzando che non vi siano reticenze o censure statistiche da parte di alcune nazioni poco o nulla democratiche (anche se acclamate come eroiche), si hanno solo notizie confuse, approssimative o poco chiare.

Dichiarare in modo limpido i criteri con cui si effettuano le statistiche è un obbligo per chi voglia renderle note ed è anche l’unico metodo attraverso il quale possano essere effettuate delle comparazioni, si trattano i dati in modo omogeneo sulla base dei reciproci criteri adottati. L’unica nazione, che sembra, abbia dichiarato in modo estremamente esplicito e chiaro il proprio criterio di rilevazione è la Corea del Sud, rilevazione a tappeto, cioè sul totale della popolazione, ovviamente in modo progressivo, con campagne di prelievo e analisi dei tamponi quotidiane. In questo modo si conosce il fenomeno e si può discutere e, infine, deliberare. La Corea del Sud, nel momento in cui scrivo, ha pubblicato i seguenti dati: 8.961 casi totali, di cui 64 nuovi, 111 morti totali, più 7 rispetto al giorno precedente. Balza subito all’occhio che la percentuale dei decessi sul totale dei contagiati è appena del 1,24%, e non del 9,51% come nel caso italiano. Ma quanto è realistico il dato italiano? Se applicassimo il dato coreano, facendo un calcolo al rovescio, sulla popolazione dei nostri deceduti, per ottenere il numero degli infettati, otterremmo questo 490.161. Questo sarebbe ad oggi, a parità di condizioni con la Corea del Sud, il numero “effettivo” dei contagiati, noti e non noti. Un numero pazzesco, un ordine di grandezza sopra il numero ufficiale. D’altro canto, se applicassimo alla lettera il numero fornito dall’Istituto Superiore di Sanità, ovvero la percentuale dei morti “di” Coronavirus sul totale dei decessi, (1,2% ricordiamolo), otterremmo 73 soggetti, equivalenti, se posti a rapporto con i casi totali d’infetti, ad una percentuale di appena 0,11%. Un dato che avrebbe, con tutta evidenza, disegnato scenari di comunicazione del tutto diversi.

Sono realistici questi dati? Non lo sappiamo, ma possono a tutta ragione essere presi come estremi di una situazione totalmente variabile e incerta. E in questa incertezza sta la misura della mancata gestione del problema, il che ci porta al quarto dei punti elencati sopra, la comunicazione. Il premier Conte sembra essersi impegnato solo in questa e i segnali che continuamente offre sono tutti nella stessa direzione: gestione poca e lenta, comunicazione in eccesso, rituale, ad orari comandati, e con punte di rara dolosità, come la diretta Facebook della notte fra sabato e domenica. Se non si vuol investire sulla rilevazione a tappeto, cosa assolutamente preferibile in quanto significherebbe la presa in carico della salute di tutti, si proceda almeno ad una rilevazione a campione. Una rilevazione random, magari stratificata per territorio e classi di età. Un campione significativo, ma non titanico, di 1.200 – 1.500 persone. Un approccio del genere costerebbe poco e darebbe al decisore politico almeno dei dati su cui fondare una strategia di intervento tale da consentire di smettere di brancolare nel buio e di stratificare continuamente nuove decisioni senza nemmeno attendere gli esiti di quelle precedenti, in una cascata di continua emotività senza senso, se non quello di tenere sempre tesi gli ascoltatori/elettori.

Sono realistici questi dati? Non lo sappiamo, ma possono a tutta ragione essere presi come estremi di una situazione totalmente variabile e incerta. E in questa incertezza sta la misura della mancata gestione del problema, il che ci porta al quarto dei punti elencati sopra, la comunicazione. Il premier Conte sembra essersi impegnato solo in questa e i segnali che continuamente offre sono tutti nella stessa direzione: gestione poca e lenta, comunicazione in eccesso, rituale, ad orari comandati, e con punte di rara dolosità, come la diretta Facebook della notte fra sabato e domenica. Se non si vuol investire sulla rilevazione a tappeto, cosa assolutamente preferibile in quanto significherebbe la presa in carico della salute di tutti, si proceda almeno ad una rilevazione a campione. Una rilevazione random, magari stratificata per territorio e classi di età. Un campione significativo, ma non titanico, di 1.200 – 1.500 persone. Un approccio del genere costerebbe poco e darebbe al decisore politico almeno dei dati su cui fondare una strategia di intervento tale da consentire di smettere di brancolare nel buio e di stratificare continuamente nuove decisioni senza nemmeno attendere gli esiti di quelle precedenti, in una cascata di continua emotività senza senso, se non quello di tenere sempre tesi gli ascoltatori/elettori.

Avremmo voluto vedere fin dall’inizio il premier Conte che non minimizzasse, come ha fatto all’inizio del fenomeno, perdendo del tempo preziosissimo. Il premier Conte che non mettesse sotto accusa, con il risultato di una messa alla berlina internazionale, i medici di due ospedali che, come italiani, non possiamo invece che ringraziare, assieme al personale paramedico tutto. Il premier Conte che prima di varare misure draconiane sulla libertà personale (necessarie anche quelle in tempi di pandemia) investa nell’unico fatto che gli consenta di gestire il problema, la mappatura a tappeto del fenomeno. Un premier che si procura, con la determinazione di chi è in guerra (la si dichiara tanto e poi non ci si muove?) tamponi, reagenti per le analisi, personale per effettuarle, mascherine per gli operatori sanitari e mascherine per tutta la popolazione, invece di fermare l’Italia, provocando un danno incalcolabilmente superiore, e renderla certamente più povera e debole di prima, più soggetta ad attacchi esteri, anche di quelli penosi, basati su una finta solidarietà, funzionale a combattere in territorio italiano battaglie commerciali contro i nostri storici alleati. Vorremmo un Governo che si presentasse davanti al Parlamento, sede naturale di questo tipo di discussioni. Un Governo competente e democratico, insomma. È pretendere troppo?

Alessandro Cicero

FONTE:https://www.eurocomunicazione.com/coronavirus-la-guerra-dei-numeri-nella-dittatura-strisciante-del-reality-italia/

RISALITE A BORDO CAXXO !!

Rosanna Spadini 21 03 2020

- – Dove stanno i medici “senza frontiere” che fino a un mese fa s’imbarcavano sulle navi ONG per 10.000 euro al mese?

- – Dove stanno i “medici” di EMERGENCY?

- – Dove sta il “grande” Gino Strada?

- – Perché questi meravigliosi salvatori della patria a Bergamo non si sono visti, mentre sono arrivati medici da Cuba e dalla Cina?

- – Le ONG da 20 anni ci chiedono soldi, vantandosi di salvare vite in zone di guerra.

- – Dove stanno questi meravigliosi eroi della medicina, degli ospedali da campo del terzo mondo?

Risalite a bordo caxxo !! (un medico di Torino)

https://www.facebook.com/100000545483769/posts/3319462881415195/

USA nostri “amici”

Francesco Erspamer 1 03 2020

Leggete la pagina ufficiale del dipartimento di stato americano sull’Italia (copio il link nei commenti). Ricordando che gli Stati Uniti fanno finta di essere un paese amico e un nostro grande alleato.

Il primo paragrafo invita i cittadini americani a non andare in Italia se non in caso di necessità; è il livello tre, come per la Cina, la Corea del Sud e (ovvio) l’Iran. Non gli è parso vero, all’amministrazione Trump, di fare a prezzo zero un favore a Salvini, Renzi e Berlusconi, e uno sgambetto a un governo meno servile dei precedenti. Infatti CNN, nel riportare la notizia, ha dato evidenza solo alla reazione del presidente di Federalberghi, tale Barnabò Bocca, e alla sua accusa al governo italiano di non aver fatto abbastanza per contenere il coronavirus, trattandolo come se fosse un esperto, uno scienziato, insomma obiettivo; e trascurando invece il piccolo dettaglio che è stato un senatore di Forza Italia, oltre al fatto che la sua fulminante carriera è avvenuta nella catena alberghiera del padre.

Ma ancora più interessante è il secondo paragrafo del comunicato del governo americano. Eccone la traduzione integrale: “Il rischio di terrorismo resta identico. L’Italia presenta un radicato rischio causato da gruppi terroristi che continuano a pianificare attacchi in Italia. I terroristi possono attaccare all’improvviso, prendendo di mira località turistiche, nodi ferroviari, mercati e centri commerciali, uffici governativi, alberghi, ristoranti, luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole, aeroporti e altri luoghi pubblici”. È ciò che sino a ieri meritava all’Italia il livello 2, come la Francia, l’Inghilterra e la Germania; con la curiosa differenza che in questi paesi di sanguinosi attentati terroristici ce ne sono stati mentre in Italia no. Come a dire, quando ci sono pretesti per attaccare l’Italia, si amplificano, e quando non ci sono, si inventano. Ma i finti nazionalisti italiani sono tutti filoamericani.

Potrebbe invece essere l’occasione per invitare i ventimila soldati americani stazionati in Italia ad andarsene, per evitare il coronavirus, oltre che le persistenti minacce terroristiche. Che se ne tornassero negli Stati Uniti, il paese degli omicidi quotidiani (a parità di popolazione, sei volte più numerosi che in Italia) e delle stragi settimanali (l’ultima un paio di giorni fa in Minnesota, cinque persone ammazzate da un impiegato incazzato; dall’inizio dell’anno è la quarta) che però non fanno notizia.

https://www.facebook.com/100003196950060/posts/2706833596099846/

Le città verranno distrutte all’alba

Pubblicato il 22 Marzo 2020 · in Interventi ·

di Sandro Moiso

Il silenzio del Governo, dopo la rapida comunicazione di sabato sera del presidente del consiglio, era più che sospetto. L’elenco infinito e incerto di attività di vario genere (passate nel frattempo da 88 a 100 e poi ancora a 80) che avrebbero dovuto mantenere le proprie funzioni produttive e distributive senza chiudere, altrettanto. Ma la notizia che il decreto sarà attivo soltanto a partire da mercoledì 25 marzo, quindi senza entrare in vigore del tutto da lunedì 23, perché Confindustria continua a sostenere che non si possono chiudere tutte le attività e che occorre ancora limarlo meglio, lascia comunque senza fiato. Anche chi come me è abituato, da decenni, a cogliere nella sete e nell’avidità di profitto e sfruttamento del capitalismo il limite ultimo per la sopravvivenza della specie. Eppure, eppure…

Non c’è limite al peggio poiché, come si afferma in un articolo uscito poche ore fa su Repubblica nella sezione Economia e finanza (qui), non solo il decreto è stato rinviato nella sua attuazione di almeno tre giorni, ma gli imprenditori chiedono comunque che le attività restino ancora aperte poiché: “Molti container arriveranno domani nelle fabbriche italiane per scaricare merci e i fornitori esteri già minacciano penali, se il blocco entrasse in vigore subito” e “le imprese sono a corto di liquidità, chiudere senza criteri ben calibrati può voler dire non riaprire più”.

Non solo, gli aderenti alla Confapi (associazione delle piccole e medie industrie), per bocca del presidente Maurizio Casasco, chiedono di detassare le piccole aziende in difficoltà, ma anche che siano le aziende stesse a poter certificare, con procedure semplificate, la necessità dell’apertura degli stabilimenti e una “disposizione di carattere generale che consenta la prosecuzione di attività non espressamente incluse nella lista e che siano però funzionali alla continuità di quelle ritenute essenziali” (qui).

Nella stessa lettera indirizzata al governo si chiede infine di garantire i “tempi tecnici necessari dall’entrata in vigore del provvedimento a concludere le lavorazioni in corso, ricevere materiali e ordinativi già in viaggio, consegnare quanto già prodotto e destinato ai clienti”.

Diciamolo subito il grido di dolore degli imprenditori non è nient’altro che un crimine contro l’umanità e come tale va denunciato. Sul Titanic che affonda i sabotatori di Confindustria aprono ulteriori falle nelle scialuppe di salvataggio per garantire che l’ordine produttivo trionfi. Con il rinvio del Dpcm spostandolo al 25 marzo e con la forza militare dell’isolamento totale dei centri abitati.

Andranno processati tutti, governo vile e imprenditori avidi e sprezzanti, per un crimine contro l’umanità che mostra il vero volto della società libera, vivace e ricca in cui siamo in attesa soltanto di morire. Le aree industriali d’Italia si stanno trasformando in autentici lager che, esattamente come quelli a cielo aperto in Palestina, non hanno nulla da invidiare o rimproverare a quelli nazisti.

Mentre, per ora, gli unici a poter vantare la richiesta di una relazione davanti al Parlamento e alle camere riunite rimangono, purtroppo, soltanto i partiti della Destra, i sindacati confederali, colti di sorpresa dalle ultime giravolte di Conte non possono fare altro che minacciare un tardivo sciopero generale (qui). Il Pd, naturalmente, per bocca del ministro agli affari regionali Boccia, sottolinea il senso di responsabilità dimostrato dagli industriali e con Dario Franceschini ringrazia Conte, affermando di vedere, nell’ora più drammatica della storia della Repubblica: “un’abnegazione totale, unica e assoluta da parte di tutti, da Conte ai ministri che lavorano con competenza, tutti con grande generosità”.

Sorge a questo punto il dubbio che nei suoi silenzi, nei suoi prolungati rinvii e nelle decisioni autoritarie prese nel suo ufficio, contornato soltanto dai rappresentanti degli imprenditori e della finanza, l’uomo di pezza Conte sia niente di più e niente di meno di quel grigio e freddo burocrate esecutore di ordini descritto da Hannah Arendt nel suo fondamentale testo intitolato La banalità del male.

Ma non temete, pagheranno caro, pagheranno tutto.

https://www.carmillaonline.com/2020/03/22/le-citta-verranno-distrutte-allalba/

ARTE MUSICA TEATRO CINEMA

Tosca di Puccini

In occasione della rappresentazione de La Tosca alla Scala di Milano è stato divertente seguire le banalità mediatiche sull’antisovranismo, le chiacchiere contro l’uomo forte (“che se l’avessero provato…”), vedere la fuffa sculettare fuori e dentro il Teatro, osservare la faccia di Franceschini che di lì a poco avrebbe elargito 15 milioni non per i senza tetto, per i diseredati o che altro, ma per la “memoria, la memoria, la memoria!”…

Divertente, oltre che andare con l’orecchio alla sublime musica del Maestro Puccini, andare con la memoria (ehhh, c’è memoria e memoria!) alle parole del Maestro:

« Io sono per lo Stato forte. A me sono sempre andati a genio uomini come De Pretis, Crispi, Giolitti, perché comandavano e non si facevano comandare. Non credo nella democrazia, poiché non credo alla possibilità di educare le masse. E’ lo stesso che cavar l’acqua con un cesto! Se non c’è un governo forte, con a capo un uomo dal pugno di ferro, come Bismark una volta in Germania, come Mussolini, adesso in Italia, c’è sempre pericolo che il popolo, il quale non sa intendere la libertà se non sotto forma di licenza, rompa la disciplina e travolga tutto. Ecco perché sono fascista: perché spero che il fascismo realizzi in Italia, per il bene del Paese, il modello statale germanico dell’anteguerra ..»

(Giacomo Puccini, tesserato fascista e come tale fatto senatore… a proposito di senatori ). (Cit. Maurizio Murelli)

11 12 2019

Esoterismo, geopolitica, tradizione: all’arte di Alexey Guintovt non manca nulla.

di Luca Negri – 20 Dicembre 2017

Chi possiede una copia de La Quarta Teoria Politica di Aleksandr Dugin nella prima o seconda (da poco disponibile e ben più arricchita) edizione della NovaEuropa probabilmente si sarà soffermato sulle copertine. Sono opere d’arte. Un fondo giallo oro, da icona bizantina e sopra un rosso sangue che disegna guerrieri, uno perfino con testa di falco, come l’antico Horus egizio. Opere con un che di antico ma anche di futuristico, opere di Alexey Guintovt, premio Kandinskij 2008. Scelte con coerenza, dato che Guintovt è membro, dalla sua fondazione, dell’Eurasian Union of Youth, costola del partito euroasiatico ideato da Dugin. Al di là di come la si pensi in politica estera, l’arte di Guintovt lascia il segno. Forse non solo nei russi ma anche in noi italiani si risveglia qualcosa, come l’azione di un arcangelo di popolo, di un logos che possiamo capire. Sarebbe possibile in Italia (la si fa e lo ignoriamo? probabilmente sì) un’arte affine a quella di Alexey? Aprirebbe un fronte nella guerra dell’immaginario che ci tocca combattere? Abbiamo fatto due chiacchiere con lui, on line, nella lingua dei colonizzatori anglosassoni, per giunta, per capire che aria tira dall’altra parte del continente, a Mosca che forse è la Terza Roma.

Gli artisti, come scrisse Pound, sono le antenne della razza e Alexey mi pare un’ottima antenna. E usa molto le mani per creare le sue opere. Si dice seguace dei grandi maestri del passato, quelli che sapevano che l’arte è fatta da impronte della pelle, e lui non tralascia alcuna alchimia, dal disegno classico ad inchiostro alle simulazioni al computer. Predilige però i metodi tradizionali, come tradizionali sono in un certo senso i soggetti che rappresenta. Appunto qualcosa di antico e fantascientifico, qualcosa che buca la storia come le sue stelle rosse in volo come cosmonavi. Ma che pensieri, sensazioni e azioni vorrebbe far sorgere nel pubblico la sua arte? Alexey ha le idee chiare:

Il Postmoderno sovrasta tutti gli aspetti della vita e ci pone una domanda di fedeltà alla Tradizione, quella artistica compresa. Il mio messaggio è rivolto principalmente alle persone emarginate, ma non solo a loro. Mi rivolgo a coloro che sostengono la gerarchia divina, che resistono al paradigma del mondo moderno, ai suoi processi degenerativi, in accelerazione.

Su ogni piano, aggiunge, politico, culturale, nel caso militare. Ecco, non so quanti artisti di casa nostra oggi potrebbero affermare cose del genere. E i mercanti d’arte d’Occidente saranno a loro agio con un Guintovt che forse evoca il monumentalismo del Realismo Socialista? Ma no, lui nega decisamente.

Non copio mai la realtà del mondo materiale. Sono un simbolista, esploro una realtà di formazioni simboliche, come un’interfaccia fra le icone Ortodosse e l’avanguardia russa.

E allora parliamo dei colori, di tutto quel rosso e oro e nero, delle Stelle, la testa di falco…

Naturalmente i colori hanno un significato alchemico, è la sequenza della Grande Opera, ma il significato fondamentalmente è diretto e ovvio, per tutti: il nero è austerità, umiltà. Il rosso oro è la gioia della Pasqua! Io mi rivolgo a un numero illimitato di persone nel mondo che sono in grado di comprendere il linguaggio internazionale delle immagini, ma soprattutto in chi ha la sua trincea nella Tradizione e al popolo della Grande Russia e dell’Eurasia.

Esoterismo, geopolitica, profili di Apollo, ritratti di Eliade, Evola. Non mancano richiami all’Italia: la Lupa, il Colosseo, la Serenissima. Infatti dichiara immenso rispetto per la cultura Mediterranea. Grecia, Roma. Fa riferimento al Logos Italiano indagato da Dugin in Noomachia, poderosa opera (5 volumi) inedita in Italia. Ancora Dugin, che gli informati del web sanno non troppo lontano da Putin. L’ala sinistra dei social ha tifato eccome per il situazionismo in topless delle Pussy Riot finanziato da Soros (che Guy Debord si sia suicidato anche per preveggenza?). Ma insomma, chiediamo ad Alexey, nella Russia putiniana c’è libertà d’espressione?

Gli abitanti del mio paese, improvvisamente e contro la loro volontà, si son ritrovati in un mondo globalizzato e molte delle nostre opinioni son differenti da quelle dell’Occidente globale. Io ho vissuto in Europa e ti posso dire che in un certo senso oggi la Russia è uno dei paesi più liberi del mondo. Io ho vissuto anche nell’URSS e so bene cos’è il KGB. In carcere ci finirono mio padre, suo fratello. Mio nonno e il bisnonno perfino fucilati. Ora dovremmo esser liberi ma sperimentiamo invece, noi in Russia e voi in Europa, un’oppressione liberale. Una censura micidiale. I naziliberali ucraini hanno sostenitori anche Mosca, e sono altri liberali. Sono i responsabili delle decine di migliaia di morti nel sud della Grande Russia, nell’ex Ucraina. E non solo di quelli.

Non gli dico che qui in Italia da un quarto di secolo ci son politici che fanno a gara per l’agognata etichetta del più liberale. Ma il liberalismo di casa nostra, quello democratico e di sinistra, si ferma sulla soglia dell’antifascismo.

dd058f3adc24d3146a8b85595045e578

Un artista italiano che volesse far qualcosa di analogo al lavoro di Guintovt potrebbe in futuro incappare nelle spire della legge Fiano, se gli scappasse un’aquila o un fascio di troppo. Proviamo a spiegare una tale assurdità ad Alexey e lui non si stupisce: il liberalismo attacca le ideologie già sconfitte, il Comunismo e il Fascismo. E con quella scusa censura tutto ciò che non è conforme ai suoi piani. Ma lui confida che prima o poi le cose cambieranno, arriverà l’epoca di un’equidistanza dalle ideologie del Novecento, un’epoca ancorata nella Tradizione e che porterà a compimento le promesse di giustizia sociale.

Io, con cautela, riesco a vederla una nuova umanità. Quando il governo liberale non farà più ombra sul pianeta. E sarà libera l’armonia della creazione, libera di instaurare il Regno della Tradizione.

Ecco che dalle miserie di casa nostra con la legge Fiano e temibilissimi nazisti a Como, l’artista ci innalza ad un piano escatologico, quasi messianico. Tipicamente, logicamente russo, diremmo. Non ci rimane che ringraziarlo e augurargli buon lavoro.

FONTE:https://www.lintellettualedissidente.it/controcultura/arte/il-simbolismo-di-alexey-guintovt/

ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME

È lui. È tornato. È bazaar!

1- lavoro da remoto

2- deflazione

3- identità digitale marchiata

4- restaurazione verde

5- eliminazione del contante

6- desovranizzazione

7- sospensione dei diritti

8- sottrazione della prole in favore di servizi pubblici che attuano programmi imposti da privati

9- deliri di genere

10- anarchia immigrazionista

11- dematerializzazione del contante

12- privatizzazione della moneta

13- tso di massa

14- desacralizzazione

15- demenza da istruzione primaria

16- sociopatia da istruzione universitaria

17- distruzione della classicità

18- distruzione degli studi umanistici

19- demenza digitale

20- merdificazione delle arti

21- nichilismo e relativismo assoluto

https://www.facebook.com/100000248554468/posts/3062561217095467/

Americanizzare l’Italia

Francesco Erspamer 24 03 2020

In Italia la seconda repubblica ha espresso il tentativo di americanizzare l’Italia. I suoi fondamenti sono stati la liberalizzazione dell’editoria e dell’informazione, la sostituzione del proporzionale con un sistema elettorale maggioritario e personalistico (a cominciare da comuni e regioni), la frammentazione dello Stato in una federazione di pseudo staterelli regionali, la graduale privatizzazione di settori vitali per la sicurezza e sovranità nazionale quali la sanità, la scuola, i trasporti e l’energia. A iniziare il processo, già negli anni 80, erano stati i radicali; un’accelerazione gliel’ha data Berlusconi con le sue televisioni ma non avrebbe avuto successo senza l’attiva collaborazione di personaggi come Prodi, Veltroni, Bonino, Renzi, Salvini e parte della Lega.

Ma cosa significa americanizzare un paese? Per capirlo vi porto alcuni esempi di ciò che avviene negli Stati Uniti, anche in questi momenti di grave difficoltà per tanta gente.

Walmart, la più grande corporation per numero di dipendenti, non riconosce le assenze per malattia; chi sta male deve usare le sue ferie (che per tanti lavoratori ammontano a due giorni all’anno, per gli altri pochi di più) e quando finiscono smette di ricevere lo stipendio.

Amazon, una delle società più ricche del mondo, l’anno scorso è riuscita a non pagare praticamente nulla di tasse. Se infetti di coronavirus, i suoi dipendenti hanno diritto a un massimo di due settimane di congedo retribuito. A chiunque abbia altre malattie o sia infortunato, solo ferie non pagate. Inoltre gli straordinari sono obbligatori e chi li rifiuta viene licenziato.

Ancora più significativo il fatto che nel pacchetto per salvare l’economia attualmente in discussione, repubblicani e democratici siano d’accordo che dall’obbligo di offrire 14 giorni di congedo pagato ai malati di covid-19 (e solo a loro) vadano esentate le corporation con più di 500 impiegati. Sì, avete letto bene: non le piccole e medie imprese: quelle grosse. In modo che possano usare questa tragedia per espandere il loro monopolio. Cosa che Amazon sta già facendo sostituendosi all’intera struttura commerciale, chiusa per decreto.

E poi il sistema sanitario. Che rispetto all’Italia ha un vantaggio, per i benestanti; non essendoci di fatto strutture pubbliche, quelle private, quando non fossero in grado di accogliere tutti, selezioneranno chi può pagare di più. Quanto ai ricchi, si stanno comprando i loro ventilatori privati, da tenere inutilizzati finché non servissero a loro.

L’America non era così trent’anni fa: i liberisti si muovono in fretta e se vi distraete un attimo l’Italia finirà allo stesso modo. O magari questo modello vi piace: ricordo un giovane tassista milanese che la scorsa estate, prendendomi per uno straniero, mi disse in buon inglese che la cosa da vedere in città era Starbucks, altro che Duomo o Scala; e allora avete ragione a sostenere Salvini e a tollerare Renzi, i due amerikani de noantri: è lì che vi porteranno.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2758204020962803&id=100003196950060

DER ELEFANT IM RAUM (L’elefante nella stanza).

Pierluigi Fagan 23 03 2020

Un fantasma si aggira nelle statistiche mondiali sul fenomeno pandemico. Un solo Paese al mondo, mostra statistiche del tutto fuori logica tra i dichiarati contagiati ed i morti: la Germania.

E sì che la Germania è il Paese europeo più grande (demograficamente circa un terzo circa più grande dell’Italia, della Francia e dell’UK), ha un peso di popolazione anziana praticamente pari all’Italia ed in più, è il primo Paese europeo in cui si è accertata la precoce presenza del virus il che è ovvio visto che è anche il Paese con i maggiori contatti ed interscambi economici coi cinesi. Il virus è lì da più tempo che altrove, in un Paese pieno di anziani, un terzo almeno di più che in Italia, ma i tedeschi non muoiono. Lo “spread dei morti” tra ogni Paese del mondo e la Germania è ovunque alto ma si sa, quando si tratta di spread, ai tedeschi piace ben figurare.

Il mistero ha attratto i giornalisti anglosassoni, vi hanno scritto articoli a vario titolo il FT, the Guardian, the Indipendent, WSJ, ma molto meno la stampa europea. L’Espresso, l’altro giorno, vi ha posto ritardata attenzione confezionando un “the best of” di ragioni a spiegazione, copiato dagli articoli anglosassoni che avevano doverosamente riportato le risposte tedesche alle domande poste:

1) Il loro facente funzione di ISS, il Robert Koch Institute (RKI) afferma che i morti tedeschi sono più giovani quindi la popolazione anziana è stata misteriosamente per il momento evitata dal virus (a parte il medico della Merkel). Qualcuno sostiene che gli anziani tedeschi vivono più “isolati” dai giovani che non in Italia o Cina, ma francamente a me pare una stupidaggine insostenibile, anche perché andranno pur in giro a far la spesa come tutti, no? ma le spiegazioni arzigogolate hanno anche varianti;

2) i tedeschi sostengono che l’epidemia, da loro, si sarebbe sviluppata più tardi. Ma come? esistono studi pubblicati su the Lancet che confermano la precocità del paziente 0 in Germania come è ovvio che sia. Portano loro l’infezione in Lombardia ma non in Germania? Tutta Europa ha più morti percentuali di loro perché loro sono “in ritardo” nella diffusione del contagio? Incredibile … anche perché la stampa tedesca se ne uscì a gennaio e primi febbraio con notizie di una incredibilmente contagiosa e virulenta epidemia di influenza polmonare, rigorosamente diagnosticata come tale e non corona virus come probabilmente era. Alla domanda se RKI dispone di test Covid-19 post mortem, gli interessati hanno risposto sì ma i giornalisti inglesi hanno verificato che la strana struttura sanitaria tedesca che è iper-federale, crea notevoli asimmetrie tra centro e periferia, ognuno fa un po’ come gli pare. In più perché fare i tamponi ex post e non ex ante visto che dichiarano di farne in ognidove? Questa strana struttura della sanità tedesca darebbe anche conto del perché i tedeschi danno le cifre in ritardo mentre John Hopkins University che segue la pandemia dall’inizio, dà cifre diverse perché attinge direttamente ai Lander. Insomma, a voler pensar male si potrebbe notare una certa cortina fumogena di grande confusione fatta apposta per render difficile la comprensione reale degli eventi e sopratutto per darsi la libertà di sparare cifre ad estro;

3) poi c’è la versione secondo la quale i tedeschi farebbero molti più tamponi di chiunque altro, dichiarazione del RKI riportata anche dalla stampa inglese (in effetti RKI dichiara che “possono” far tamponi, non che li fanno). Non so, a me secondo altri dati non risulterebbe, o sono sbagliati i miei dati o la stampa inglese riporta dichiarazioni tedesche senza verificarle e chissà perché tutti fanno finta di crederci;

4) si arriva così alle note enormi capacità di ricovero ospedaliero e letti di terapia intensiva tedesche. Ma dati alla mano, è vero che la Germania sta messa meglio dell’Italia ma l’Italia starebbe comunque messa meglio di (in ordine) Francia, Svizzera, UK ed Olanda oltre a molti altri. Ma più che altro, questa spiegazione se sembra logica di primo acchito non lo è in approfondimento. In Italia il SSN ha retto botta per un bel po’ prima di andare in affanno ed è andato in affanno solo nell’area più colpita. I morti a casa perché gli ospedali son pieni, in Italia non compaiono nelle statistiche. In più i morti italiani censiti, passano dai letti di terapia intensiva e finiscono nella bara comunque, come per altro in tutto il mondo visto che non sembra esserci una cura effettiva ma solo un supporto terapeutico che è lo stesso in tutto il mondo. Cos’hanno i tedeschi di diverso? Letti più comodi? Respiratori fabbricati dalla Mercedes? Dottor House in ogni stanza? Non si sa …

Ma una rasoiata di Occkam comincia qui e lì a comparire a mezza bocca. Un portavoce del direttivo del’ISS che ogni sera affianca Borrelli in conferenza stampa, a precisa domanda, qualche giorno fa ha risposto qualcosa tipo “io so che noi contiamo sia “morti di” che i “morti con”, come contano gli altri, non lo so”. Da qualche giorno questo insistere sul fatto che noi contiamo -tutti- i morti è stata ripetuta da Borrelli, Brusaferro e altri membri dell’ISS che si alternano giornalmente anche fuori dal contesto della “questione tedesca”. Ieri hanno avanzato dubbi su questa differenza che è logicamente l’unica e per giunta auto-evidente statisticamente e logicamente parlando, un biologo su la Stampa ed uno sul Corriere.

Nessuno può ufficialmente accusare i tedeschi di contare i morti in modo scorretto è evidente, sarebbe guerra diplomatica ed anche improprio perché non lo si può dimostrare, ovviamente. E’ inoltre una questione più politica che non virologica o biologica, non sta a gli scienziati fare ipotesi di tal fatta anche se ogni biologo o virologo o statistico sa che quella sproporzione è talmente esagerata che non c’è altro modo per spiegarla. E così si spiega anche il silenzio pudico in Europa, chi va a fare una accusa così grave ed indimostrabile e pure antipatica perché politicizzare i morti è davvero brutto?

Abbiamo visto tutti come ogni cancelleria ha negato sin dall’inizio l’esistenza del problema del virus pur nota a tutti come ora viene fuori nei rapporti dati con grande anticipo tanto negli USA che in Francia, UK e non c’è motivo di non ritenere, anche Germania. E tutti abbiamo visto come i Paesi più ostinatamente difensori del mercato come ordinatore sociale abbiamo ritardato gli interventi a costo di mentire, inventare idiozie come “l’immunità di gregge”, modulare interventi ma salvaguardando l’operatività economica come plaudono anche molti insospettabili difensori del “market first”, forse involontari, qui da noi. Magari avanzando cautele costituzionali o biopolitiche o libertarie o sdilinquendosi davanti ai miracoli del “modello coreano” o solo perché ormai il far polemica su tutto gli parte di riflesso facebook-esistenziale. E vediamo tutti la reazione furibonda al decreto del Governo pur in ritardo, pur mal comunicato, pur pieno di difetti, quando tocchi la fabbrica ed il denaro scoppiano scintille, è ovvio.

Il governo tedesco non conta i morti reali per non spaventare la propria popolazione che lo costringerebbe a misure che vogliono ritardare il più a lungo possibile, come hanno provato a fare tutti, e questo avviene nel cuore dell’Europa, dell’Occidente democratico e trasparente che s’indigna per i ritardi cinesi e le nebbie russe. Il virus in Germania colpisce solo giovani alti, biondi e sanissimi, per questo le Merkel va in quarantena stanziando miliardi di miliardi per far fronte ai 90 morti dichiarati (cioè come gli svizzeri che sono otto volte di meno!) in un mese e mezzo su 82 milioni di individui. “Buying time”, comprare tempo pagandolo con morti non censiti. Berlino manipolando la sua opinione pubblica ed iniettando al contempo denaro nell’economia, si vuole garantire il suo rimaner al centro del sistema europeo anche nel “dopo”, perché è quella la sua “potenza”. Ed alla potenza si sacrifica tutto.

[Il post è della serie libere opinioni. Naturalmente seguo la faccenda da giorni ed ne ho letto e studiato il più possibile, per quanto mi è stato possibile. Se qualcuno ha da postare dati (le opinioni di articoli che si arrampicano sugli specchi per favore no), che facciano ulteriore luce, è il benvenuto. Vediamo chi mi fa cambiare opinione …]

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220503676797517&id=1100565428

BELPAESE DA SALVARE

Le multinazionali divorano l’Italia e la politica si gingilla su temi secondari

Paolo Maddalena – 14 febbraio 2020

Il pensiero neoliberista ha talmente invaso le menti degli italiani che, ad esempio, il preside del liceo Agnesi di Milano, scambiando la sua attività di dirigente scolastico con un attività commerciale, ha invitato gli studenti a comprare prodotti Nike (la più grande multinazionale di articoli sportivi) su Amazon, ricevendo in cambio dei crediti di acquisto per ulteriori acquisti sempre su Amazon.

Inoltre mentre l’ambiente è arrivato a una situazione di non ritorno (ieri la temperatura massima a Roma era 17 gradi e quella nell’Antartide era di 20 gradi, idonea a provocare un immediato scioglimento dell’intero continente antartico), e mentre l’Italia è stata classificata all’ultimo posto nelle previsioni dello sviluppo economico dell’Unione Europea, il Parlamento italiano, ad opera di Matteo Renzi, si gingilla su temi facilmente risolubili con un minimo di conoscenza giuridica, rimanendo insensibile ai gravissimi problemi sopra prospettati.

È invece su questi ultimi che bisogna concentrare l’attenzione: occorre soprattutto difenderci dal mercato generale e, purtroppo, anche dal mercato europeo che ci sta spogliando dell’intero patrimonio pubblico, tenendo presente che un Popolo senza un proprio patrimonio non può vivere e in particolare non può affrontare le emergenze che possono presentarsi, anche improvvisamente, come ad esempio l’infezione del Coronavirus, che è in aumento, secondo quanto comunicano le autorità cinesi, e che potrebbe richiedere un maggior impegno degli organismi sanitari italiani.

I nostri governi, ritenendo che nulla sia cambiato negli ultimi 40 anni, ignorano che il neoliberismo ha trasformato il precedente sistema economico produttivo keynesiano in un sistema economico predatorio, trasferendo la proprietà pubblica del Popolo nelle mani di soggetti e multinazionali che pensano solo ai loro interessi e non hanno nessuna preoccupazione di curare l’interesse pubblico.

È su questo punto che deve essere richiamata l’attenzione dei giornalisti e dei parlamentari come Gianluigi Paragone, il quale ha il coraggio di rendere pubblico agli italiani, con i suoi precisissimi interventi, qual è la nostra reale situazione in campo nazionale, europeo e internazionale e come sia opportuno tornare alle nazionalizzazioni che non sono affatto vietate dai trattati.

Siamo sicuri che esistono altri giornalisti e altri politici dotati di onestà intellettuale. Dunque invitiamo tutti a seguire questo luminoso esempio, per ora assolutamente solitario, ricordando che gli strumenti per risolvere tutti i problemi sono nell’attuazione della nostra Costituzione Repubblicana e Democratica, e soprattutto nell’attuazione degli articoli 1, 41, 42 e 43 Cost.

Professor Paolo Maddalena. Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”

FONTE:https://www.attuarelacostituzione.it/2020/02/14/le-multinazionali-divorano-litalia-e-la-politica-si-gingilla-su-temi-secondari/

CONFLITTI GEOPOLITICI

L’assalto alla pace nel secolo della guerra ibrida

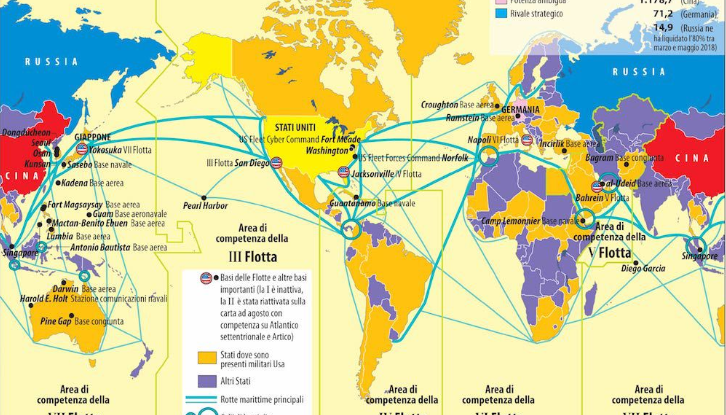

Carta di Laura Canali, 2018.

Il ritorno della politica di potenza tra Stati nell’èra dei conflitti asimmetrici può generare mostri.

Nel mondo post-guerra fredda diversi fattori hanno notevolmente ridotto la probabilità della guerra fra Stati: le missioni dei caschi blu, una nuova cultura promossa dalla mondializzazione degli scambi a tutto campo, un crescente ricorso alla giurisdizione internazionale e la rivoluzione digitale. Senza tuttavia che le potenze abbiano rinunciato all’uso della forza per ottenere vantaggi strategici, pratica oggi nota con l’espressione “guerra ibrida“.

Il termine stesso di guerra, che con l’opposto di pace costituisce – stando a Norberto Bobbio – “un tipico esempio di antitesi”, è stato istituzionalmente condannato e socialmente esorcizzato fino alla rimozione lessicale.

L’interdipendenza, in specie economica, ha creato una ragnatela di intrecci politici, diplomatici, industriali, finanziari tale da far sì che le potenze siano ormai divenute troppo grandi per farsi la guerra, per parafrasare una definizione coniata durante la crisi finanziario-economica del nuovo millennio. Tuttavia, come afferma Kenneth Waltz, “l’interdipendenza è una reciproca vulnerabilità […] accresce l’esigenza di gestire gli affari internazionali ma non produce un gestore capace di farlo […] davanti ai cambiamenti, il problema è quello di prevedere come varierà la possibilità di gestione costruttiva degli affari internazionali da parte delle grandi potenze” [1].

Purtroppo, a dispetto delle aspettative e dei codici, quella “gestione costruttiva” è tutt’altro che migliorata; come nel passato, il perdurare di tensioni e conflittualità del mondo reale dimostra che la sola professione di aderenza a principi universali e al diritto internazionale non implica in automatico comportamenti pacifici. Anticipando i tempi, il generale francese André Beaufre aveva pronosticato vent’anni fa che ci saremmo trovati in un contesto in cui “una lotta mantenuta su un registro minore sarà permanente. Allora la guerra grande e la vera pace saranno entrambe morte” [2]. È andata proprio così.

Dopo la fase bipolare, l’illusione della “fine della storia”, ancorché limitata alla fine delle ideologie, ha avuto breve durata: il mondo reale ha preso un’altra direzione. L’organizzazione simbolo del multilateralismo, l’Onu, è rimasta sempre assertiva sulle tematiche trascendenti. Eppure, sprovvista dagli stessi Stati membri di potere coercitivo, è apparsa in difficoltà di fronte ai rapidi cambiamenti globali. E così quando la soluzione di temi sensibili ha iniziato a interessare forti interessi degli Stati membri, al Palazzo di Vetro sono emersi il disaccordo e lo stallo. Manifestando come l’idea di ordine mondiale incarnata dalle Nazioni Unite sia ormai superata.

In questi frangenti, il processo decisionale diventa complicato e persino inconcludente: difficile quindi immaginare che in sede Onu si possano produrre decisioni capaci di incidere concretamente sul corso degli eventi. Questo guasto strutturale, riconducibile anche e soprattutto alla volontà dei suoi membri, non è purtroppo contemplato nella carta fondativa delle Nazioni Unite. È senza dubbio anche un problema generale di qualità e caratura delle classi dirigenti [3]: la défaillance dell’autorità suprema chiamata a governare gli affari internazionali ingenera un clima di insicurezza e sfiducia tra gli Stati nonché di incertezza e imprevedibilità delle relazioni internazionali. Non a caso il nuovo segretario generale António Guterres, all’apertura della 73ª sessione dell’Assemblea Generale, ha parlato di “disordine da deficit di fiducia” e invocato il “ripristino della solidarietà tra le nazioni”, chiedendo di “riparare la fiducia infranta”.

Due tendenze si stanno intrecciando nel nuovo millennio, in particolare a partire dal tragico 11 settembre 2001. Da un lato si è modificata e ampliata la gamma e la geografia dei rischi e delle minacce, le cui dinamiche evolutive sono divenute sempre più rapide, intrecciate e complesse. Dall’altro, l’incremento delle manifestazioni di tensione internazionale e di conflitto si è saldato con la crisi palese di governo planetario basato sugli Stati.

Oggi campeggia la minaccia non convenzionale di carattere ormai internazionale, come quella portata avanti dalle varie correnti del fanatismo religioso. Mentre l’irruzione sulla scena mondiale di al-Qa’ida nel 2001 ha presentato l’ulteriore novità degli “attori non statuali autonomi” [4] che svincola il quadro conflittuale da una regolamentazione equa. Anche perché, a differenza del passato, quest’ultimo è ora animato da attori sciolti dalle norme comportamentali e vincoli disciplinari che prima imbrigliavano gli Stati.

A rendere il confronto asimmetrico ci pensa l’enorme divario fra i mezzi a disposizione, simbolizzato dall’ordigno improvvisato, confezionato con gadget tecnologici contro il carro di ultima generazione dagli insorti iracheni durante l’occupazione americana. Si tratta di una variazione di non poco conto, che ha cambiato la stessa natura della guerra, passando dalla violenza organizzata e regolata, fino a quella barbarica e gratuita: trucidare per comunicare, come ha fatto lo Stato Islamico, andando ben oltre la trasgressione sistematica.

A peggiorare il tutto, il ritorno in auge della guerra per procura, che mette in risalto il ruolo degli attori esterni. Nelle aree calde di crisi, una parte di rilievo delle potenze esterne ha riscoperto questo metodo fondato su tecniche di terrorismo e guerriglia messe in atto da attori armati locali e agevolate con operazioni “coperte” dei mandanti. C’è sempre qualcuno che trae vantaggio dalla situazione di confusione. A ben vedere, é una vecchia storia: negli anni Ottanta si ricordano lo scandalo Iran-Contra e quello più noto dell’intervento di Usa, Francia, Italia, Regno Unito in Libano. Quest’ultimo fu ostacolato dalle potenze regionali (Siria e Iran) mediante il ricorso a una lotta strisciante costellata da attentati terroristici condotti da organizzazioni come Hezbollah e altri gruppi, fino a causare il ritiro degli occidentali.

Nel frattempo, oltre alle lunghe “guerre tra poveri” come quella tra Eritrea ed Etiopia, la gamma della conflittualità si è ampliata con la comparsa della “guerra cautelativa” (preemptive war) di provenienza statunitense, concepita contro un attacco imminente ma non ancora sferrato. Contrariamente a quanto avvenuto nella guerra del Golfo nel 1991, quando il presidente Bush padre non si era spinto fino a Baghdad e fu per questo rimproverato dai neoconservatori, l’invasione e il successivo cambiamento di regime in Iraq nel 2003 hanno sconvolto l’intero Medio Oriente, rafforzando il ruolo dell’Iran.

Carta di Laura Canali

In questo scenario di crisi del multilateralismo e di diffusione della violenza, la guerra è ora diventata “ibrida” e le dimensioni interessate dal conflitto si sono decisamente ampliate [5]. In questo ambito rientrano le teorie di marca cinese (guerra senza limiti) e russa (dottrina Gerasimov) volte al perseguimento degli obiettivi strategici mescolando, fino a confonderle, le linee divisorie tra guerra e politica, combattenti e non combattenti [6]. Nell’epoca della rottura degli schemi esse rappresentano la risposta alla precedente rivoluzione negli affari militari (Rma, nell’acronimo in inglese) che aveva portato gli Stati Uniti alla strabiliante vittoria del 1991 contro l’Iraq. Un successo figlio proprio delle evoluzioni tecnologiche che avevano reso i sistemi di comunicazione e integrazione veri e propri “moltiplicatori di forza” [7]. Oggi, i mezzi della tecnologia dell’informazione e della comunicazione digitale fanno sì che “piccoli gruppi possono finanziare, pianificare, rifornire [di armi] e coordinare attacchi su scala planetaria senza curarsi di leggi e governi” [8]. E ogni ambito della vita, anche quello più neutrale, può essere impiegato come arma o campo di battaglia.

In definitiva, la guerra tradizionale, cacciata dalla porta, rientra dalla finestra in forme degenerate. Lo sviluppo dei conflitti del nostro tempo sembra seguire lo schema del modello teorico di insurrezione popolare elaborato da Mao Zedong – indiretto, articolato sulla “lotta totale prolungata e di debole intensità militare” e volto all’usura del morale e alla stanchezza del fronte avversario [9]. A mente dell’immagine clausewitziana del camaleonte, la guerra, con il suo marchio tipico inconfondibile dell’aggressione, ha dunque assunto sembianze diverse. A volte meno violente ma altrettanto dannose nei loro effetti, come quelle nei campi economico-finanziario, cibernetico e socio-politico-mediatico, in un possibile mélange di combinazioni varie. Alle tensioni si abbina un incremento generalizzato delle spese militari.

Questo nuovo modo del guerreggiare, marcato dal deliberato rifiuto di limiti e vincoli, segna dunque la dipartita dal bellum “civilizzato” all’occidentale. Il quale, peraltro, con la comparsa di entità non statuali è oramai “senza regole” e alla portata di chi vuole sfidare il sistema in dimensioni diverse, possibilmente inattese, da quelle che l’avversario vorrebbe imporre, forte di una superiorità quasi assoluta.

Con riferimento all’essenza della teoria clausewitziana, possiamo allora dire che nella prospettiva contemporanea che ha visto cadere ogni barriera, dove le alleanze non sembrano più scontate, la guerra appare ora come “continuazione della politica con l’immissione di qualsiasi mezzo”. Dove l’aggettivo indefinito qualsiasi sostituisce quello precedente, altri, che l’autore riferiva sì a mezzi distinti – in specie militari – ma pur sempre contemplati negli ordinamenti sulle relazioni tra Stati. Durante le crisi, i mezzi appartenenti alle categorie del qualsiasi sono invece capaci di ben altro effetto rispetto a quelli tradizionali diplomatico-politico-economici. Volendo fare un paragone storico, si tratterebbe di una condizione analoga all’impiego dei gas asfissianti nella prima guerra mondiale. È vero che la sorpresa, se non si dimostra capace di sortire effetti strategici, dura poco. Normalmente, la vittima prima o poi si adegua e si dimostra capace di rispondere a tono: a quel punto, i contendenti li accantonano e si riprende a guerreggiare come prima.

In questo nuovo contesto, gli scenari di guerra mettono in risalto due aspetti. Primo, la necessità di affrontare la guerra stessa con una gamma allargata di strumenti operativi, come gli interventi “umanitari” del nostro tempo. Secondo, non hanno affatto funzionato i metodi impiegati nella parte significativa della ricostruzione (state o nation building) anche definita “ingegneria sociale”. Ciò accade quando l’intervento armato, anche il meglio intenzionato, è percepito dalla popolazione locale come imposizione con le baionette di un sistema politico estraneo alla cultura autoctona.

Il nodo da sciogliere è costituito ancora dall’individuazione e dall’uso appropriato dei mezzi necessari. In breve, il venir meno di quel potere incorporeo e immateriale, non visibile ma pur sempre presente, definito nella letteratura anglosassone come soft power (in francese puissance douce), ha alzato i costi dello hard power. Chi interviene si trova a operare in un ambiente reso complicato dalla brutalità, divenuta una sorta di leitmotiv che spiralizza i conflitti all’interno, rendendoli sempre più “guerre incivili” [10]. Può capitare allora di dover combattere dei mostri, come il sedicente Stato Islamico; ma qui, come ha ricordato l’Alto commissario Onu per i diritti umani Zeid Ra’ad al-Hussein citando Nietzsche, “quando si combatte un mostro bisogna prevenire il rischio di diventare nel frattempo come lui”.

In un’epoca che sembra non conoscere più zone franche di sicurezza, gli interventi militari sono sfociati in una sorta di “guerre a metà”, in cui il fronte è stato spostato perlopiù nelle città. In ambito militare, chi le conduce deve possedere la flessibilità di passare adeguatamente da un tipo di intervento ad altri più sofisticati – come nel caso afghano, dall’antiterrorismo alla controinsurrezione. Un fattore questo che concorre alla notevole durata degli interventi, come nello stesso Afghanistan (oltre 17 anni), nei quali imbastire una strategia di uscita sembra altrettanto complicato che ottenere vittorie decisive.

Emblematico è l’intervento in Libia del 2011, avvenuto un secolo dopo la conquista italiana. Un’operazione che era stata presentata nell’ambito della dottrina umanitarista della responsabilità di proteggere. Ma che è miseramente fallita in fase applicativa. Sia perché il baricentro politico ha finito per spostarsi sul cambio di regime. Sia perché, lasciando un imperdonabile vuoto di potere, ci si è dimenticati che la predetta responsabilità implica anche quella di ricostruire – “chi rompe paga”.

Questo precedente, combinato con l’analoga avventura irachena, aiuta a capire perché il presidente “riluttante” Barack Obama abbia sempre preferito dirigere dietro le quinte (leading from behind) e non impelagarsi in un ulteriore conflitto nel mondo islamico, nonostante il superamento della soglia dell’impiego dell’arma chimica da parte del governo siriano di Bashar al-Asad. Aiutato in questo dai mezzi di nuova generazione per guerreggiare a distanza (remote warfare) a suon di droni, potere aereo, facilitatori sul campo e selezionati contingenti di forze speciali. Un dispositivo che sembrava obbedire più all’indirizzo politico che non alle esigenze tattiche sul terreno.

Oggi, dunque la dinamica ciclica di guerra e pace mostra la prevalenza di uno stato di provvisorietà tra i due assoluti. Fonte, a sua volta, di un contesto grigio di incertezze e stati di tensione continua. Una situazione di “pace negativa” [11]. Le guerre, non più addomesticate da regole e principi, continuano a rivelarsi pertanto come realtà con cui fare i conti. Viste le difficoltà nel portarle a termine, si possono solo gestire.

A queste dinamiche rischiano di non sfuggire nemmeno i cambiamenti politici interni alle nostre società. Come ha osservato recentemente Ken Endo dell’università di Hokkaido, con l’ascesa di paesi sviluppati qualificabili come democrazie illiberali si profilano i rischi di un ritorno in voga dell’autoritarismo che, con le sue “ripercussioni socio-economico-politiche” divenute oramai concrete, travalica i confini nazionali [12] e rende più competitivo che mai il panorama mondiale. In questo quadro, si è determinato un divario nel modo stesso di concepire lo “strumento” della guerra. Da un lato le democrazie rappresentative tradizionali con il retroterra giuridico del pensiero occidentale, che vedono il contesto in termini alternativi – pace o guerra. Dall’altro i loro sfidanti che sfumano le distinzioni fra l’una e l’altra.

Siamo in un’epoca in cui minacce, modi e metodi trasgressivi di imposizione con la forza appaiono tollerati, veri e propri faits accomplis, come se tutto fosse permesso finché non si superano certe soglie. Il rischio maggior risiede negli abbagli e negli assunti inesatti sulla reazione delle controparti – un fatto confermato dalle cronache della guerra in Siria. Proprio attorno alla Siria martoriata da oltre 7 anni di guerra civile si è formato un nuovo quadro politico “regionale”, che Jean-Marie Guéhenno ha etichettato come “alleanza non-santa” composta da Iran, Russia e Turchia e che intende presentarsi come foro ristretto in sostegno alla debole azione delle Nazioni Unite a Ginevra [13]. Se da un lato si deve rilevare che questa intesa appare geopoliticamente fittizia e dunque strutturalmente fragile, dall’altro la novità di questa iniziativa sul Vicino Oriente, sinora appannaggio occidentale, suscita un certo interesse [14]. Resta quindi da vedere se e in quale misura potrà sortire risultati concreti.

In questa cornice, la “guerra a pezzi” cui fa riferimento papa Francesco non può essere paragonabile a quelle di marca occidentale e totalizzanti del Novecento. L’incalzare di fatti strategici e la spiralizzazione delle crisi, i cui effetti si sono amplificati, mettono a dura prova le capacità gestionali di qualsiasi sistema. E sembrano indicativi di un nuovo corso della storia, in cui la possibilità di deflagrazione di conflitti maggiori è ammessa all’unisono dai vari leader mondiali. In questa prospettiva, lo storico francese Philippe Fabry propone uno schema articolato su grandi cicli che potrebbe facilitare le capacità di previsione. Lo studioso individua gli imperi revanscisti (revanchard) “napoleonico, hitleriano, putiniano” ai quali si oppone “un campo democratico condotto da una talassocrazia, cioè una potenza marittima che vuole difendere una certa visione del diritto internazionale” – ieri l’Inghilterra oggi gli Usa [15].

Oggi abbiamo una “talassocrazia americana” (termine non associabile allo status di impero), che si confronta con un “nuovo impero russo” definito tellurocratico (termine di derivazione latina, nella letteratura classica “epirocrazie”). Il quale, a differenza del modello talassocratico (democratico, aperto, cosmopolita), è caratterizzato da “una visione globalmente autoritaria, continentale, tradizionalmente dirigista, protezionista”. Ne nasce un clima di tensione prossima allo stadio bellico, da terza guerra mondiale per l’appunto.

Un monito per l’Italia, affinché conservi la tradizionale vocazione marittima che la geografia e la storia ci hanno assegnato nel Mediterraneo: le cose non sono andate bene quando abbiamo lasciato quel campo per seguire direzioni continentali. L’autore identifica un possibile scontro tra gli alleati e la Russia entro il 2020 nei paesi baltici [16]. Che tuttavia appare poco plausibile, alla luce dell’esperienza della guerra fredda.

Stiamo semmai assistendo a una competizione implacabile tra le grandi potenze del momento a vocazione espansiva: gli Usa e la Cina. Washington ha impresso una escalation alla guerra dei dazi con Pechino per timore che quest’ultima accumuli – in barba alla proprietà intellettuale americana – la tecnologia necessaria a sospingere la propria ascesa. Il piano noto come Made in China 2025 suscita timori di una nuova generazione di accordi che potrebbero dare alla Cina il controllo sulle tecnologie del domani. E per questo non è passato inosservato. Non resta esclusa dalla contesa la minaccia atomica, con l’ammodernamento degli arsenali prefigurato dall’annunciato ritiro di Washington dal Trattato Inf fra Usa e Russia.

Nel Mar Cinese Meridionale – un “altro Mediterraneo” di 1,4 milioni di miglia quadrate, dove transita circa un terzo del commercio mondiale – Pechino ha cementificato e quindi militarizzato le minuscole isole contese, dalle Spratly alle Paracel [17]. Il tutto all’insegna del motto “nascondere la forza e guadagnare tempo”, che in questo caso si sostanzia nel consolidamento delle capacità anti-accesso e diniego d’area (a2/ad nella sigla in inglese). Nella dimensione marittima, l’impianto di tale capacità d’interdizione si materializza nel dispiegamento di forze simboliche e nell’uso di una combinazione di mezzi offensivi e difensivi, attivi e passivi, al fine di impedire l’accesso a uno spazio fisico o il movimento al suo interno. Con la postura cinese divenuta più aggressiva, gli “innocent passages” dei cacciatorpediniere della Marina Usa – volti a ribadire il principio della libertà di navigazione in quegli spazi ora fortificati – si iniziano a complicare. Manca, peraltro, una linea rossa tra Stati Uniti e Cina.

Come conclude Lawrence Freedman, “solo il drammaturgo conosce, sin dal principio, se sta scrivendo una commedia oppure un tragedia. Lo stratega mira a una commedia, ma rischia la tragedia” [18]. Peraltro, dal palcoscenico delle politiche di potenza retrocede sempre più un altro attore: la diplomazia, ridotta a operare “sotto la protezione del cannone” in una vera e propria “guerra alla pace” [19].

Davvero la pace, come sostiene Luttwak a proposito dell’approccio dei romani d’Oriente alla strategia, è una perenne “interruzione temporanea dello stato di guerra” [20]?

NOTE

1. K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, New York, 1979, pp. 139 e 210.

2. A. Beaufre, Introduction à la Stratégie, Hachette, Paris 1998, pag 143.

3. R. Cohen, “The Age of Distrust”, New York Times, 19/9/2016. L’autore riprende analisi che affrontano i temi scottanti del momento rimarcando l’inadeguatezza delle leadership politiche, scollate da società che dovrebbero rappresentare e incapaci di rispondere pubblicamente. In definitiva, la sfida della democrazia è il suo rinnovo, dato che l’attuale “sistema è divenuto taroccato” e non rappresenta la base.

4. J. Robb, Brave New War, John Wiley & Sons, Hoboken NJ, 2007, p. 31.

5. Termine coniato da James Mattis, Generale dei Marines, attuale segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump, e dal Colonnello Frank Hoffman per definire una miscela personalizzata di armi convenzionali, tattiche irregolari, terrorismo, comportamento criminale e campi di contrasto per ottenere obiettivi politici.

6. Rimando al mio “Il Dilemma Mediterraneo: contenere o affrontare i conflitti in atto?”, Osservatorio Strategico 2016, Centro Militare Studi Strategici (Cemiss), Il Ritorno della Geopolitica, dicembre 2015.

7. È definita come “una capacità che, se aggiunta e utilizzata da una forza combattente, aumenta significativamente il suo potenziale di combattimento di quella forza e quindi la probabilità di successo della missione”, pubblicazione del dipartimento della Difesa Usa, JP1-02, ed. aprile 2001, rivista 2007, p. 211.

8. Robb, op. cit., p. 30.

9. Ibidem, p. 143.

10. Rimando al mio “La terza guerra mondiale a pezzi e la bagarre multipolare”, Rivista Marittima, luglio/agosto 2015.

11. V. “Les notions de paix et guerre”: https://goo.gl/PwYeCg. Quella positiva, nella definizione di Joahn Galtung, beneficia della presenza di fattori di sviluppo, cooperazione e integrazione tra le parti.

12. Si pensi all’influenza sulle elezioni Usa della Russia, o all’astensione della Grecia dalla votazione no sui diritti umani contro la Cina.

13. J.-M. Guéhenno, The Fog of Peace, The Brookings Institution, Washington D.C. 2015, p. 287.

14. Rimando al mio “Gli Spazi Trans-Mediterranei Contemporanei à Vol d’Oiseau”, Rivista Marittima, marzo 2018.

15. P. Fabry, Atlas Des Guerres à venir?, Institut Diderot, Paris, 2017.

16. Ibidem p. 112.

17. Rimando al mio “Il Caleidoscopio dei Mediterranei”, Rivista Marittima, luglio/agosto 2017.

18. L. Freedman, Strategy: A History, Oxford University Press, New York, 2013, p. 629.

19. R. Farrow, War on Peace, The end of Diplomacy and the Decline of American Influence, Norton & Company, New York, 2018, p. xxxii.

20. E.N. Luttwak, La Grande Strategia dell’Impero Bizantino, Rizzoli, Milano 2009, p. 74.

https://www.limesonline.com/lassalto-alla-pace-nel-secolo-della-guerra-ibrida/108881?refresh_ce

CULTURA

Uno si divide in due

di Alain Badiou

In Il secolo, Cap. 6, 7 – aprile 1999

Il secolo, dunque, non è in alcun modo un secolo di “ideologie” nel senso dell’immaginario e delle utopie. La sua determinazione soggettiva principale è la passione del reale, di ciò che è immediatamente praticabile qui e ora. Abbiamo dimostrato che l’importanza della finzione non è che una conseguenza di tale passione.

Che cosa dice il secolo, a proposito del secolo? Che, in ogni caso, non si tratta del secolo della promessa, ma del compimento. È il secolo dell’atto, dell’effettivo, del presente assoluto, non quello dell’annuncio e dell’avvenire. Dopo millenni di tentativi e di insuccessi, il secolo vive se stesso come il secolo delle vittorie. È al secolo precedente, all’infelice romanticismo del xix secolo che gli attori del xx riservano il culto del tentativo vano e sublime, e quindi l’asservimento ideologico. Il xx dice: basta con i fallimenti, è l’ora delle vittorie! Questa soggettività vittoriosa sopravvive a tutte le apparenti disfatte, in quanto non è empirica, ma costituente. La vittoria è il motivo trascendentale che organizza il fallimento stesso. Uno dei nomi di tale motivo è “rivoluzione”. La rivoluzione d’Ottobre, le rivoluzioni cinesi e cubana, e poi le vittorie degli algerini e dei vietnamiti nelle lotte di liberazione nazionale valgono tutte come prova empirica del motivo e sconfiggono i fallimenti, riparano i massacri del giugno 1848 o della Comune di Parigi.

Il mezzo della vittoria è la lucidità, teorica e pratica, nei riguardi di uno scontro decisivo, di una guerra finale e totale. Dal fatto che tale guerra sia totale deriva che la vittoria sia veramente vittoriosa.

Come abbiamo detto, sotto questo aspetto il secolo è il secolo della guerra. Ma tale enunciato mette in gioco parecchie idee concernenti la questione del Due, o della scissione antagonistica. Il secolo ha decretato che la sua legge era il Due, l’antagonismo, e in questo senso la fine della guerra fredda (l’imperialismo americano contro il campo socialista), che è l’ultima figura totale del Due, è anche la fine del secolo. Il Due, tuttavia, si declina secondo tre significati:

- Un antagonismo centrale, due soggettività organizzate su scala planetaria in un combattimento mortale di cui il secolo è la scena.

- Un antagonismo non meno violento tra due modi diversi di considerare e di pensare l’antagonismo. È l’essenza stessa dello scontro tra comunismo e fascismo. Per i comunisti, lo scontro planetario è, in ultima istanza, quello tra classi, mentre per i fascisti radicali è quello tra nazioni e razze. Qui il Due si divide in due. Vi è un intreccio tra una tesi antagonistica e più tesi antagonistiche sull’antagonismo. Questa seconda divisione è essenziale, forse anche più della prima. In fondo gli antifascisti erano più numerosi dei comunisti ed è caratteristico che la seconda guerra mondiale si sia fatta su questo sfaldamento derivato e non su una concezione unificata dell’antagonismo, la quale ha prodotto solo una guerra “fredda”, tranne che in periferia (guerre di Corea e del Vietnam).

- Il secolo è convocato come secolo produttore, attraverso la guerra, di un’unità definitiva. L’antagonismo verrà superato attraverso la vittoria di uno dei campi sull’altro. Possiamo quindi anche dire che, in questo senso, il secolo del Due si anima del desiderio radicale dell’Uno. Ciò che dà nome all’articolazione dell’antagonismo e della violenza dell’Uno è la vittoria come attestazione del reale.

Notiamo una volta di più che non si tratta di uno schema dialettico. Niente lascia prevedere una sintesi, un superamento interno della contraddizione. Al contrario, tutto si orienta verso la soppressione di uno dei due termini. Il secolo è una figura di giustapposizione non dialettica del Due e dell’Uno. La questione, qui, è di sapere quale bilancio fa il secolo del pensiero dialettico. Nell’esito vittorioso, la forza motrice è l’antagonismo stesso, o il desiderio dell’Uno?

A questo proposito vorrei evocare un episodio, a suo tempo famoso e oggi dimenticato, delle rivoluzioni cinesi. Verso il 1965 in Cina si apre quella che la stampa locale, sempre inventiva nella definizione dei conflitti, chiama “una grande lotta di classe nel campo della filosofia”. La lotta contrappone coloro per i quali l’essenza della dialettica è la genesi dell’antagonismo, espressa nella formula “uno si divide in due”, a coloro per i quali l’essenza della dialettica è la sintesi dei termini contraddittori e per i quali, quindi, la formula giusta è “due si fondono in uno”. Scolastica apparente, verità essenziale. Si tratta infatti dell’identificazione della soggettività rivoluzionaria, del suo desiderio costituente. È il desiderio della divisione, della guerra, oppure il desiderio della fusione, dell’unità, della pace? In Cina, comunque, a quell’epoca vengono dichiarati “sinistrorsi” quanti sostengono la massima “uno si divide in due”, e destrorsi quanti predicano che “due si fondono in uno”. Perché?

Che la parola d’ordine della sintesi (due si fondono in uno), intesa come formula soggettiva, come desiderio dell’Uno, venga considerata destrorsa dipende dal fatto che per i rivoluzionari cinesi essa è assolutamente prematura. Il soggetto di tale massima non ha attraversato il Due fino in fondo, non sa ancora che cosa sia la guerra di classe integralmente vittoriosa. Ne consegue che l’Uno di cui nutre il desiderio non è ancora neanche pensabile, vale a dire che, sotto il pretesto della sintesi egli si richiama all’Uno antico. Questa interpretazione della dialettica è quindi restauratrice. Non essere conservatore, essere un attivista rivoluzionario al presente, significa obbligatoriamente desiderare la divisione. La questione della novità si pone subito come quella della scissione creatrice nella situazione specifica.

La rivoluzione culturale cinese, soprattutto negli anni 1966 e 1967, contrappone con una furia e una confusione inimmaginabili i sostenitori dell’una o dell’altra versione dello schema dialettico. In verità vi sono coloro che, al seguito di Mao (in quel periodo praticamente minoritario nella direzione del partito), pensano che lo stato socialista non debba essere la fine ripulita e poliziesca della politica di massa ma, al contrario, uno stimolo al suo scatenarsi all’insegna dell’avanzata verso il comunismo reale. E coloro che, al seguito di Liu Shaoqi e soprattutto di Deng Xiaoping, pensano che, essendo la gestione economica l’aspetto principale della faccenda, le mobilitazioni popolari siano più nefaste che necessarie. La gioventù scolarizzata sarà la punta di diamante della linea maoista.

I quadri del partito e numerosi quadri intellettuali vi si opporranno più o meno apertamente. I contadini resteranno nell’aspettativa. Alla fine gli operai, forza decisiva, saranno talmente frantumati in organizzazioni rivali che, a partire dal 1967-1968 e con il rischio che lo stato venga travolto dalla tormenta, si dovrà fare intervenire l’esercito.1 A questo punto si apre un lungo periodo di scontri burocratici quanto mai complessi e violenti, che non escludono irruzioni popolari e che saranno protratti fino alla morte di Mao (1976), rapidamente seguita da un colpo di stato termidoriano che riporta Deng al potere.

Questo tornado politico è così nuovo e nello stesso tempo così oscuro circa le poste politiche in gioco, che molte delle lezioni che esso senza dubbio comporta per il futuro delle politiche di emancipazione non ne sono ancora state desunte, sebbene esso abbia fornito un’ispirazione decisiva al maoismo francese tra il 1967 e il 1975, l’unica corrente politica innovatrice e coerente del dopo-maggio ’68. Certo è, in ogni caso, che la rivoluzione culturale segna la chiusura di tutta una sequenza, quella il cui “oggetto” centrale è il partito e il concetto dominante il proletariato.