RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI

Speciale PAUPERISMO – 28 SETTEMBRE 2021

A cura di Manlio Lo Presti

Esergo

Gli italiani prima hanno perso la guerra, poi hanno perso la pace

TOTÒ, Mal comune mezzo gaudio, Rizzoli, 2017, pag. 27

https://www.facebook.com/dettiescritti

https://www.instagram.com/dettiescritti/

Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.

I numeri degli anni precedenti della Rassegna sono disponibili sul sito www.dettiescritti.com

Precisazioni legali

www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com

Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.

Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com

La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SOMMARIO

Il climatismo. Ideologia di sottomissione e povertà.

Custodi dell’ambiente

Pauperismo: riflessioni su complessità ed emergentismo

La differenza tra il pauperismo e la povertà cristiana

Estinzione del Welfare State

Gas: le società tedesche iniziano a tagliare i contratti ai clienti

Ma la retorica pauperista non aiuta i poveri

pauperismo

Pauperismo

Crisi energetica: aziende forzatamente in ferie in Cina

Economia ecologica: signoraggio, debito pubblico, tasse…

Pauperismo o populismo digitale?

Pauperismo attraverso i secoli

IN EVIDENZA

Il climatismo. Ideologia di sottomissione e povertà.

Roberto PECCHIOLI

Nella temperie fulminea dei cambiamenti di questi anni frenetici, svolge un ruolo centrale una narrazione ripetuta sino allo sfinimento, creduta per bombardamento mediatico: l’ideologia del cambiamento climatico. Come insegnò Carl Schmitt, le ideologie sono concetti teologici secolarizzati e nel caso del “climatismo” (il termine fu coniato nel 2015 da Mario Giaccio) ciò è assolutamente evidente. E’ un’autentica fede religiosa, con i suoi riti (le conferenze internazionali periodiche), i suoi fedeli e discepoli, i suoi sacerdoti – scienziati e militanti – una Gran Sacerdotessa, Greta Thunberg, dal linguaggio apocalittico, il volto imbronciato e il tono ansiogeno. La divinità a cui prestare culto, femminile come prescrivono i tempi, è Gea, la terra, organismo senziente il cui nemico è l’homo sapiens.

I banditori non sono profeti disarmati o apostoli, ma i livelli alti del potere economico, finanziario e scientifico, che ha imposto la nuova ideologia nell’ambito di piani di dominio a lungo termine (Grande Reset, Agenda 2030) nascosti dietro la doppia cortina del cambiamento climatico e della transizione energetica, che ha già reso carissime le bollette elettriche e del gas.

Rispetto al passato, vi è un cambiamento di non poco conto: prima si parlava di riscaldamento globale, oggi i padroni delle parole hanno ripiegato sul più generico cambio climatico. In ogni caso, non si esce da un’ideologia il cui principale cortocircuito riguarda il ruolo della specie umana. Il dogma indiscusso, infatti, è l’origine antropogenica del cambiamento climatico del pianeta. E’ l’uomo, con la sua volontà di potenza, il predatore responsabile dello squilibrio naturale. Fin qui, nulla da eccepire: tesi proclamate da più parti senza successo.

La contraddizione è chiara: se il clima cambia, la ragione non sta nei cicli della natura, bensì nell’esclusiva opera dell’uomo. E’ un peccato di hybris, la dismisura invisa ai greci. Gea fa i capricci o semplicemente segue il suo cammino epocale? No, il responsabile è l’uomo. Con arroganza e volontà di potenza uguale e contraria, la religione climatica offre la soluzione: sia l’uomo a modificare Gea, a interrompere e ribaltare il cambiamento, attraverso la declinazione ecologica e “sostenibile” della tecnologia. La tecnica e la scienza umana restano i Demiurghi, gli strumenti di un Dio minore ma non troppo, l’Homo sapiens riconfigurato in alleato di Gea.

Il climatismo è volontà di potenza mascherata dalla proclamata bontà dei suoi obiettivi. Sarà l’Uomo a cambiare il corso del clima terrestre attraverso comportamenti, condotte, modelli di sviluppo che placheranno l’ira di Gea. A livello simbolico, è una captatio benevolentiae, il tentativo di farsi amica una potenza superiore, con la quale dialoghiamo da pari e pari. Sempre Prometeo, sempre Titano al potere, con la differenza che adesso non sfida più la collera degli dei, ma se ne fa alleato.

Il primo baco dell’ideologia climatica è l’impossibilità di verificarne – al tempo delle verità scientifiche- la veridicità. E’ infatti impossibile affermare o negare che il pianeta si stia riscaldando o raffreddando a lungo termine. Comincia ad ammetterlo lo stesso IPCC (International Panel for Climate Change, Gruppo Internazionale sul Cambiamento Climatico), foro mondiale creato nel 1998. Nonostante la tesi di fondo resti quella del cambiamento del clima, confortata da decenni di osservazioni e rilevamenti, l’IPCC ha concluso che “nella ricerca e creazione di modelli climatici, dobbiamo riconoscere che ci troviamo di fronte ad un sistema caotico, e quindi la previsione a lungo termine degli stati climatici futuri non è possibile”. La ragione scientifica è che i modelli matematici complessi utilizzati non sono in grado di calcolare le infinite variabili del sistema. Anche il comportamento delle temperature future in riferimento alle emissioni di CO2 non è previsibile se non con approssimazione. Le previsioni meteorologiche restano affidabili entro l’arco temporale di quindici giorni. Per il resto, vale la regola dei nostri nonni: sotto i nostri cieli farà caldo in estate, freddo in inverno e in autunno pioverà.

La metodologia della predizione climatica soffre di un difetto irrimediabile che dimostrò sessant’anni fa Edward Lorenz, le infinite piccole variazioni nelle condizioni iniziali che rendono inaffidabile l’esito finale. L’atmosfera – scoprì – è un sistema deterministico caotico, dando inizio alla Teoria del Caos. Il calcolo determina una strana curva arricciata, a farfalla, di lunghezza infinita, detta attrattore di Lorenz. Di tutte le soluzioni matematiche finali, una sola è vera, ma ignota. E’ popolare la semplificazione detta effetto farfalla, dal celebre l’articolo di Lorenz intitolato Predittività: può il battito d’ali di una farfalla in Brasile determinare un tornado in Texas? Gli scienziati più seri parlano di probabilità, non di certezze. Le fedi come il climatismo, però, non conoscono sfumature. Il cambiamento climatico, per i suoi devoti, è certo, va nella direzione del riscaldamento globale ed è dovuto non a fattori naturali ignoti, ma all’azione umana.

Anni fa si diffuse l’acronimo LOHAS, (Lifestyle of Health and Sustainibility) stile di vita salutare e sostenibile. Oggi il fenomeno è diventato di massa, appoggiato da un gran numero di accademici, attori, politici, giornalisti, manager. Lo stile LOHAS rappresenta le più elevate classi sociali, domina i media e il dibattito politico. Incarna lo spirito dell’epoca e inclina a sinistra. Lontani i tempi in cui i partiti di sinistra volevano dare redditi migliori e opportunità ai più poveri. Oggi, solo l’élite progressista può permettersi viaggi costosi, mentre fa lucrosi affari con le lobby del clima. Per loro, il climatismo genera un doppio vantaggio. Possono elevarsi al di sopra della massa moralmente e materialmente: la folla proletarizzata viaggia in metropolitana, in bicicletta o su affollati treni di prossimità, loro si muovono in eleganti auto elettriche sovvenzionate dalle tasse di tutti. È la nuova morale, incurante che le batterie al litio della nuova mobilità siano frutto di attività estrattive di enorme impatto ambientale e dai drammatici costi umani (sfruttamento, salute, condizioni di lavoro).

Il secondo pilastro su cui si regge la politica climatica, dopo la dogmatica della colpa umana, è il ricatto della mancanza di alternativa, che sfocia nella proclamazione dell’emergenza. Lo stato di eccezione- lo verifichiamo con la dittatura sanitaria epidemica- esige sottomissione, che realizza combinando la paura della catastrofe con il timore di essere espulsi se non si è “fedeli alla linea” e la punizione per chi non si dichiara adepto della nuova fede. Funziona: crea vittimismo, conformismo e indignazione contro un potere “cattivo”, finalmente smascherato dai “buoni”, manipolati dai burattinai con consumato cinismo.

Annunciare la catastrofe non basta: bisogna che il messaggio sia incessante, caricato di urgenza e di paure sempre rilanciate. Ogni dubbio va combattuto costantemente su un ampio fronte. Funziona perché è stato creato un apparato di migliaia di funzionari “climatici” a tempo pieno nelle ONG, in fondazioni, agenzie, istituti di ricerca, autorità pubbliche, imprese, chiese e ovviamente nelle redazioni giornalistiche.

I lobbisti verdi, generosamente finanziati dai governi e dalle fondazioni private, tutte controllate da straricchi, primi responsabili dei guai ambientali, hanno una salda presa su tutto ciò che accade. E’ il potere di Fridays for Future, Amici della Terra, Greenpeace, WWF.Siamo investiti da un’informazione permanente a senso unico nei media pubblici e privati. Gli scettici – detti spregiativamente negazionisti come tutti coloro che dissentono dalle narrazioni imposte – non hanno praticamente alcun sostegno finanziario e diventano invisibili. Lo spirito del tempo verde è sacrosanto e onnipresente.

Nessuno è disposto a impegnarsi in un dibattito sulle incertezze della ricerca e dell’impatto sul clima, sui molti modi per affrontare il cambiamento climatico o sull’equilibrio tra costi e benefici. Nessuno riconosce pubblicamente che l’obiettivo di essere “climaticamente neutri” nel 2045 o nel 2050, è una fissazione arbitraria. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare.

Un quotidiano liberal, la Frankfuerter Allegemeine Zeitung, ha scritto: “i bilanci degli Stati sono importanti poiché superarli significa superare la temperatura della terra, che provoca danni irreversibili, cioè cambia il clima per sempre.” Il bilancio in questione riguarda un’altra credenza “per fede” della narrazione verde, la quantità di CO2. L’assurdo è che la Germania per raggiungere zero emissioni e limitare il riscaldamento globale a 1,75 gradi, può emettere in totale a 6,7 gigatonnellate sino al 2029, la metà della quantità annua cinese!

Per il fisico Matthew Crawford “una delle caratteristiche più sorprendenti è che siamo governati da tattiche intimidatorie inventate per ottenere il consenso del pubblico. Alle sfide politiche dei critici, presentate con fatti e argomenti, non si risponde in modo amichevole, ma con la denuncia. Quindi, minacce epistemiche per risolvere l’autorità in un conflitto morale tra buoni e cattivi”. Vale non solo per il clima, ma anche per la dittatura sanitaria e ogni altro punto dell’agenda oligarchica. E’ il meccanismo che permette alla narrativa della “catastrofe climatica da evitare con urgenza” di diventare la base permanente di politiche lontane dalla realtà.

Infatti, dopo quasi 30 anni di politica di protezione del clima, il vento e il sole forniscono in Europa circa il 6,5% dell’energia. Nessuno crede che raggiungeremo il 100 per cento di energia rinnovabile in 25 anni. In compenso spenderemo enormi somme di denaro fingendo che sia così. Il conto, lo attestano le bollette energetiche, è a carico nostro. Circa l’84 per cento dell’energia mondiale continua a provenire da fonti fossili. Venticinque anni fa era l’86. Si prevede che potrebbe scendere al 73 entro il 2040, lontanissimo dallo zero.

Il calo delle emissioni tedesche negli ultimi dieci anni è stato di 200 milioni di tonnellate. Nello stesso periodo, la Cina ha aumentato le sue di 3 miliardi di tonnellate. L’inquinamento è trasferito da un’area all’altra di Gea, l’unico pianeta disponibile, come ripetono le anime belle.

Il cinque per cento dell’umanità ha un livello di ricchezza per il quale un sacrificio in cambio della piacevole sensazione di salvare il pianeta sembra un buon affare. L’altro novantacinque non è convinto che l’energia, gli alloggi, i viaggi, il cibo siano troppo a buon mercato e debbano diventare sempre più costosi. Siamo di fronte a un’egemonia culturale dell’allarmismo climatico senza alternative. I giovani sono educati nella minaccia di una catastrofe incombente. Se un politico affermasse che il cambiamento climatico è sì una sfida, ma che il mondo ha problemi più urgenti, penseremmo che è pazzo. La ricerca sul clima, che produce ogni giorno nuove scoperte e crea un panorama sempre più differenziato, è in gran parte ignorata. Rimane una sola politica: quella della paura.

Scienza significa valutare i dati, cercarne di nuovi ed essere pronti a esaminare ipotesi e prove con salutare scetticismo. L’ evidenza empirica può essere manipolata o utilizzata per mascherare l’ideologia e creare consenso a sostegno di tesi e ipotesi care al potere, lo stesso che finanzia le ricerche, sceglie e paga chi le esegue. Scienziati se supportano la volontà dei potenti, ciarlatani, negazionisti e ignoranti se si oppongono o chiedono chiarimenti.

La tendenza al riscaldamento globale e la sua natura sono messe in dubbio. Non molto tempo fa, esisteva consenso su una tendenza al raffreddamento a lungo termine delle aree terrestri del Nord America. Le affermazioni di consenso scientifico sul riscaldamento antropogenico non sono prive di controversie, ma nell’era dei divieti e delle verità di Stato non è più sorprendente che la versione ufficiale sia imposta punendo per via giudiziaria le opinioni dissenzienti.

Eppure il metodo scientifico prescrive di osservare, formulare ipotesi, prevedere, testare, analizzare e rivedere. La conferma sperimentale non può stabilire verità assolute poiché i test futuri potrebbero invalidare la teoria. In quanto tali, tutte le teorie sono provvisorie e soggette a revisione se appaiono prove migliori o contrarie. Piuttosto che applaudire la versione ufficiale, dovremmo celebrare l’incertezza e l’apertura alla base della scienza. L’ideologia fideistica del climatismo vuole che gli scettici vengano messi a tacere, perseguiti per crimini inseriti ex novo nei codici penali. Nel frattempo, l’insistenza sul “consenso scientifico” circa la natura e le cause dei problemi orienta i finanziamenti e le proposte di ricerca verso coloro che promuovono la visione dominante.

La regola è “follow the money”, segui il denaro. I finanziamenti affluiti a chi indaga sul cambiamento climatico hanno superato nel 2017, nei soli Usa, i 13 miliardi di dollari. La spesa totale per gli studi sul clima tra il 1989 e il 2009 ha raggiunto i 32 miliardi, più altri 79 in ricerca tecnologica e agevolazioni fiscali per energia verde. La perdita di sussidi e posizioni di potere sarebbe enorme se il riscaldamento globale o il cambiamento climatico fossero messi in dubbio, magari per le ragioni esposte riguardo la complessità e le infinite variabili.

Mentre la complessità del clima rende difficile valutare con precisione le tendenze, sembra che esistano meccanismi interni tendenti a stabilizzare, entro certi limiti, temperature e variazioni climatiche. Ad esempio, le nuvole e il vapore acqueo svolgono un ruolo dominante nel determinare le temperature globali medie. Ma non c’è un’idea chiara sulla risposta delle nuvole al riscaldamento attribuito a progressivi aumenti dell’anidride carbonica nell’atmosfera.

Le argomentazioni scientifiche sui cambiamenti climatici sono il fulcro delle imminenti politiche di “azione per il clima” nell’ambito del Grande Reset, la sedicente necessità dello sconvolgimento dell’economia globale. Le restrizioni alla libertà e all’attività privata imposte dai governi per la pandemia di Covid-19 sono probabilmente l’antipasto dell’espansione del controllo politico e tecnologico per affrontare il cambiamento climatico.

L’IPPC annunciò nel 1990 un “codice rosso” basato su vari fattori, tra cui l’aumento “irreversibile” del livello del mare. Sussistono prove dell’innalzamento del mare, ma interpretazioni alternative suggeriscono che l’effetto potrebbe essere di 3 pollici in un secolo, un tempo sufficiente per le contromisure. Il dibattito, invece, tende a enfatizzare il tono allarmistico, la scienza si fa ancella del potere. L’ esito è un neo feudalesimo in cui il dominio diventa assoluto, con la maggioranza ridotta a servi della gleba impoveriti per “buone cause”, narrazioni che si fanno fede: il climatismo, la sanitarizzazione della vita, nemiche della libertà e della prosperità. Leggiamo le nostre bollette e sarà chiaro: nessun concetto astratto o lontano, ma vita – e fregatura – quotidiana.

FONTE: https://www.maurizioblondet.it/il-climatismo-ideologia-di-sottomissione-e-poverta/

ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME

Custodi dell’ambiente

28 MARZO 2013

Il simbolismo pauperista ha conquistato gli italiani. Partiamo da qui. Negli ultimi tempi abbiamo potuto osservare Papa Francesco e lo stile neo-francescano e deputati italiani che salgono al Quirinale a piedi. Chiaramente il simbolismo è importante, ma quando cessa di avere un significato reale e diventa un esercizio di marketing a fini elettorali o propagandistici? Non la si prenda come una critica a chi usa i piedi per andare al Quirinale anzichè un’auto blu, ci mancherebbe. È un discorso molto più generale, sulla crescente esposizione di simboli pauperisti e sul loro utilizzo ad hoc, spesso fuori bersaglio, delle ultime settimane.

Parte uno: energia e povertà. Pochi giorni fa un articolo di The Oil Drum commentava il miglioramento delle condizioni di vita in India, dove fino a pochi decenni fa una larga parte della popolazione viveva in condizione di povertà disperata. Un po’ come in tutti i paesi del mondo, la transizione indiana è avvenuta grazie alla industrializzazione su larga scala del paese. Fondamentale è stato l’impiego di grandi quantità di energia e risorse naturali per la crescita continua del settore produttivo industriale. Tutto bello? Non proprio. Purtroppo i limiti fisici di approvvigionamento e accesso all’energia stanno causando non pochi problemi alla crescita indiana. Semplicemente detto, la rete elettrica indiana è fatiscente e non regge il carico crescente per l’aumento dei consumi. Il risultato è la generazione continua di black-out che rendono difficile gestire un qualsivoglia business in condizioni ottimali (i periodi di interruzione della corrente arrivano fino a 14 ore). La situazione è così critica che in alcuni luoghi i black-out sono entrati a far parte della quotidianità, con tutto ciò che ne consegue.

L’India è dunque alla disperata ricerca sul mercato di combustibili fossili per soddisfare il crescente fabbisogno energetico interno. A complicare le cose vi è il fatto che l’India è da tempo il più grosso acquirente di petrolio iraniano, tanto che le raffinerie indiane sono progettate per ricevere e lavorare il greggio iraniano, oggi oggetto di sanzioni internazionali. L’altro combustibile da cui l’India è dipendente è il carbone, di cui il paese possiede grandi riserve ma il cui sfruttamento non riesce a tenere il passo con l’incremento della domanda. Di conseguenza, l’India si trova a dover ricorrere sempre più all’importazione di carbone per usi termici e metallurgici con tutte le dipendenze dall’estero che questo comporta. Senza perderci nella geopolitica, le cose si riducono a questo: niente energia niente industrializzazione, niente industrializzazione niente miglioramento delle condizioni di vita (sanità migliore, scuole migliori, strade più sicure, pensioni più alte, eccetera). In altri termini, ed è il segreto di Pulcinella, senza disponibilità di energia e risorse naturali il meccanismo della crescita dell’economia produttivista moderna s’inceppa.

Parte due: Papa Francesco e il pauperismo francescano.

Vorrei chiedere, per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà: siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell’altro, dell’ambiente; non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo.

Questo è uno dei primi discorsi di Papa Francesco dopo la sua elezione. Sostenitore dello stile neo-francescano, semplice e umile, il nuovo Papa ha saputo già guadagnarsi un larghissimo favore in credenti e fedeli, assieme a una buona quantità di lodi sperticate. Il neo-pauperismo papale è stato raccolto da un mondo in grave crisi economica con gran fervore e bisogno ma con scarso spirito critico e, almeno fin qui, con altrettanto scarsi elementi fattuali. L’incitazione a farsi “custodi dell’ambiente” di Papa Francesco fa infatti molto politically correct ma poco altro. Primo perché distingue chi ha “ruoli di responsabilità” da tutti gli altri, uomini e donne di buona volontà, quasi accettando passivamente una distinzione del mondo tra “noi” e “loro”, tra chi ha in mano le leve del potere e chi non le ha. La conseguenza implicita è una certa indulgenza all’auto-assoluzione per quegli uomini e donne di buona volontà che non occupano posizioni di responsabilità. Insomma, niente potere liberi tutti. Come se per vendere l’auto e andare a piedi servisse il permesso del direttore generale. Secondo perché è ovvio che ognuno ha a cuore l’ambiente attorno a sé, governanti inclusi, a meno di non abbandonarsi alla logica del siamo tutti peccatori, logica per la quale l’opportunità fa l’uomo ladro e che individua i maggiori peccatori in coloro che occupano ruoli di responsabilità (i ricchi, in pratica). Davvero a Dio importa quanti soldi ognuno ha sul conto bancario? Terzo, l’incitazione ad assumere uno stile di vita pauperistico nell’accezione comune si traduce in una esortazione papale ad accontentarsi di poco, a non esagerare, a essere dunque “custodi della natura” consumando di meno. Come se per una mucca d’allevamento o un pollo da batteria facesse una qualche differenza se m’accontento di acquistare un hamburger al supermercato invece che comperarne due. E come se l’aereo per volare in Brasile e partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù non fosse alimentato della stessa benzina o cherosene degli aerei per andare in ferie a Formentera.

Nel proclamarsi davvero seguace della dottrina di San Francesco, il Papa non potrebbe esimersi dallo schierarsi *apertamente* contro l’assioma fondamentale dell’economia moderna produttivista, e cioè che le risorse naturali sono lì per essere prese dall’uomo e trasformate in benessere umano. Assioma tutto umano, non privo di risvolti etici, che nella moderna società produttivista oggi tutti danno per scontato. Petrolio e inquinamento a parte, davvero si pensa che le mucche da cui vengono prodotti gli hamburger siano felici di passare la loro vita in un recinto di due metri quadrati aspettando la macellazione? Ovviamente una dichiarazione del genere equivarrebbe a mettersi contro l’intero sistema economico mondiale. Vallo a dire a un venezuelano, un argentino o un brasiliano – i cui capi di stato erano presenti all’elezione di Papa Francesco – che trivellare petrolio non è esente da implicazioni etiche e che il mondo non ruota attorno al bisogno umano, cosa che San Francesco predicava ma che la Chiesa Cattolica ben si guarda da fare da almeno dieci secoli. Semplicemente detto, la dottrina di San Francesco stabiliva che l’uomo non è al centro del creato come normalmente si interpreta dalla Bibbia, e che all’ambiente va portato il medesimo rispetto che portiamo a noi stessi. Per San Francesco, la scelta della povertà non rappresentava tanto un atto di rinuncia, quanto uno spogliarsi delle cose materiali prive di significato vero. Se questo vuol dire rinunciare a iPod, Facebook o volare in Brasile, beh, davvero scambiare commenti in tempo reale sulla fetta di torta che avete mangiato ieri mattina aggiunge un significato imprescindibile alla vostra vita? Così avrebbe risposto San Francesco.

Parte tre: decrescita pauperista. Inevitabilmente qualcuno ha tentato di etichettare il nuovo Papa come grillino o decrescista. Gira in metrò, non ha la croce d’oro, ha il pulmino, la chiesetta, paga il conto dell’hotel, eccetera. Questi tentativi derivano dal recente successo elettorale del Movimento 5 Stelle che ha portato all’attenzione dei media i temi economici e ambientali della decrescita. La recente partecipazione a Ballarò di Maurizio Pallante, fondatore del Movimento della Decrescita Felice, ne è la dimostrazione plastica. Sulla decrescita questo blog ha già dato. Certo è che, nonostante il successo elettorale del Movimento 5 Stelle, le ricette economiche della decrescita risultano ancora incomprensibili ai più – i balbettii e le imprecisioni di Pallante a Ballarò non hanno certo aiutato – con l’inevitabile risultato di tradurre la decrescita in una sorta di medioevalismo immiserito e utopico. Trainati dal successo di Grillo, un po’ tutti i partiti hanno rilanciato la green economy a colpi di sostenibilità. Peccato che la declinazione di sostenibilità usata dalla politica poco o nulla abbia a che vedere con l’ambiente e si riferisca invece alla sostenibilità per le finanze pubbliche.

Il punto che Pallante non riesce a chiarire è che la decrescita semplicemente non può essere perseguita nel sistema economico produttivista moderno, figlio dell’antropocentrismo social-economico-religioso per cui l’uomo è autorizzato in qualità di re del creato a possedere e disporre liberamente di terre, animali, vegetali e minerali, come meglio preferisce. Come detto, questa è una scelta di carattere etico, certamente quella adottata ma non l’unica, per la quale vendere una vacca al mercato è assolutamente normale ma vendere uno schiavo allo stesso mercato è moralmente inaccettabile. Semplicemente, la società (e l’economia) moderna accetta questa separazione perché a noi va bene così: la mucca non protesta (ma le mucche protestano?), viene macellata e trasformata in hamburger con le cui tasse dalle attività correlate si costruiscono le scuole. Tutti contenti, mucche a parte.

Conclusione. Ecco, forse a questo punto lo avrete capito, farsi custodi della natura inteso come opporsi alla costruzione di centrali a carbone non sposta poi molto del rapporto antropocentrico moderno tra uomo e natura, almeno non finchè fedeli e non fedeli continueranno ad alimentare loro malgrado il sistema economico produttivista basato sullo sfruttamento intensivo e sistematico dell’ecosistema terrestre. Anche abbracciassimo tutti il pauperismo papale e consumassimo meno, l’aumento del numero di persone porterebbe comunque il sistema a incocciare i limiti fisici. Per ergersi davvero a “custodi della natura” in ossequio al ruolo che compete loro, Papa Francesco e il Vaticano non potrebbero che schierarsi apertamente contro la possibilità da parte dell’uomo di possedere le risorse naturali. Questo equivarrebbe niente meno che a un nuovo viaggio verso la terra promessa sulle orme di Mosè, che trentacinque secoli fa rifiutò l’iniquità dell’etica umana del tempo che considerava normale la schiavitù del suo popolo e attraversò il deserto. Senza la ridefinizione del concetto di risorsa naturale nell’economia moderna, parlare di ambiente, sostenibilità e superamento dell’economia tradizionale è niente più che un pio desiderio, con buona pace di Pallante, decrescisti e custodi dell’ambiente.

Qualcuno deve cominciare

Questo articolo sarà letto da decine di migliaia di persone: perché è ben scritto, pensiamo, ma anche perché è gratis. Per essere gratis per tutti, per aiutare tanti a capire le cose e farsi un’idea corretta, serve il lavoro del Post e qualcuno che lo sostenga. Se ti abboni al Post, tu da solo contribuisci a far leggere i suoi articoli a migliaia di persone. Vedrai che un po’ alla volta si convinceranno anche loro.

FONTE: https://www.ilpost.it/filippozuliani/2013/03/28/custodi-dellambiente/

CULTURA

Pauperismo: riflessioni su complessità ed emergentismo

INDICE DEGLI ARGOMENTI:

Pauperismo: dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri

Pauperismo: una nuova immagine del povero

Pauperismo: una nuova analisi scientifica

Pauperismo: dalla rivoluzione industriale ai giorni nostri

Come tutti i fenomeni emergenti, anche il pauperismo non è pienamente “controllabile”, in quanto non semplicemente un “micro- fenomeno emergente” isolato, bensì rientrante in un sistema complesso – quello sociale e della mente umana – che evolve nel tempo, dotato di imprevedibilità e origine dal basso.

Come tutti i fenomeni emergenti, anche il pauperismo non è pienamente “controllabile”, in quanto non semplicemente un “micro- fenomeno emergente” isolato, bensì rientrante in un sistema complesso – quello sociale e della mente umana – che evolve nel tempo, dotato di imprevedibilità e origine dal basso.

Il pauperismo è un fenomeno associato alla globalità di un sistema complesso che impone vincoli alle parti, non è altro quindi in definitiva che il risultato dell’azione vincolante di un’organizzazione sistemica, pertanto riducibile ma non del tutto eliminabile (Morin).

Il pauperismo agli inizi della rivoluzione industriale è un fenomeno molto diffuso, se si pensa che nella sola Inghilterra circa il 25% della popolazione nel XVIII secolo era in stato di povertà.

La situazione cominciò a modificarsi con la rivoluzione industriale sebbene non vi sia una concordanza sui suoi effetti immediati in termini di ricchezza distribuita sulla popolazione a cavallo del secolo.

Le consuetudini vennero meno a partire dalla seconda metà del ‘700 e solo l’intervento legislativo sociale a partire dalla metà del XIX secolo permise la creazione di un nuovo status sociale per le classi più povere.

All’inizio il culto del lavoro porta ad una visione negativa del pauperismo quale causa di debolezza nazionale, con interventi di carattere punitivo quali le case di lavoro e l’esclusione automatica dei poveri da ciò che era puramente necessario al vivere materiale. Si crea pertanto la dottrina dei bassi salari quale mezzo per spingere al lavoro persone altrimenti portate all’ozio.

Queste concezioni durano fino alla fine del XVIII secolo, quando cominciò a farsi strada una nuova teoria che vede nei salari più alti un’occasione per l’espansione dei consumi e l’assorbimento di una sovrapproduzione che si sta manifestando, oltre che un incentivo al lavoro.

Pauperismo: una nuova immagine del povero

Si delineano una serie di movimenti riformisti che vanno dalla salute pubblica, alla cura scolastica dei minori, ai servizi municipali i quali si intrecciano con gli sviluppi scientifici, economici, filosofici e politici fino a delineare una nuova immagine del povero quale prodotto della società così come organizzata.

Tuttavia contemporaneamente vi è un incremento della povertà con il rischio del crollo del sistema assistenziale in tutti i paesi in via di industrializzazione: la risposta immediata dettata dall’allarme sociale è un nuovo massiccio ricorso alle case di lavoro il cui fallimento induce nuovamente alla tecnica dei sussidi esterni e alla allocazione dei poveri nelle nuove manifatture che stanno sorgendo.

Quale risposta all’individualismo – prima mercantilista e poi industriale – si manifesta e si diffonde a partire dall’Inghilterra il socialismo inteso in termini utopistici e non scientifici quale dittatura del proletariato. Si definisce, quindi, un nuovo concetto di giustizia sociale visto quale ordinamento in grado di perseguire la pace eliminando le tensioni frutto di eccessive diseguaglianze non temperate da meccanismi di assistenza.

Se nel sistema mercantilistico si crea un vasto mercato finanziario globale basato sul commercio di merci naturali o prodotte in termini semi-industriali, con l’industrializzazione si passa alla produzione tecnologicamente sempre crescente di merci, l’esaurirsi dei mercati comporta la necessità di superare le ricorrenti crisi con l’espansione del sistema sia in termini territoriali che su nuovi settori economici.

Nell’analisi marxiana (socialismo scientifico) la forza lavoro diventa una qualsiasi merce acquistata e venduta dal capitale e vi è una netta distinzione con il lavoro, quale attività umana creatrice, il sistema regge solo in quanto in continua espansione ma potenzialmente in conflitto con il suo ambiente naturale.

Pauperismo: una nuova analisi scientifica

Si passa da una valutazione teologico-moralista o più semplicemente empirica ad una analisi scientifica del problema del pauperismo, l’economista Brentano inizia ad affrontare il problema del lavoro e giudica quale migliore soluzione la promozione dei sindacati liberi.

Con il XX secolo la povertà diventa oggetto di studio nell’economia del benessere (Pigou), fino ad essere sviluppata nell’analisi dei problemi della giustizia distributiva, ricondotta tuttavia al concetto di ineguaglianza e all’individuazione di un livello di reddito chiamato linea di povertà.

Se a partire dagli anni ’30 a seguito della grande depressione emergono le teorie keynesiane sull’equilibrio della sotto-occupazione e pertanto matura l’intervento pubblico quale stimolo alla domanda, basti pensare al new deal, è nell’ultimo quarto di secolo che si adotta un diverso quadro teorico di riferimento costituito dai bisogni, dai diversi modi di appagarli, dai panieri di beni e dai servizi richiesti per appagarli (Sen).

Si ottiene una distinzione fra “povertà assoluta” quale indigenza e “povertà relativa”, intesa come disuguaglianza economica, nasce un approccio multidimensionale che unendo aspetti economici, sociologici e psicologici riesce ad indagare aspetti non soltanto materiali di privazione, ossia le “nuove povertà” quali manifestazioni di emarginazione socio-culturale.

Rinasce il dibattito tra liberalismo estremo e interventismo pubblico in cui si esaltano le forze di mercato e i liberi scambi per recuperare successivamente la necessità dell’intervento pubblico al fine di fornire i servizi pubblici di base quali infrastrutture, istruzione, sanità e innovazione tecnologica, i quali difficilmente sarebbero sviluppati dall’intervento privato senza prima il raggiungimento della massa critica necessaria e con esposizione verso le fasce più deboli economicamente non interessanti.

Si riscopre l’antico principio che un aumento della ricchezza complessiva non siglifica necessariamente benefici per tutti.

Gli stessi flussi migratori, visti inizialmente come dinamica esclusivamente positiva per i paesi più poveri al fine di ridurne la pressione interna e come rimessa economica stabile, sono ripensati in quanto non automatica fonte di crescita per i paesi di origine, se non accompagnati da un ritorno degli emigranti con il know-how necessario all’impianto di attività economiche, oltre che al naturale impoverimento del paese delle persone dotate di maggiore iniziativa.

Anche per questo fenomeno si recupera la necessità di una sua regolazione, non solo in termini di ordine pubblico, ma in un’ottica di allargamento dei mercati in termini di produzione e consumo. Dobbiamo tuttavia considerare che la povertà si manifesta non solo in termini quantitativi, ma nelle società economicamente avanzate anche in termini qualitativi.

La complessità del fenomeno e la sua dinamicità è tale che, come abbiamo all’inizio descritto, non potrà mai essere del tutto eliminata anche in società economicamente avanzate, ma fisiologicamente controllata e ridotta alle percentuali minime possibili, in quanto collegata – oltre che a dinamiche economiche quali disoccupazione ciclica, stagionale, tecnologica e frizionale – ad aspetti propri della relazionalità sociale della mente umana.

E’ l’ampiezza del livello socialmente accettato della povertà che ne determina la trasformazione da problema individuale a problema sociale, una soglia fisiologica che ad esempio nell’ambito lavorativo è fissata comunemente quale disoccupazione al 3-4% della popolazione attiva, uno scalino del tutto incomprimibile.

Bibliografia

– N. Abbagnano, Storia della filosofia, 1974.

– L. Pierre, Storia economica e sociale del mondo, 1980.

– A. C. Pigou, Economia del benessere, 1929.

– A. Sen, Povertà e carestia, 1981.

– J.D. Sachs, Cancellare la miseria, in “Le Scienze”, 60/69, 447, 11/2005.

– E. Morin, Il metodo. Ordine , disordine, organizzazione, 1983.

– T. Tinti, Il concetto di emergenza tre dualismo e materialismo, in ComplexLab.

– E. J. Hobsbawm, Lavoro, cultura e mentalità nella società industriale, 1986.

FONTE: https://www.complexlab.it/Members/ssabetta/articoli/pauperismo-definizione-emergentismo

La differenza tra il pauperismo e la povertà cristiana

di Francesco Agnoli*

*scrittore e saggista

da Il Foglio 18/04/13

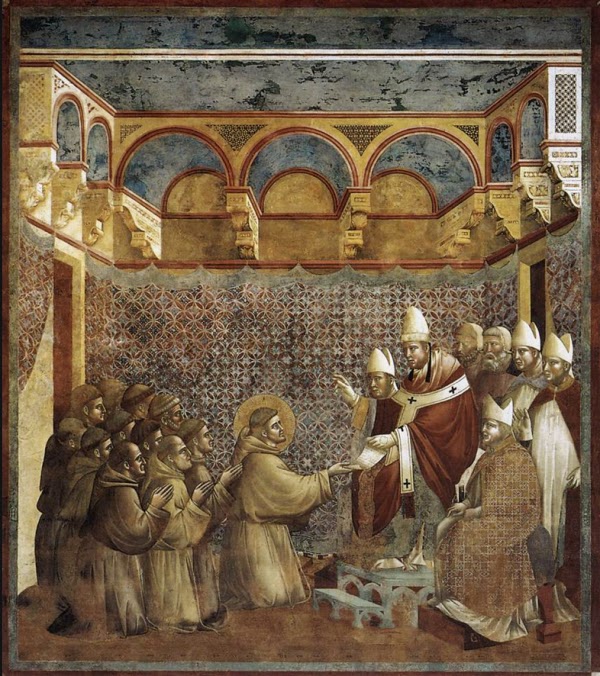

Quando si parla di san Francesco, il pensiero corre al Cantico delle Creature, che tutti abbiamo studiato come primo documento della letteratura volgare. Riassunto in soldoni, il Cantico insegna ad andare a Dio tramite le sue creature. Dice cioè di un amore per la realtà, per il mondo, per il suo essere portatore di tracce divine. Come osservando un quadro di Giotto o la Pietà di Michelangelo riusciamo a comprendere qualcosa dell’intelligenza, della genialità dei due artisti, così il Sole, la Luna, l’acqua, il fuoco sono doni di Dio, che a lui ci devono condurre.

Dalle creature al Creatore; dalle “perfezioni” visibili, a quelle invisibili. Poi il pensiero corre a Madonna Povertà, di cui ci parla Dante nell’XI canto del Paradiso, e tutti immaginiamo un uomo che rinuncia alle ricchezze del padre, alle glorie del mondo, per una vita all’insegna dell’amore di Dio, della semplicità, della povertà. Ma la povertà esteriore, il rude saio francescano, mi sembra, è solo l’aspetto più evidente, esteriore, della povertà francescana.

Per questo talora si può ridurre Francesco a un pauperista. In realtà avrebbe faticato di più, senza dubbio, a comunicarlo, ma Francesco sarebbe stato povero, in senso evangelico, anche se fosse stato costretto a vivere in una reggia, a fare il re, il principe o Papa. Del resto, quanti pontefici, quanti sovrani, nella storia, sono stati capaci di un distacco ascetico non solo dalle ricchezze (tentazione, per il vero, degli spiriti più rozzi), quanto dal potere? Ecco dunque che la povertà cristiana di Francesco è anzitutto povertà, diciamo così, dall’orgoglio. I catari, contemporanei di Francesco, vivevano anch’essi una povertà radicale; ma si consideravano “puri”, perfetti, facevano mostra della loro ascesi (in verità disprezzo per la realtà creata), presentandosi come santi. Erano, però, uomini orgogliosi, incapaci di accettare il limite imposto dalla realtà, i limiti della carnalità e della finitudine umana. Dèi, pretendevano di essere, incarcerati nel corpo e nel mondo, tesi a protestare la loro grandezza, la loro divinità, la loro santità, contro la caducità del Sole, della Luna, delle stelle, del corpo… e contro l’ingiustizia e la malvagità degli altri uomini e, a detta loro, di Dio.

In cosa consiste allora la povertà di Francesco? Oserei dire nella sua letizia. Così espressa in un celebre fioretto: «Avvenne un tempo che san Francesco d’Assisi e frate Leone andando da Perugia a Santa Maria degli Angeli, il santo frate spiegasse al suo compagno di viaggio cosa fosse la perfetta letizia. Era una giornata d’inverno e faceva molto freddo e c’era pure un forte vento e… mentre frate Leone stava avanti, frate Francesco chiamandolo diceva: “frate Leone, se avvenisse, a Dio piacendo, che i frati minori dovunque si rechino dessero grande esempio di santità e di laboriosità, annota e scrivi che questa non è perfetta letizia“. Andando più avanti san Francesco chiamandolo per la seconda volta gli diceva: “O frate Leone, anche se un frate minore dia la vista ai ciechi, faccia raddrizzare gli storpi, scacci i demoni, dia l’udito ai sordi… scrivi che non è in queste cose che sta la perfetta letizia…”. E così andando per diversi chilometri quando, con grande ammirazione frate Leone domandò: “padre ti prego per l’amor di Dio, dimmi dov’è la perfetta letizia”. E san Francesco rispose: “quando saremo arrivati a Santa Maria degli Angeli e saremo bagnati per la pioggia, infreddoliti per la neve, sporchi per il fango e affamati per il lungo viaggio busseremo alla porta del convento. E il frate portinaio chiederà: chi siete voi? E noi risponderemo: siamo due dei vostri frati. E lui non riconoscendoci, dirà che siamo due impostori, gente che ruba l’elemosina ai poveri, non ci aprirà lasciandoci fuori al freddo della neve, alla pioggia e alla fame mentre si fa notte. Allora se noi a tanta ingiustizia e crudeltà sopporteremo con pazienza ed umiltà senza parlar male del nostro confratello, anzi penseremo che egli ci conosca… allora frate Leone scrivi che questa è perfetta letizia…”.

Cosa dice Francesco? Che chi è povero di sé, chi è povero di orgoglio, cioè chi non lega la propria “autostima”, come si dice oggi, ai fatti, alle circostanze, al successo, alla fama, al riconoscimento degli altri, è veramente lieto. Nessuno infatti può portargli via nulla, perché ciò che gli sta a cuore non sono gli sguardi degli uomini, ma il sentirsi guardato, giudicato, amato da Dio. Cosa importa, alla letizia francescana, se i frati, che lui ha fondato, non aprono la porta? Se proprio chi dovrebbe essere riconoscente, non lo è? Se non solo i nemici, ma persino gli amici, criticano e denigrano ingiustamente? Cosa importa se gli altri esaltano, o se al contrario, diffamano?

Nulla di tutto questo è veramente importante. I francescani potrebbero dire “omnia mea mecum porto”, ma non alla maniera degli stoici: con una umiltà nuova, quella per cui la ricchezza che nessuno potrà mai toglierci è l’essere figli di Dio. E’ la fiducia totale nella sua vicinanza. Quanto più ci saremo spogliati di noi stessi, delle nostre presunzioni e pretese, persino, talora, di quelle giuste, tanto più saremo lieti.

FONTE: https://www.uccronline.it/2013/06/11/la-differenza-tra-il-pauperismo-e-la-poverta-cristiana/

ECONOMIA

Estinzione del Welfare State

La dottrina del welfare si contrappone decisamente alla dottrina marxista, eppure è per noi del massimo interesse, perché ci dimostra che l’avversario deve ormai accettare il combattimento aperto sulla teoria, e male si arrocca nella farragine del soggettivismo o del mercantilismo ondeggiante e inafferrabile. Matematicamente e storicamente parlando, quella modernissima dottrina mette in chiaro il bisogno di un’estrema difesa del capitalismo (cfr. Partito Comunista Internazionale, Vulcano della produzione o palude del mercato? 1954).

Nella società futura sarà immediatamente abolita la previdenza a tipo mercantile, che sarà sostituita da una forma superiore di produzione e riproduzione cui partecipano tutti i membri della società, anche quelli oggi non produttivi (cfr. punto “f” del Programma rivoluzionario immediato, riunione di Forlì del Partito Comunista Internazionale, 1952).

OGGI

Dal welfare allo “stato assistenziale”

Da un punto di vista storico generale, il capitalismo nasce con il problema dei poveri che esso stesso crea, nasce quindi con la sua politica sociale, che è in fondo il tentativo di trovare una soluzione alla povertà. E’ una sua caratteristica quella di produrre di continuo, oltre che merci e plusvalore, una popolazione in esubero. La quale però è ridondante e povera solo relativamente alla possibilità di soddisfare i propri bisogni. Siccome questi sono in rapporto allo stadio raggiunto dalla forza produttiva sociale, ecco che il confronto fra l’enorme quantità di valore prodotto dal proletariato e la quota che in totale (considerando cioè occupati e disoccupati) gli viene lasciata, permette di rilevare una legge, quella della miseria crescente, definita da Marx come “legge assoluta, generale, dell’accumulazione capitalistica”. In questo modo di produzione il pauperismo è dunque un fenomeno permanente che si accompagna allo sfruttamento, tanto che per lo stesso Marx è “l’ospizio di invalidità dell’esercito operaio attivo”.

Se nei paesi a vecchio capitalismo questa legge si presenta in modo relativo (il livello di consumo del proletario aumenta, ma non in proporzione al valore che egli produce), nell’insieme del sistema capitalistico tende ancora all’assoluto, dato che in alcune aree del pianeta una buona parte della popolazione muore letteralmente di fame per il fatto che l’accumulazione avviene altrove e produce un drenaggio di valore locale.

La teoria borghese soggiacente a quello che viene comunemente chiamato Welfare State inizia a svilupparsi nel periodo fra le due guerre mondiali e si afferma definitivamente nel secondo dopoguerra. Ma per quanto riguarda l’assistenza (e la coercizione) sociale ha origini ben più antiche. Già Malthus affronta il problema di quale atteggiamento lo Stato debba assumere nei confronti dei poveri, basandosi sulle apposite leggi che il capitalismo inglese si diede fin dalle sue origini, all’inizio del ‘600.

Nell’accezione attuale, il termine “Stato del benessere” viene utilizzato come sinonimo di “Stato sociale”, nel senso di una politica di spesa pubblica tesa a garantire sia la copertura economica degli strati poveri della popolazione, sia la distribuzione del reddito affinché non cadano i consumi di tutte le classi. Ciò viene ottenuto mediante leggi ed istituti con il compito di contrastare l’anarchia insita nel sistema capitalistico, in modo che questo non sia lasciato a sé stesso, e di indirizzare perciò una quota del valore totale prodotto dall’intero sistema.

Le forme specifiche di questo intervento permeano talmente la società moderna che gli individui ne sono assuefatti, percepiscono il fenomeno come naturale, come se fosse sempre esistita una distribuzione di valore. In realtà l’unico fenomeno paragonabile ha tutt’altra natura, ed è quello della distribuzione di cibo e spettacoli alla plebe nell’antica Roma. Fenomeno costoso e a volte rovinoso per l’imperatore e per lo Stato, mentre il welfare è per il capitalismo salvifico e promotore di nuova accumulazione.

Il welfare è figlio del liberismo, e lo ha ucciso per sempre. Oggi chi si atteggia a liberista dimentica che combatte contro le misure di protezione escogitate di fronte ai disastri provocati dal capitalismo “spontaneo”. Crede di “liberalizzare” il mercato imponendogli la legge, quindi delle regole, senza accorgersi che proprio in questo modo impedisce d’autorità il decorso naturale del capitalismo verso forme chiuse, accentrate e monopolistiche. Lo fa naturalmente per mezzo dello Stato, del suo apparato legislativo, esecutivo e di controllo poliziesco. E si dimostra così più statalista di coloro che critica, introducendo forme di salvataggio nei confronti di capitalisti altrimenti destinati liberamente a soccombere.

Se, parlando di welfare, vengono in mente nell’immediato la previdenza, l’assistenza sociale, quella sanitaria, l’edilizia popolare o il programma di lavori pubblici, non hanno minore importanza gli interventi sul controllo generale dell’economia, come l’abbassamento del tasso di sconto, che regala ai capitalisti vantaggi nell’accesso al credito, o le leggi di sostegno alla produzione, che drogano il mercato interno a favore dei capitalisti nazionali e delle loro esportazioni.

In questo sistema, contrariamente a quanto affermano le volgarizzazioni del capitalismo da parte degli stessi capitalisti, non è affatto rilevante che vi sia uno “Stato imprenditore” o una serie di imprenditori privati. Se le leggi che regolano gli investimenti, il mercato interno e lo stimolo verso quello estero sono uguali per lo Stato e per l’imprenditore singolo, non fa nessuna differenza che quest’ultimo venga eliminato o meno. Tanto più che la “privatizzazione” è generalmente basata sulla vendita pubblica di azioni, titoli di possesso legale che vengono distribuiti nella società a migliaia di “capitalisti” che non contano nulla e che sono guidati dalle leggi dello Stato più che da minuscoli gruppi di maggioranza in balìa essi stessi della concorrenza. Il capitalismo funziona in quanto tale anche senza capitalisti (ex URSS) così come i capitalisti possono essere tali anche senza possedere le grandi quantità di denaro che maneggiano (azionariato diffuso, concessioni, appalti, intermediazione finanziaria, ecc.).

Lo stesso Keynes afferma che occorre “eliminare la figura del possessore di capitali” quando il suo “oppressivo potere addizionale” si affianca al funzionamento di un capitalismo che sfrutta il valore conferito al capitale in tempi di ridotta disponibilità; per giungere a questo è necessario ampliare le funzioni dello Stato affinché sia possibile “una discretamente vasta socializzazione dell’investimento”. Ed ecco il punto cruciale, che milioni di stalinisti non erano riusciti a digerire: “La cosa importante – scrive Keynes – non è che lo Stato si faccia carico della proprietà dei mezzi di produzione; se è in grado di minare il volume totale delle risorse da dedicare all’aumento di questi mezzi o di variare il tasso base per gli stanziamenti a loro favore avrà già fatto tutto il necessario […] L’ampliamento delle funzioni dello Stato ci sembra necessario per evitare una completa distruzione delle istituzioni economiche attuali e anche la condizione per un fruttuoso esercizio dell’iniziativa individuale”.

Del resto anche l’esperienza empirica dimostra, se pur ce ne fosse ancora bisogno dopo le dimostrazioni teoriche di Marx, che il capitalismo funziona meglio con pochi capitalisti e con molti salariati, con una raccolta centralizzata di capitali altrimenti inutilizzabili, con una massa crescente di profitto nelle mani di pochi centri di accumulazione per poter contrastare la tendenza al ribasso del saggio. Perciò al Capitale in generale conviene, indipendentemente dalla volontà dei capitalisti, che si devono adeguare alle sue leggi, un vasto rastrellamento di capitali nella società, ma un ristretto numero di gruppi di controllo, integrati con la politica dello Stato. Insomma, la vittoria della moderna centralizzazione dei capitali sulla vecchia concentrazione. Siccome lo Stato è al servizio del Capitale e non viceversa, ecco che diventa conveniente e necessario un controllo stretto dei pochi capitalisti o gruppi borghesi, accompagnato dalla massima libertà (di vendersi) per i proletari.

L’insopportabile piagnisteo populista sulle malefatte delle multinazionali e dei governi costituiti da borghesi corrotti e da lobby di potere rovescia i termini della questione: esistono certamente i fenomeni denunciati, ma nel lungo periodo si impone sempre l’interesse dell’accumulazione, non quello dei singoli. Durante l’interessante fenomeno detto “mani pulite” si calcolò, sulla base di ciò che era emerso dalle indagini e dai processi, che in quarant’anni l’intero ammontare del valore dirottato dalle varie lobby stataliste più o meno mafiose e dai politici corrotti fosse qualcosa come 125 miliardi di euro attuali. Un cifra impressionante se sparata ad effetto per campagne politiche atte a convincere i fessi, ma una sciocchezza dal punto di vista pratico: 25 centesimi a testa all’anno per ogni italiano. Lo Stato liberista, aumentando di un millesimo di euro la tassa sulla benzina o concedendo a un “privato” linee elettriche o telefoniche per “favorire la concorrenza e quindi i consumatori” e prelevando poi da capitalisti e restante “popolo” la sua tangente, spenna tutti infinitamente di più.

Ciò che in realtà il sistema ormai non sopporta è il fatto che, quando diminuisce l’incremento del plusvalore totale prodotto, si fa difficile la sua distribuzione presso strati sociali nullafacenti, parassitari o semplicemente addetti ad attività improduttive. Questa vera e propria assistenza pubblica di quel magma piccolo-borghese che serve da supporto alla politica della borghesia è il l’effettivo “costo” che il capitale deve affrontare. La mazzetta al disonesto, la corruzione individuale, pur eretta a sistema, è una goccia nel mare rispetto a quel che costa l’ammortizzazione sociale, la corruzione di classe, il mantenimento della palude.

In breve, dopo “stato del benessere” e “stato sociale”, l’ulteriore termine escogitato dagli economisti, “stato assistenziale”, è ben azzeccato, e in realtà non si riferisce affatto ai poveri veri, ai paralitici falsi o ai milioni di pensionati elettorali. Per gli economisti, sottolineare in modo spregiativo una pretesa degenerazione dello statalismo, colpevole di lesa libertà di mercato, è un modo come un altro per non essere fuori dal coro piagnone dei capitalisti in crisi. Ma capitalisti ed economisti non sono il capitalismo. La parabola del welfare, cui l’economia politica aveva dato corso per il salvataggio dell’asfittico sistema, si chiude con un attacco al welfare stesso per salvare il capitalismo… e tornare alle condizioni di partenza. Forse i capitalisti possono pensarlo, ma il capitalismo non si ferma certo per questo, e macina inesorabilmente un’altra dura realtà. Addirittura opposta a quella fatta bere anche ad ingenui sinistri.

Malthusianesimo di ritorno

Fin dalla sua nascita il capitalismo, osannato per la sua capacità di produrre ricchezza, si presenta con tremende contraddizioni. Quella più immediatamente riscontrabile riguarda la condizione di vita degli uomini, ai quali – come abbiamo appena ricordato – non è affatto distribuita la ricchezza che producono, mentre dilaga la miseria relativa e assoluta. Quando il Capitale s’impossessa della terra, l’espropriazione dei contadini porta in breve alla distruzione della solidarietà di famiglia e di villaggio. I vecchi vincoli sociali non sono sostituiti da nuovi. L’uomo non diventa solo povero, rimane anche solo. Nasce l’uomo libero da proprietà e da antichi vincoli famigliari allargati, vagabondo o proletario, quindi passibile di forca o di sfruttamento, cioè libero di scegliere se morire ancor giovane, di colpo, sulla forca, o poco per volta, di sfruttamento. Non prima però di aver figliato altra forza-lavoro a beneficio del Capitale. Ma non troppa, per non insidiare col numero la ricchezza da distribuire.

Qui entra in gioco Malthus, passato alla storia per aver detto che non ci può essere ricchezza per tutti se la popolazione cresce a ritmo esponenziale mentre la produzione cresce solo in progressione aritmetica (Saggio sul principio della popolazione, 1798). Da allora si parla di “malthusianesimo” per indicare un controllo della popolazione rispetto alla bassa capacità produttiva mirato ad innalzare la quantità pro capite di merci; oppure, paradossalmente, un controllo dell’alta capacità produttiva per adattare la quantità di merci al mercato e impedire la rovinosa caduta dei prezzi. C’è così un malthusianesimo “terapeutico”, come quando si distrugge frutta in eccesso, e uno “profilattico”, come quando si pagano i contadini per estirpare i frutteti o si tassano certi prodotti industriali.

Malthus aveva notato che i capitalisti potevano produrre in quantità illimitata e perciò vendevano alle classi ricche prodotti industriali a prezzo sempre più basso, mentre gli operai consumavano prevalentemente prodotti agricoli che invece rincaravano; e la crescita demografica sproporzionata degli operai in rapporto a quella della produzione agricola rendeva eccedente il loro numero. Per quanto le sue teorie da prete riformato, santificanti il capitalismo e lo sfruttamento, fossero aberranti dal punto di vista della teoria economica e della specie umana, Malthus non era così fesso da limitare la sua concezione unicamente a un fattore di popolazione, se non altro perché aveva scopiazzato da autori più bravi di lui. In realtà il suo schema completo, quello del Trattato di economia politica applicata (1820), è basato sul prodotto netto, cioè quella parte della produzione che può essere consumata senza intaccare la capacità produttiva esistente. Al pari di quello di Quesnay, dal quale deriva, è una funzione della produzione.

Marx criticò Malthus non tanto per il suo modello quanto per la sua difesa pretesca dell’accumulazione capitalistica primitiva sotto l’ordine feudale. Con l’esaltazione del consumo improduttivo e la mortificazione di quello vitale, Malthus difendeva condizioni sociali retrograde, in polemica con Ricardo, che almeno era per lo sviluppo della forza produttiva sociale in sé stessa senza preoccuparsi di ciò che sarebbe successo agli uomini in quanto agenti della produzione. Malthus esaltava la produzione borghese in quanto reazionaria, conservatrice di vecchi rapporti; Ricardo in quanto rivoluzionaria, demolitrice. Marx è sprezzante nei confronti di un modello di capitalismo che, disegnato da un prete, contempla una distribuzione del plusvalore non soltanto fra le classi capitalisticamente produttive ma tra “parassiti, fannulloni gaudenti, parte padroni e parte servi, che si appropriano gratuitamente dalla classe capitalista, a titolo di rendita o a titolo politico, una massa considerevole di ricchezza, pagando però le merci al di sopra del valore col denaro sottratto agli stessi capitalisti”. Nel capitalismo il modello distributivo, qualunque esso sia, pensato alla Malthus o secondo criteri di moderno “benessere”, deve necessariamente portare ad una ripartizione di classe del plusvalore. Mentre il modello ricardiano fa esplodere il sistema per troppa produzione, troppa energia, troppa velocità, il modello malthusiano lo fa esplodere come una fogna intasata. Ancora Marx: “Mentre la classe capitalistica è sferzata a produrre dall’impulso all’accumulazione, gli elementi economicamente improduttivi sono spinti solo dall’impulso al consumo e rappresentano la dissipazione. Ed è questo, invero, l’unico mezzo per sfuggire alla sovrapproduzione, che coesiste con una sovrappopolazione in rapporto alla produzione. Il miglior rimedio per entrambe è il sovraconsumo delle classi che stanno al di fuori della produzione. Lo squilibrio fra la popolazione operaia e la produzione è così soppresso dal fatto che una parte del prodotto viene divorato da non produttori, da fannulloni. Lo squilibrio della sovrapproduzione dei capitalisti [è soppresso] dal sovraconsumo della ricchezza sgavazzante“.

Il welfare state è in fondo figlio di Malthus, dato che nasce dalla stessa preoccupazione distributiva che aveva il suo genitore, compresa la convinzione che le leggi per l’assistenza ai poveri siano inutili, anzi, dannose. I benesseristi sono molto preoccupati dell’esistenza e soprattutto della tendenza dei “poveri” ad aumentare con ritmo geometrico. In genere, alle leggi per una mera assistenza sociale contrappongono un sistema assicurativo, pubblico o privato ma del tutto capitalistico, abbinato ad una politica economica redistributiva del reddito che fa leva soprattutto sulla tassazione progressiva e su una legislazione economica appropriata.

Keynes è un economista che in genere non viene affiancato a quelli che hanno fatto la storia del welfare state (Marshall, Pigou, ecc.), ma ha molto a che fare con la sua realizzazione. Anch’egli disegna un modello a-classista in cui ciò che importa è il rapporto fra grandezze, per esempio risparmio, investimento, consumo, occupazione. O meglio: in cui il risultato del sistema è funzione del valore delle varie grandezze. Siccome queste grandezze non influiscono in modo proporzionale sul sistema, ecco che lo Stato avrebbe notevoli possibilità di influenzarne il comportamento agendo su di esse. Per esempio, il consumo non aumenta in proporzione al reddito, ma tende ad appiattirsi man mano che questo cresce; di conseguenza, aumentando il reddito di milioni di “poveri”, c’è la sicurezza che tutto l’aumento finisca in consumo, mentre ciò non succede se aumenta della stessa percentuale il reddito di poche migliaia di “ricchi”. Puntando sulla maggiore “propensione marginale al consumo” propria dei poveri e sulle altre leve politico-economiche in mano allo Stato, Keynes si prefiggeva di pilotare la distribuzione del valore prodotto nella società, alimentare la produzione ed eliminare crisi e lotta di classe.

Invece di convincere malthusianamente i proletari a non proliferare, sarebbe stato più proficuo adibirli a un lavoro qualsiasi in modo che ricevessero, con il crisma della legge e della moderna morale classista, la quota di valore derivante dall’imposta progressiva (togliere ai ricchi per dare ai poveri, una moderna versione di Robin Hood cara anche ai falsi comunisti, specie i più sinistrorsi). Gli uomini in esubero, insomma, invece di non nascere avrebbero dovuto non vivere, essere più che mai mero tramite di valore, “scavare buche al solo scopo di riempirle”, affinché il ciclo dell’accumulazione non s’inceppasse sul crollo di produzione e consumi. La peggiore alienazione umana, gabbata per “benessere”. Keynes ammise che lo schema fisiocratico del prodotto netto, e quindi la legge della domanda effettiva di Malthus, avevano influenzato la sua teoria economica.

Certo, la nascita del proletariato, fenomeno complementare a quello dell’espropriazione del contadino e dell’esplosione urbana occidentale, comporta anche teorie sul proletariato, da parte della conservazione (l’economia politica), ma anche e soprattutto della rivoluzione (Marx e la teoria del comunismo). Proprio per paura della rivoluzione la borghesia moderna ritorna sul problema. La feroce trasformazione sociale mette in pericolo l’assetto borghese, e la borghesia risponde con il cannone e con le riforme, in un alternarsi naturale, a seconda delle esigenze. Le nuove forme di pauperismo sono pericolose per due aspetti: il primo è la degenerazione sociale, la violenza, l’illegalità, terreni poco fertili per il senso civico del buon cittadino, più consoni al rifiuto dell’ordine produttivo della fabbrica e dell’ambiente di cui essa ha bisogno; il secondo, opposto e sicuramente il più importante per noi, è la tendenza spontanea all’organizzazione proletaria, non quella episodica, ma quella mutuata dallo stesso ambiente produttivo che obbliga alla razionalità, entra nei comportamenti collettivi e si manifesta con regolarità sempre maggiore attraverso inaspettate forme di lotta.

In Inghilterra le poor law, le leggi per i poveri, produssero più impiccati e deportati che operai produttivi e furono abbandonate nel 1834, dopo oltre due secoli d’inefficacia. La Germania di Bismarck, paese a capitalismo giovane e quindi sviluppatosi velocemente con le contraddizioni più moderne, fu la prima a istituire, tra il 1883 e il 1892, un sistema di misure sociali moderne a favore degli strati più poveri della popolazione. Ancora in Germania, dai ranghi stessi della borghesia nasceva, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, la non troppo strana utopia borghese di un “socialismo del capitale”, il cui massimo esponente fu il capitalista Walther Rathenau: “L’ordinamento cui noi perverremo sarà un ordinamento di economia privata, ma non di un’economia senza freni […] Noi rideremmo di qualcuno che volesse comprarsi un cannone per rendersi indipendente[…] nessuno si sogna di pretendere per sé un tratto di ferrovia o di rete telegrafica, di fondare un proprio sistema particolare di giurisdizione privata, ma ciò per l’economia viene accettato senza discussione […] L’economia dovrebbe invece essere suscettibile di un ordinamento razionale, di un’organizzazione cosciente, di una penetrazione scientifica e di una responsabilità solidale, in modo che possa rendere molte volte di più di quanto oggi si ottiene con la lotta di tutti contro tutti”. Rathenau proponeva qualcosa di più di uno “stato sociale”, vagheggiava uno stato integrato in tutte le sue componenti, una popolazione senza classi tutt’uno col Capitale. Il suo allarme e il suo programma furono riecheggiati nell’impressionante film Metropolis di Fritz Lang (1926), il cui finale di riconciliazione sociale piacque ai nazisti. Fu ammazzato nel ’22 da un destro che non aveva capito nulla di come evolve il movimento reale.

Gli Stati Uniti, altro capitalismo giovane, furono costretti dalla Grande depressione, mezzo secolo più tardi, a varare il Social Security Act (1935), il primo corpo completo e articolato di leggi sulla moderna politica di protezione sociale da parte dello Stato. Nel frattempo l’Italia e la Germania avevano adottato misure simili, portando alle estreme conseguenze non solo il problema della protezione sociale, ma quello del controllo globale del fatto economico, almeno all’interno dei confini nazionali (all’esterno questa esigenza si manifestava ancora con necessità di controllo territoriale diretto). Naturalmente un tale controllo presupponeva come elemento fondamentale l’eliminazione – prima violenta e in seguito istituzionale – dei conflitti sociali e la collaborazione di classe.

Il capitalismo imperialista più vecchio, quello d’Inghilterra che aveva dato il via alle politiche sociali fin dal ‘600, arriva buon ultimo sulla scena del welfare moderno, nel 1942, scrivendone però il manifesto compiuto ad opera dell’economista Beveridge. A dire il vero questo lord di vecchio stampo, tra il riformista e l’utopista, studiando i disastri del capitalismo a cavallo del secolo, aveva prodotto un documento già nel 1909, ma era rimasto inascoltato. Nel 1944 ripubblicava una versione privata del suo rapporto, che conteneva un programma di keynesismo puro. L’autore di questo programma fu individualmente sconfitto in politica, e si ritirò a studiare le utopistiche new town, presto degenerate in squallide periferie metropolitane chiamate eufemisticamente “città giardino”; ma in generale la politica del welfare divenne ordinaria amministrazione in tutti i maggiori paesi capitalistici, raggiungendo l’apice negli anni ’60 del secolo scorso nei paesi del Nord Europa, specie in quelli scandinavi.

L’Italia, che non aveva per nulla smantellato l’economia controllata dello stato fascista, fu caposcuola anche per tutto il dopoguerra, soprattutto con una politica mirata alla spesa pubblica, alle sovvenzioni industriali e ad una pesante redistribuzione del reddito. Per quanto il sistema, specie nel Sud, apparisse disastrato e a basso rendimento a causa di una borghesia parolaia pasticciona, nel suo complesso fu in realtà abbastanza efficiente, tanto da portare l’economia nazionale quasi alla pari con quelle di Francia, Inghilterra e Germania (valore prodotto pro-capite in unità di potere d’acquisto).

Il significato delle liberalizzazioni fasulle

Fu negli anni ’70 che si raggiunge il massimo livello di applicazione delle politiche espansive dirette, vale a dire dell’intervento dello Stato per sostenere la produzione e i consumi attraverso tre canali principali: incentivi all’industria, distribuzione del reddito al fine di elevare la capacità totale di consumo delle fasce sociali senza reddito, investimenti pubblici (case popolari, infrastrutture, industria di stato, ecc.). Ma la generale caduta del saggio di profitto, ben evidenziata dalla caduta relativa della produzione industriale che ne è l’indice principale, provocò una conseguente difficoltà ad attingere alle fonti di valore per il sostegno di tali politiche. La conseguenza fu un generalizzato disavanzo nei conti pubblici, un ricorso al debito statale e quindi un aumento dello stesso debito consolidato e della pressione fiscale per la sua gestione nel tempo.

Negli anni ’80 Inghilterra e Stati Uniti (tramite i “battilocchi” del momento Tatcher e Reagan, che diedero luogo ai rispettivi “ismi” nei loro paesi) furono costretti per primi ad abbandonare le vecchie politiche di controllo dell’economia per adottarne di nuove, poste genericamente sotto l’ombrello del termine deregulation. Non si trattava affatto, si noti bene, di eliminare il controllo, ma di istituirne un altro di tipo diverso e più efficace, quindi più stretto. Al controllo diretto dello Stato sugli elementi della produzione e del reddito, subentrò quindi un controllo indiretto, basato principalmente sulla manovra dei flussi finanziari.

Ora, è ovvio che i due unici paesi in grado di controllare mondialmente tali flussi (mediante i due storici strumenti da cui passa la quasi totalità della finanza mondiale che conta, Wall Street a New York e la City finanziaria a Londra), ne traessero vantaggio. Questo non poteva succedere agli altri paesi, e infatti il resto del mondo, pur costretto a seguire le politiche di deregulation, di cui avrebbero volentieri fatto a meno, non riuscì a mettersi al passo nemmeno in vent’anni.

Il capitale finanziario che muove da e verso i maggiori centri mondiali di smistamento è meno “speculativo” di quanto appaia a prima vista nelle quotidiane transazioni. In generale e nel volgere di qualche anno, questa circolazione smista e fissa effettivo valore, nel senso che si trasforma in proprietà industriale, e finisce per controllare all’origine, almeno in parte, il plusvalore che fluisce nelle mani dei maggiori possessori di capitali. Attraverso le borse mondiali e le banche di peso internazionale vengono acquistate aziende, effettuate fusioni, influenzati programmi di sviluppo, viene insomma modificato l’assetto della proprietà e della concorrenza a favore ovviamente dei gruppi capitalistici e delle nazioni più forti.

Un tale tipo di razzia sul plusvalore internazionale è possibile da parte di pochi paesi solo se molti altri paesi allentano il controllo interno sui flussi di valore. Questa è la ragione per cui gli Stati Uniti, l’Inghilterra, i maggiori gruppi finanziari e gli speculatori internazionali hanno iniziato a battere la grancassa sulla liberalizzazione del mercato, cioè sulla facoltà di dirigere meglio i flussi di capitali nel mondo intero. Questa è la ragione per cui i paesi che non hanno il potere di governare i flussi esteri non possono smantellare il vecchio sistema di protezione sociale interno, malgrado le roboanti prese di posizione dei gruppi borghesi più legati agli interessi del capitale internazionale o semplicemente più stupidi o servili. Questa è anche la ragione per cui paesi che hanno rigidità interne intrinseche, come Germania e Giappone, si trovano oggi in grande difficoltà: non potendo contare sulla possibilità di sfruttare internazionalmente i proletari del resto del mondo, sono costretti a trarre il massimo profitto dai propri, senza tuttavia ridurli ad una condizione da Terzo Mondo (non per bontà d’animo, ma per il sostegno dei consumi interni).

Così facendo, cioè mantenendo lo stato sociale e una politica di relativamente alti salari, perdono sempre più di competitività sul mercato mondiale. Essendo esportatori netti, questa loro condizione si è tramutata in disastro non appena la stagnazione mondiale si è fatta sentire. Il Giappone è in ginocchio da dieci anni e la Germania è sul punto di seguire la stessa parabola discendente. E così gli altri paesi con caratteristiche analoghe. La Corea, la cui produzione è sensibilissima al mercato mondiale, è precipitata nella rivolta sociale non appena ha provato ad adeguarsi alla concorrenza liberalizzando il mercato interno della forza-lavoro. L’Italia, che era in condizioni anche peggiori, sfruttando paradossalmente il corporativismo classista ereditato dal fascismo è invece riuscita, dal 1992-93 (quando si sfiorò una grave crisi sociale e la rivolta proletaria), a coinvolgere partiti e sindacati in una deregulation selvaggia che di fatto ha smantellato completamente il sistema di garanzie precedente (le attuali manovre come quella sull’articolo 18 non sono che scaramucce politiche all’interno degli schieramenti borghesi, come vediamo in altro articolo).

Stati Uniti e Inghilterra hanno semplicemente fatto da battistrada per tutto il resto del mondo capitalistico, costringendolo, nel volgere di vent’anni, a sintonizzarsi sulle esigenze del capitale mondiale, cioè a liberare il proletariato dei vari paesi da ogni tutela nazionale.

Siamo quindi di fronte ad un paradosso: Stati Uniti e Inghilterra furono i paesi che diedero corpo teorico, adottarono e portarono alle estreme conseguenze le sperimentazioni fascista, nazista e staliniana in campo sociale, tanto che le politiche del welfare furono sinonimo di economia anglo-americana e non altro; ma proprio Inghilterra e Stati Uniti furono i primi paesi a soffrire di questa politica. Che, per ammissione dello stesso Keynes, era già un tentativo di rimedio, una toppa. E’ difficile andare oltre rattoppando la toppa, ritornare alle condizioni di partenza; anzi, un assurdo, dato che non si può far girare all’indietro né la storia né tantomeno lo sviluppo della forza produttiva sociale.

Evoluzione del sistema

Nelle intenzioni, la politica del Welfare State avrebbe dovuto prima di tutto rappresentare un rimedio alle tensioni sociali attraverso l’attenuazione delle contraddizioni del capitalismo, che sono dovute, ricordiamolo, agli effetti dello sviluppo continuo della forza produttiva sociale. Keynes lo disse apertamente: se il capitalismo fosse lasciato a sé stesso, avremmo una inevitabile rivoluzione. E’ la stessa osservazione che fece Marx quando notò le capacità di auto-limitazione del sistema di cui stava rilevando le leggi: “Uno sviluppo delle forze produttive che avesse come risultato di diminuire il numero assoluto degli operai, che permettesse in sostanza a tutta la nazione di compiere la produzione complessiva in un periodo minore di tempo, provocherebbe una rivoluzione perché ridurrebbe alla miseria la maggior parte della popolazione”. Il passo continua con un’altra osservazione su questo limite contro cui urta il modo di produzione capitalistico, forma per nulla assoluta di sviluppo come pretendono i borghesi, anzi, forma che entra necessariamente in conflitto insanabile con lo sviluppo stesso.

Per Marx, è noto, l’andamento del sistema è una funzione della produzione, mentre le scuole borghesi introducono parametri diversi, come i prezzi, la soddisfazione marginale o le propensioni psicologiche. Se Keynes non fu uno specifico cantore dell’economia del benessere e della protezione sociale, fu però il primo fra gli economisti a elaborare, per il capitalismo, una teoria sulla necessità di correttivi economico-sociali di utilizzo pratico, e lo fece lavorando su un modello dinamico atto a modificare il disequilibrio dei flussi di valore nel sistema. Voleva in ultima analisi ottenere una modifica dei fattori della produzione-distribuzione. C’è da sospettare che Keynes, senza mostrarlo, abbia attinto non solo da Quesnay e da Malthus, ma anche da Marx: la sua impostazione è un modello dinamico di flussi di valore a partire dalla sua origine, cioè dall’industria. Anche se molto più complicata di quella marxiana, noi la possiamo riferire con facilità allo scambio di valore fra le classi. Se Malthus aveva copiato malamente da Quesnay, Keynes lo ha fatto da Marx, con l’aggravante di nasconderlo.

Ciò non è per nulla strano: per dimostrare da un punto di vista materialistico la caducità del capitalismo sottoposto al lavorìo della rivoluzione che avanza (comunismo), Marx dovette sviluppare uno schema dinamico già preparato da un feudalesimo che, sopraffatto, registrava la vittoria dell’avversario mentre sulla carta lo descriveva sterile; Keynes dovette ricorrere alla dinamica nel tentativo ideologico di rattoppare il capitalismo e renderlo eterno, nascondendo a sé stesso il fatto che la sua classe era ormai sterile nella realtà. E in effetti sterile è una società che ha bisogno di drogare il proprio sistema non più in grado di funzionare da solo. Quest’operazione dell’economista inglese, più filosofica che scientifica, potrebbe spiegare sia la madornale incoerenza fra gli scritti dei diversi periodi della sua vita, sia la teorizzazione col senno di poi, quando fascismo e nazismo avevano già imboccato la strada “keynesiana”. Incoerenza e rattoppismo riflessi in seguito su tutta la sua scuola e rinfacciatigli senza pietà dai liberoscambisti.

Ad ogni modo l’intervento massiccio e totalitario dello Stato in economia fu necessario per superare la catastrofica crisi mondiale degli anni ’30. Più tardi, fino a pochi anni fa, in condizioni di accumulazione non troppo perturbata come in quest’ultimo lungo dopoguerra, le politiche keynesiane furono parimenti necessarie al sistema sia per controllare e indirizzare la crescita economica, sia per frenare i fenomeni depressivi e bloccare, soprattutto, la tendenza a quegli effetti cumulativi che avevano dato luogo alla reazione a catena sfociata nella Grande Depressione. In Vulcano della produzione o palude del mercato?, un testo della nostra corrente, vengono sottoposti a critica i risultati di un’altra scuola neo-malthusiana (attraverso un modello di J. J. Spengler), e si dimostra che tutti questi tentativi portano alla fine i borghesi ad inchinarsi di fronte alla marxiana funzione di produzione se vogliono capire i meccanismi economici e trarre conclusioni per le politiche nei confronti della loro stessa società.

La politica sociale dei vecchi paesi capitalistici avrebbe dovuto garantire un’attenuazione delle contraddizioni sommando l’assicurazione previdenziale a base contributiva e l’efficienza produttiva dovuta alla “programmazione” economica. Si doveva investire, per mezzo di politiche adatte ad un utilizzo razionale, l’enorme accantonamento di capitali in attesa del loro consumo differito. Di qui un benessere diffuso in una società più equilibrata e sicura, caratterizzata naturalmente dalla pace sociale benedetta da sindacati, partiti e preti progressisti. In quegli anni questo processo influenzò anche il soglio pontificio: l’enciclica Mater et Magistra, del 1961, rigettava il principio liberista secondo cui la socializzazione era una minaccia per la società. Accettava dunque la socializzazione e la dichiarava elemento irreversibile della crescita umana, nell’ambito della quale i credenti avrebbero dovuto dare il loro contributo. Naturalmente vi fu gran tripudio degli stalinisti fino a Mosca, dove non si era affatto capito la lungimiranza della Chiesa rispetto al processo storico che avrebbe portato alla loro distruzione.