RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI

12 GENNAIO 2022

A cura di Manlio Lo Presti

Esergo

Una vita strettamente individuale è necessariamente un fallimento.

ANDREA EMO, Aforismi per vivere, Mimesis, 2007, pag. 82

https://www.facebook.com/dettiescritti

https://www.instagram.com/dettiescritti/

Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.

I numeri degli anni precedenti della Rassegna sono disponibili sul sito www.dettiescritti.com

Precisazioni legali

www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com

Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.

Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com

La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SOMMARIO

MATTEOTTI, REGENI, ATTANASIO … IL PRESIDENTE UE?

Venti anni di Guantanamo: l’abisso creato dagli Stati Uniti

Green pass nucleare: esce a maggio la Bomba per l’Italia

POLLI, GALLI E PENNIVENDOLI ASSORTITI

Guarda in alto, non solo la cometa

Vergognoso silenzio della sinistra sui molestatori stranieri di Capodanno

Draghi: le nostre scelte sono basate sui DATI

La Corte dei Conti blocca il “regalo” dello Stato ai Benetton: cosa è successo

CASO “RACKETE”, TRA CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE CHE NON ESISTONO E LEGGI E CHE ESISTONO E NON SONO APPLICATE

Perché la Somalia rischia di diventare l’Afghanistan d’Africa

In Kazakistan Washington porta avanti il piano della RAND, poi toccherà alla Transnistria

La task force Takuba tra forze speciali italiane e i russi della Wagner

Negatività, totalità e nuove forme della critica

Ancora un cavo sottomarino tagliato al largo della Norvegia

SORVEGLIANZA GENERALE!

I cento euro di multa? Non sottovalutateli. Sono una porta spalancata sull’abisso

“Le banche prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno”. Vero, ma non per i motivi che pensate

VENTESIMO ANNIVERSARIO DEGLI ATTENTATI DELL’11 SETTEMBRE

Uno Stato democratico? intervista a Michel Warshawski

Gli Stati Uniti e la ribellione delle élite

LA DEMAGOGICA ABOLIZIONE DEL FINANZIAMENTO DIRETTO AI PARTITI

DA ISTITUTO LIBERALE

PROMEMORIA per la sinistra italiana ed europea complice del terrorismo genocida islamico.

Chi finanzia l’Oms? Cos’è e come funziona l’agenzia dell’Onu

QUI L’AFFARE S’INGROSSA, ARRIVA FRANCO FRATTINI

EDITORIALE

MATTEOTTI, REGENI, ATTANASIO … IL PRESIDENTE UE?

Il continuo azzoppamento della ex-italia

Secret Intelligence Service building – Vauxhall Cross – Vauxhall – London – 24042004

Al di fuori delle manifestazioni di circostanza e di imminente beatificazione non troppo postuma, c’è da interrogarsi, sospettosamente, se la connotazione troppo improvvisa della morte, dopo una brevissima (troppo) convalescenza, dell’ex giornalista rientra nel piano di progressiva esclusione del nostro Paese dai piani alti dell’unione, da tutte le aree africane ed internazionali? Rilevo una imbarazzante sincronicità del decesso del giornalista-presidente con la vicinissima scadenza del suo mandato comunitario. L’uscita repentina di scena del buon presidente Ue non poteva avere tempismo migliore, oltre al fatto che rende impossibile una sua eventuale rielezione dando la certezza assiomatica di far posto ad “altri”. Forse, a breve sarà il turno dell’altro italiano con due cognomi, attualmente commissario europeo per gli affari economici e monetari nella Commissione Von der Leyen, detto dai suoi detrattori “Er moviola”? …Sarebbe un altro posto reso vacante… sempre per i soliti “altri”? Non si butta niente!

Mentre i vari Paesi d’Europa stanno dismettendo il casermaggio tecno-farmaceutico, la penisola inasprisce i controlli e le vessazioni, con la sua economia che va verso il collasso e la paralisi. Perché? Perché gli stati europei possano comprarsi il resto delle aziende che Monti non aveva fatto in tempo a dismettere a prezzi stracciati??? Ecco quindi chiarito il compito dell’attuale presidente del consiglio! A cosa servirebbe uno Stato economicamente, socialmente, finanziariamente, produttivamente raso al suolo dove, ricordiamo, è stata firmata a Roma la Carta fondativa della Comunità europea il 18 aprile del 1950? Forse, dopo la reductio ad desertum dell’Italia l’utilizzo del suo territorio è quello preconizzato dalla parlamentare Emma Bonino stabilendo per tale piano cifre iperboliche, da evento biblico?

Ricordo il caso Attanasio in Africa di cui ancora non sappiamo nulla che fa il paio con il caso Regeni il quale, con forte probabilità, non è stato ucciso dagli egiziani ma dai pretoriani di Cambridge Analytica allo scopo di demolire i rapporti commerciali e petroliferi italo-egiziani in cui sono subentrati gli stessi inglesi e i francesi. Per non far vedere che i soliti inglesi hanno agito sotto il loro naso, gli egiziani si sono accollati il caso. La sceneggiata non sembra un seguito cinematografico dell’assassinio di Matteotti, fatto fuori dagli inglesi perché l’indomani non rivelasse in parlamento il retroscena di immense tangenti intascate dai Savoia per interessi petroliferi?

Riflettiamo. È l’azzoppamento eterno dell’Italia, bellezza!

FONTE: https://www.opinione.it/politica/2022/01/12/manlio-lo-presti_commissione-von-der-leyen-ue-italia-egitto-francia-inghilterra-regeni-attanasio-africa/

IN EVIDENZA

Venti anni di Guantanamo: l’abisso creato dagli Stati Uniti

Torture, abusi, tute arancioni, filo spinato una guerra al terrorismo realizzata senza alcun rispetto del diritto dei detenuti. Per il mondo, Guantanamo è semplicemente questo: un campo di prigionia tra i peggiori al mondo. Un luogo di detenzione che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e prima di lui Barack Obama, avevano promesso di chiudere. E che invece è rimasto. Quasi un monito: un continuum nel tempo. Guantanamo resiste, e con essa la contraddizioni e le storture del sistema americano che per anni ha trattato quei detenuti speciali come prigionieri di guerra, la “guerra al terrorismo” per l’appunto, senza alcun rispetto dei diritti.

Una macchia per una potenza che fa della sua essenza democratica e del rispetto dei diritti universalmente riconosciuti come emblema della sua leadership mondiale. Ed è anche in questa incoerenza di fondo che si cela un simbolo, pur drammatico, come appunto è stato e continua a essere il campo di Guantanamo. Un incrocio in cui si intersecano tutte le contraddizioni dell’America e che rendono quella baia, e la base al suo interno, uno dei grandi nodi di Washington agli occhi dell’opinione pubblica mondiale.

Guantanamo: simbolo di una storia

Per molti storici è proprio lì, nell’attuale base navale sull’isola di Cuba, che inizia quello che è chiamato l’imperialismo americano, cioè quella fase di interventismo e di espansione territoriale e di influenza che ha caratterizzato gli Stati Uniti dalla fine del XIXI a tutto il Ventesimo secolo. Per molti la sua importanza è soprattutto legata al periodo più recente e alle perplessità di come sia possibile che una potenza che si proclama baluardo dei diritti umani possa ammettere un luogo in cui il diritto non esiste. Dove tutto è lasciato a un senso di impunità, di ingiustizia e di senso di oppressione.

Ma forse è proprio questo a rendere Guantanamo qualcosa di più di un base o di un campo di prigionia. E la sua storia, come la sua triste fama, accompagna in un percorso parallelo e oscuro anche le scelte politiche della potenza democratica per eccellenza: gli Stati Uniti.

Guantanamo, infatti, per certi versi nasce insieme allo scoperta degli Usa come potenza continentale. Una base concessa dal governo di Cuba a Washington dopo quella guerra ispano-americana che condannò la Spagna al declino definitivo dei suoi possedimenti coloniali e che fece sorgere una nuova potenza – indiscussa e indiscutibile – all’interno del mondo americano. Talmente indiscutibile che l’America, un tempo intesa come continente, divenne sinonimo di un solo Paese, gli Stati Uniti appunto.

A Cuba e nel mondo è accaduto di tutto da quel lontano 1903, anno in cui il presidente cubano Tomás Estrada Palma ringraziò gli Stati Uniti concedendo in affitto perpetuo quel lembo di terra della sua patria. L’Avana, da capitale di una sorta di protettorato Usa, si è trasformata nella centrale del socialismo sudamericano in lotta contro l’”imperialismo” americano. C’è stata la crisi dei missili, è caduto il Muro di Berlino, l’Unione Sovietica si è dissolta e anche Cuba ha perduto Fidel Castro e quell’ortodossia che per decenni l’ha contraddistinta. Eppure la base è rimasta: anche a costo “zero” per Washington. Nessuno ha osato davvero toccarla, per evitare una guerra, certo, ma anche con la sensazione che Guantanamo per certi versi era e resta un avamposto di un mondo che non è solo una base navale, ma la fotografia di un sistema politico e di rapporti di forza.

Il campo di prigionia della “guerra al terrore”

La fama di Guantanamo si deve oggi soprattutto alla scelta dell’amministrazione di George W. Bush di utilizzare la base come un campo di prigionia per le persone arrestate dopo l’11 Settembre 2001. Era l’inizio della guerra al terrore. Il Terrore, quello con la T maiuscola, che aveva colpito al cuore gli Stati Uniti e per cui per la prima volta si scatenò un conflitto che non aveva solo l’idea della vendetta, ma anche dell’inizio di una campagna universale contro un nemico invisibile. L’avversario anonimo, quello della porta accanto, quello di cui nessuno più poteva fidarsi. Un nemico nuovo e senza uno Stato che si potesse combattere. Il suo centro era una organizzazione votata al terrorismo di matrice islamista. E per contrastare questo avversario, il governo aveva bisogno di un luogo in cui il prigioniero andava condotto per confessare e espiare la sua pena: con un metodo e in luogo che non doveva essere solo un monito per gli altri adepto ad Al Qaeda e alle organizzazioni del terrore, ma anche come come garanzia verso l’opinione pubblica dell’azione delle forze Usa.

Dal 2002, esattamente venti anni fa, inizia così la nuova terribile vita di Guantanamo. Non più solo una base navale statunitense a Cuba, ma una prigione per i detenuti più pericolosi – o presunti tale – di questa guerra contro il terrorismo islamico. All’inizio tutto ruotava intorno a “Camp X-Ray”, chiuso dopo appena tre mesi”, e oggi tutto inserito all’interno del sistema di “Camp Delta” e di altri campi di prigionia.

Nel tempo si sono poi aggiunti altri luoghi resi pubblici solo dalle dichiarazioni di ex detenuti e di ex agenti che lavoravano all’interno del campo: tra tutti “Camp No”, uno dei luoghi più oscuri, collegato a episodi di detenuti poi dichiarati morti; e Penny Lane, il luogo dove Associated Press raccontò che venivano condotti i “combattenti” che potevano essere arruolati come spie.

Torture e privazioni: il “buco nero” degli Stati Uniti

Il governo americano fece subito capire che quello non era un centro di detenzione come gli altri. I primi detenuti, una ventina, arrivarono lì a bordo di un aereo militare e non avevano alcun tipo di diritto paragonabile a quello anche delle peggiori carceri in territorio americano. Da un punto di vista legale iniziarono immediatamente a circolare prima voi poi provvedimenti in cui di fatto Guantanamo era esclusa dalla giurisdizione Usa e che quei detenuti erano prigionieri di guerra che non avevano però possibilità di essere ricondotti sotto la convenzione di Ginevra. Un “buco nero” legale che nel tempo si è arricchito di prigionieri non solo spesso illegalmente catturati (erano gli anni delle “extraordinary renditions” ideate da Donald Rumsfield) ma anche innocenti e riconosciuti come tali solo dopo anni di abusi. In larga parte non vi sono stati nemmeno capi di imputazione o rinvii a giudizio. Violazioni delle più elementari regole processuali furono segnalate già all’inizio della vita di questo campo di prigionia direttamente dall’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ma sono stati soprattutto i testimoni che hanno potuto lasciare la prigione a descrivere quello che accadeva a Guantanamo.

Impossibile elencare in modo esaustivo i metodi descritti dagli ex prigionieri che hanno passato anni nella base senza alcuna accusa. Per anni non avevano neanche diritto a un processo regolare, con l’eliminazione di uno dei diritti più sacri della Costituzione americana come quello dello habeas corpus. Molti detenuti, la maggior parte, per diverso tempo non hanno avuto nemmeno diritto a un rappresentante legale: erano uomini completamente in balia delle guardie carcerarie e dell’intelligence. Oltre a questa totale assenza di diritti processuali, si aggiungeva poi la pessima condizione di vita e i metodi utilizzati per estorcere informazioni ai prigionieri. L’annichilimento delle persone catturate e detenute nel campo era totale.

Chi ha potuto raccontarlo, ha parlato di “waterborading”, la tortura dell’acqua che prevede l’annegamento un attimo prima di rimanere completamente senza respiro, torture psicologiche e fisiche, violenze sessuali, pratiche degradanti, minacce, pestaggi, cambi repentini di temperature, dal caldo bollente al gelo, musica assordante, metodi di persecuzione religiosa. Chi non parlava, i più duri come chi non aveva semplicemente nulla da dire, veniva costretto in celle grandi quanto la propria persona e rimanere lì per giorni. C’è chi veniva costretto a digiuni prolungati, chi ha detto di essere stato drogato, chi torturato con sveglie nel cuore della notte e interrogatori senza fine per giorni. Tanti sono stati privati del sonno. In un rapporto della task force medica che si è occupata della condizione dei prigionieri di Guantanamo si è giunti alla conclusione che la Cia aveva costretto il personale sanitario a fare di tutto per controllare quelle torture, capire in che modo far sopravvivere le persone abusate e torturate, fino ad arrivare all’alimentazione forzata.

Le denunce e il vero male del campo

Per anni queste torture sono state denunciate da giornali, politica, associazioni legali, associazioni per il rispetto dei diritti umani, e organizzazioni internazionali. Molti esponenti di spicco del Pentagono e delle amministrazione statunitensi che si sono succedute nel tempo hanno promesso cambiamenti sensibili nel trattamento dei detenuti. Eppure quel mostro non è mai stato abbandonato e non ha mai interrotto il suo terrificante lavoro. Un campo che era partito con l’idea di essere il luogo in cui gli Stati Uniti avrebbero punito gli autori e i complici degli attentati dell’11 Settembre, e che invece si è trasformata nel simbolo di un Paese che non è riuscito a sfuggire alla logica della vendetta. Non un faro di civiltà in cerca di giustizia, ma un sistema assetato a sua volta di terrore.

Come ha scritto Domenico Quirico su La Stampa, “il peccato originale di Guantanamo e della guerra al terrorismo, è nel fatto che una democrazia non ha saputo trovare una forma di giustizia per punirli senza a sua volta commettere ingiustizie. Senza diventare come loro”. Purtroppo la storia sembra non avere avuto alcun tipo da lezione. L’Afghanistan è stato abbandonato dopo venti anni di guerra. Guantanamo, che doveva essere una sorta di laboratorio di giustizia interna, si è trasformata oggi nell’ultime eredità di una crociata, come era definita dai sostenitori del conflitto più duro, che non ha visto vincitori né vinti.

FONTE: https://it.insideover.com/terrorismo/guantanamo-venti-anni-stati-uniti.html

Green pass nucleare: esce a maggio la Bomba per l’Italia

Fra quattro mesi, in maggio, inizia negli Usa la produzione su larga scala della nuova bomba nucleare B61-12: lo annuncia la U.S. Department of Energy’s National Nuclear Security Administration (L’Amministrazione per la sicurezza nucleare nazionale, NNSA, facente parte del Dipartimento Usa dell’Energia). Man mano che usciranno di fabbrica, le nuove bombe nucleari saranno consegnate alla US Air Force, che le installerà nelle basi in Italia e altri paesi europei al posto delle B61.

La B61-12 è una nuova arma nucleare polivalente che sostituisce tre delle varianti dell’attuale B61 (3, 4 e 7). Ha una testata nucleare con quattro opzioni di potenza, selezionabili a seconda dell’obiettivo da distruggere. Non viene sganciata in verticale come la B61, ma a distanza dall’obiettivo su cui si dirige guidata da un sistema satellitare. Può penetrare nel sottosuolo, esplodendo in profondità per distruggere i bunker dei centri di comando così da «decapitare» il paese nemico in un first strike nucleare. Per tale attacco la US Air Force dispone anche della quarta variante della B61, la B61-11 penetrante, ammodernata nel 2001. La B61-12, conferma la NNSA, può essere lanciata sia dal bombardiere stealth B-2A e dal futuro B-21, sia da caccia a duplice capacità convenzionale e nucleare.

Tra questi vi sono gli F-16C/D statunitensi schierati ad Aviano e i Tornado italiani PA-200 schierati a Ghedi. Ancora più idonei all’attacco nucleare con le B61-12 sono gli F-35A, già operativi anche nell’Aeronautica italiana. La NNSA comunica che «tutta la produzione necessaria di B61-12» sarà completata nell’anno fiscale 2026. Il programma prevede la costruzione di 500 bombe, con un costo di circa 10 miliardi di dollari (per cui ciascuna viene a costare il doppio di quanto costerebbe se fosse costruita interamente in oro). Il loro numero effettivo resta però segreto, come resta in gran parte segreta la loro dislocazione geografica.

Essa costituisce il fattore determinante della capacità offensiva delle bombe nucleari B61-12. Se fossero dislocate tutte in territorio statunitense, pronte ad essere trasportate con i bombardieri strategici, ciò non costituirebbe una sostanziale modifica degli attuali assetti strategici. Le B61-12 saranno invece dislocate in altri paesi a ridosso soprattutto della Russia, pronte ad essere trasportate e lanciate con gli F-35 e altri caccia.

Le basi di Aviano e Ghedi sono state ristrutturate per accogliere i caccia F-35A armati delle nuove bombe nucleari. A Ghedi possono essere schierati 30 caccia italiani F-35A, pronti all’attacco sotto comando Usa con 60 bombe nucleari B61-12. Non è escluso che esse vengano dislocate anche in altre basi sul territorio italiano. Non è escluso che, oltre ad essere dislocate in Germania, Belgio e Olanda, siano schierate anche in Polonia, le cui forze aeree partecipano da anni alle esercitazioni Nato di guerra nucleare, e in altri paesi dell’Est. I caccia Nato dislocati nelle repubbliche baltiche, a ridosso della Russia, possono essere anch’essi armati delle B61-12. Non escluso che le nuove bombe nucleari possano essere schierate anche in Asia e Medioriente contro Cina e Iran.

Nonostante siano classificate come «armi nucleari non-strategiche», le B61-12, avvicinate agli obiettivi, hanno capacità offensive analoghe a quelle delle armi strategiche (come le testate nucleari dei missili balistici intercontinentali). Sono quindi armi destabilizzanti, che provocheranno una reazione a catena accelerando la corsa agli armamenti nucleari.

Le 5 potenze nucleari membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito – affermano, in una dichiarazione congiunta (3 gennaio), che «una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta» e che «rimaniamo impegnati a portare avanti negoziati in buona fede su misure efficaci relative alla cessazione della corsa agli armamenti nucleari e al disarmo nucleare». Si impegnino allora gli Usa a non schierare in altri paesi, ancora meglio a non produrre, le nuove bombe nucleari B61-12.

FONTE: https://www.voltairenet.org/article215281.html

POLLI, GALLI E PENNIVENDOLI ASSORTITI

Bruno Sacchini – 9 01 2022

Prendete ad esempio lo svirologo Massimo Galli che, fatte tre dosi, si becca il Covid e va in televisione a confessare che, per guarirsi, ha dovuto fare la monoclonale.

Id est cura alternativa, domiciliare o meno che sia, che altroché incularina e vigile attesa.

Ora, mi scusi lui e tutti i livorosi che i novax li metterebbero sui vagoni piombati: ma questa monoclonale, Galli, non poteva farla senza vaccinarsi prima e rompere i pistoni per due anni e oltre sulle virtù taumaturgiche di Pfizer?

Non si rende conto d’aver fatto così la figura dell’imbonitore, oltretutto da strapazzo?

Visto fra l’altro che con lo stesso rimedio (quando neanche c’era il vaccino) Zingaretti, Johnson, Berlusconi, Trump ecc. dal Covid son venuti fuori senza problemi.

Perché loro sì e noi no?

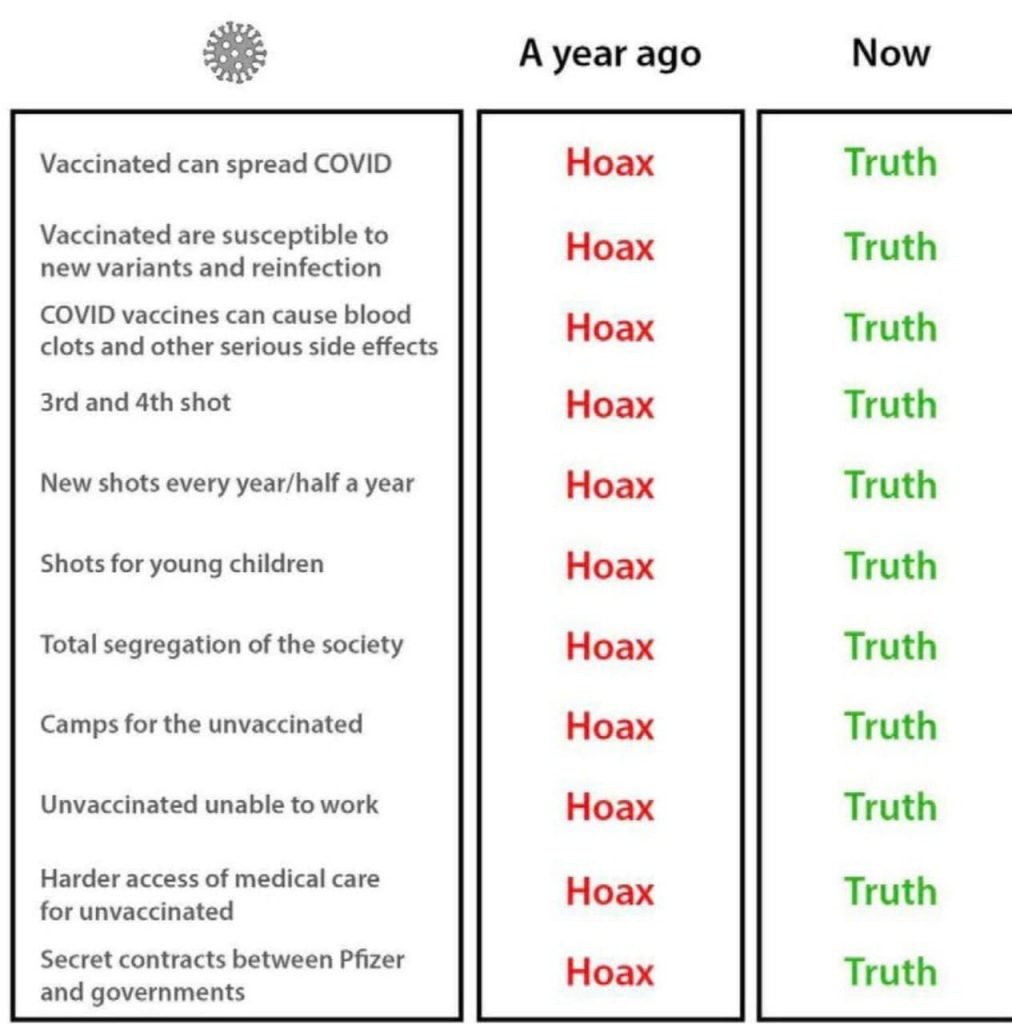

Ma a parte questo smagliante esempio di sanità di serie A, B e C, perché tanto accanimento su obbligo vaccinale e green caxx visto che l’esplosione di omicron ha dimostrato, statisticamente e scientificamente, che doppia e tripla dose non bastano?

Contraddicendo fra l’altro la nostra costituzionale libertà terapeutica indipendentemente dal Ministro della Disperazione bergamasca Roberto Speranza.

A tutto questo c’è un’unica spiegazione: che Mario Draghi, in quanto socio della Goldman Sachs a sua volta legata alla Big Pharma di Bill Gates, ha dovuto obbedire agli ordini di quest’ultimo che i suoi vaccini deve spacciarli costi quel che costi.

Tanto paghiamo noi, non lui.

C’è un altro dato a riprova di quel che dico: nessuno dei polli, galli o pennivendoli dei salotti RAI e Mediaset ha il coraggio di chiedersi dov’è finito Novovax.

Cioè quel vaccino a struttura consolidata, molto più sicuro di Pfizer, Moderna, Johnson eccetera, già sdoganato in Europa e in Italia, che il governo Draghi non solo non ha acquistato, ma neanche ordinato.

Sparito nel nulla, al contrario della pillola Pfizer che il feldmaresciallo Figliuolo ha già distribuito in tutti i suoi punti vendita: perché Alpino vuol dire fiducia!

Non è per caso (siccome a pensar male in genere ci si prende, salvo andare poi all’inferno) che, siccome Novovax è prodotto da una concorrente della Pfizer, allora nisba assieme a quei no vax che aspettavano solo lui, Novovax, per vaccinarsi?

Infine il postscriptum definitivo, giusto per garantirci il nostro scranno all’Inferno.

In questi ultimi tempi la Pfizer, cioè godless Bill Gates, ha acquistato, per la ridicola cifra di 10 miliardi di dollari, Thrilium Therapeutics e Arena Pharmaceuticals, due aziende farmaceutiche specializzate nella ricerca e cura di malattie cardiovascolari.

Che c’entra?, direte voi.

Invece c’entra, perché si tratta proprio di quelle malattie che Big Pharma sapeva sarebbero nate da un siero sperimentale quale appunto Pfizer e compagni.

Così il nostro genio del male ha pensato di portarsi avanti comprando aziende produttrici di quelle affezioni che, esplodendo negli anni, avrebbero ulteriormente moltiplicato i suoi di lui, Bill Gates, profitti.

Perché altrimenti Marione Draghi avrebbe ancor di più stretto il cappio attorno al collo dei no vax vietandogli perfino di andare a lavarsi i capelli dal barbiere?

Visto che tutto torna?

Arrivederci dunque in Inferno, girone complottisti e paranoici assortiti.

Bruno Sacchini 9 01 2022

FONTE: https://www.facebook.com/100007822153136/posts/3046510595619649/

ARTE MUSICA TEATRO CINEMA

Guarda in alto, non solo la cometa

di Massimo De Angelis

Don’t look up è un film interessante per diversi motivi. Il principale, secondo Massimo De Angelis, ha a che fare con il possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza di questo cambiamento, ma anche di fare di questa comunicazione uno strumento di azione comune e collettiva. Non basta cominciare a guardare in alto per vedere la cometa in picchiata sulla Terra (il cambiamento climatico più della pandemia), c’è da riconoscere e sovvertire in basso l’ordine gerarchico della società nella quale il profitto viene prima di tutto.

Don’t look up è un film interessante per diversi motivi. Il principale, secondo Massimo De Angelis, ha a che fare con il possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza di questo cambiamento, ma anche di fare di questa comunicazione uno strumento di azione comune e collettiva. Non basta cominciare a guardare in alto per vedere la cometa in picchiata sulla Terra (il cambiamento climatico più della pandemia), c’è da riconoscere e sovvertire in basso l’ordine gerarchico della società nella quale il profitto viene prima di tutto.

****

Il film Don’t look up è come uno specchio che riflette la coscienza del mondo, uno specchio che ci mostra attraverso quali meccanismi perversi sia possibile che la potenza collettiva accumulata in trecento anni di sviluppo economico si trasformi in impotenza collettiva nella salvaguardia della riproduzione sociale a fronte di una grave minaccia. E questo non per mancanza di conoscenza o tecnologia, ma semplicemente per il modo in cui il nostro mondo è organizzato.

Nel film, la questione della riproduzione sociale è posta dalla minaccia di una cometa gigantesca destinata a colpire la terra, con conseguenze catastrofiche per tutta la vita sul pianeta. Non credo siano concepibili emergenze più gravi della minaccia imminente dell’estinzione di massa (lontana poco più di sei mesi), e sebbene nelle intenzioni del regista il film voglia evocare altre reali minacce alla riproduzione sociale, a cominciare dal cambio climatico, quest’ultima non si presenta ai nostri occhi con lo stesso grado e intensità di catastrofismo di una gigantesca cometa che colpisce il nostro pianeta.

Nel peggiore dei casi del cambio climatico, un aumento di 4 o 6 gradi gradi della temperatura entro la fine del secolo seminerà tanta morte e distruzione di comunità umane e animali con intensità mai viste prima, ma non porterà all’estinzione di massa di tutta la vita del pianeta. Allo stesso modo, la pandemia al limite può fare milioni, decine di milioni e chissà magari anche centinaia di milioni di morti umane, ma non può distruggere tutta l’umanità e tutti gli ecosistemi nei quali essa vive (a questo ci ha pensato il capitalismo che ha creato le condizioni per la trasmissione zoonotica del virus). Questo per dire che la scelta dell’evento limite attorno al quale costruire la narrazione del film è stata una scelta accurata per dare una risposta alla domanda: come si comporta un sistema sociale costruito a piramide attorno al comando capitalistico nei confronti dell’emergenza più catastrofica immaginabile per la riproduzione sociale? E se per tale catastrofe è concepibile e plausibile che la società non sia in grado di mobilitarsi efficacemente, immaginiamoci con catastrofi “minori” rispetto a questa quali il cambio climatico o una pandemia che sono sciocchezze a confronto.

Una chiave di lettura del film la si ottiene attraverso il concetto di “differenza che fa la differenza” di Gregory Bateson. La differenza che fa la differenza è l’informazione che deve essere comunicata attraverso diversi nodi di un circuito affinché un’operazione possa essere portata a compimento realizzando così la sua finalità. Per Bateson questa idea dimostra come la soggettività – quella che lui chiama mente – non è concentrata nel cervello, ma diffusa appunto tra diversi elementi di un circuito produttivo.

Bateson fa un esempio molto semplice. Si prenda un boscaiolo, con tanto di scure, intento a tagliare un albero. Questo processo produttivo si attua attraverso un circuito, gli elementi dei quali sono costituiti dal manico della scure, la sua lama, il taglio nel tronco fatto dalla scure e l’albero. Mentre la scure si muove sotto il controllo del boscaiolo, progressivamente cambia la forma del taglio nel tronco dell’albero. In ogni momento, la dimensione e la forma del taglio avrà un effetto sulla decisione del boscaiolo su come oscillare la scure la prossima volta che si abbatte sull’albero. Ma questo significa che la “notizia” della differenza che fa la differenza viaggia attraverso il circuito produttivo del sistema “boscaiolo-albero” prendendo via via la forma di differenze particolari e specifiche. Il cambiamento nella forma del taglio è ricevuto come informazione della differenza dalla retina del boscaiolo, e cambiamenti nella retina portano l’informazione della differenza che fa la differenza al sistema nervoso centrale, che a sua volta passa l’informazione ai muscoli, questi ultimi al manico della scure che viene inclinato in un certo angolo che a suo modo “informa” la lama che viene mossa in un angolo specifico, la quale lama infine, abbattendosi sul tronco, cambia forma e dimensione del taglio a seconda della grana e dalla densità strutturale dell’albero. Per Bateson, ogni elemento coinvolto nella diffusione dell’informazione attraverso una particolare differenza è parte di quello che costituisce la mente che distingue la differenza. Ora, nel semplice sistema boscaiolo-albero, abbiamo in linea di principio due finalità messe in un chiaro ordine gerarchico, la finalità del boscaiolo (l’abbattimento dell’albero) e quella dell’albero (la cui finalità sarebbe quella di preservarsi). I rapporti di potere tra boscaiolo e albero fanno in modo che la finalità del primo sia quella dominante (e ci dispiace per l’albero).

Nel film la differenza che fa la differenza è la notizia dell’arrivo della cometa e della sua minaccia per la vita entro sei mesi. La circolazione di questa notizia dovrebbe servire alla mobilitazione della cooperazione sociale orientandola verso uno scopo, una finalità: salvare il mondo, quantomeno trovando il modo di ridurre i danni potenziali della cometa. Invece del sistema boscaiolo-albero dell’esempio di Bateson volto alla finalità dell’abbattimento dell’albero, si dovrebbe instaurare un sistema società umana – cometa volto alla finalità della deviazione del corso della cometa. Una scala e un grado di complessità certamente più grande del sistemino di Bateson, ma non impossibile da concepire. Basterebbe che la notizia dell’arrivo della cometa si materializzi in un ampio circuito di cooperazione sociale, un circuito in grado di mobilitare rapidamente risorse sociali di entità tali (testate nucleari, satelliti, space shuttle etc.) da poter deviare il corso della cometa e salvare la terra. Lo stato, e lo stato statunitense in particolare, è l’unica istituzione sociale che può mobilitare risorse di tale entità e in tempi molto brevi. Il film però racconta come non sia possibile salvare il mondo, e non per ragioni “tecniche”, o di conoscenza, e neanche per via della “natura umana” come spesso si sente proferire da varie forme di cinismo essenzialista, ma per ragioni prettamente sociali, di potere sull’orientamento e le finalità della cooperazione sociale in vari ambiti. Un chiaro esempio è quando la notizia entra nel mondo dei media. La modalità del sistema mediatico, di come la trasmissione e riproduzione di questa notizia sia subordinata all’ordine gerarchico delle finalità all’interno di questo sistema è chiaro. La notizia dell’imminente distruzione planetaria è posizionata orizzontalmente con lo spettacolo del gossip. Inoltre, la forma comunicativa deve rendere le cose più leggere e divertenti, come “rendere più dolce la medicina”, rendendo quindi la comunicazione con la finalità della mobilitazione meno efficace, poiché questo modo comunicativo tende a sottovalutare e minimizzare, e quindi a tranquillizzare. Tranquillizzare la moltitudine significa indurla a tornare ad occuparsi della quotidiana normalità della sopravvivenza, nonostante si abbia la conoscenza di un’imminente apocalisse. Ci identifichiamo quindi facilmente con la frustrazione espressa in modo diverso dai corpi di Kate Dibiasky e Randall Mindy, i due astronomi interpretati magistralmente da Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence.

L’esempio più illuminante è quando i due astronomi si rapportano con il sistema stato, ai suoi più alti livelli della presidenza, uno Stato che presto nel film si mostrerà nella sua caratteristica più generale, quella di Capitale-Stato. Al contrario del boscaiolo nell’esempio di Bateson, la finalità dello Stato non è chiara e univoca. Quando i due astronomi entrano alla Casa Bianca per comunicare la grave notizia nella speranza di un’azione immediata e urgente, si trovano nel mezzo di una serie diversa di ordini gerarchici che subordinano la finalità dell’azione urgente per la salvaguardia del pianeta ad altre finalità. In senso generale, questo ordine gerarchico delle finalità subordina i bisogni della riproduzione sociale e della vita ad altre finalità. Proprio per questo esso è nel film la concausa della distruzione planetaria, poiché è un ordine gerarchico che immobilizza l’azione, o la rende vacua.

Vediamo alcune finalità dello Stato che via via vengono nel film a dominare o ad articolarsi alla finalità di salvare il mondo. In primo luogo, lo Stato si mostra asservito alla finalità della propria clientela quando i protagonisti sono fatti aspettare per delle ore perché ovviamente una festa di compleanno nell’entourage del presidente è più importante della notizia di una possibile catastrofe planetaria. Va beh, uno qui può anche dire che un altro presidente con un’altra sensibilità avrebbe fatto migliori public relations. In un successivo momento però, salvare il mondo viene subordinato alla riproduzione politica del presidente. Ci sono infatti le elezioni del midterm e Madam the president è invischiata in uno scandalo che richiede tutta la sua attenzione, quindi per l’amministrazione è meglio sedersi sulla notizia e valutare. Successivamente, quando anche le league universities confermano la gravità della situazione e i media hanno incominciato a pubblicizzare la notizia della cometa, l’ufficio della presidente percepisce l’occasione di allineare le due finalità, quella di salvare il pianeta e quello di rivitalizzare il proprio indice di gradimento, con la pianificazione di un’azione magistrale (missili e compagnia bella diretti alla cometa) guidata simbolicamente da un eroe (quando tecnicamente non c’era bisogno di nessun eroe) che serva a riprodurre i vecchi valori dell’individualismo e del razzismo. Un uomo di altri tempi appunto. Ma anche questo accoppiamento strutturale tra due finalità (quello della riproduzione sociale e della riproduzione politica della presidente) viene frantumato quando si instaura il vero comando del capitale con il suo ordine gerarchico: il profitto prima di tutto. E la cometa rappresenta appunto una grande opportunità di profitto, grazie all’intervento (ahimè) del visionario imprenditore che non può resistere alla tentazione di legare le sorti del pianeta al mito di una tecnologia mai prima sperimentata e immaginata (vi fischiano le orecchie? Il nucleare di quarta generazione? Geo-ingegneria contro il cambio climatico?) e allo stesso tempo salvifica e arricchente (quella che nella nostra vera vita ci tocca in sorte come green technology che a detta dei potenti ci salverà dal cambiamento climatico e promuove allo stesso tempo la crescita economica). E così, la cometa da minaccia si trasforma magicamente in opportunità, venendo narrata come miniera vagante dalla quale estrarre minerali di gran valore monetario e per mezzo della quale si fantastica la soluzione di tutti i problemi sociali del mondo – quante volte lo abbiamo sentito nel corso della storia del capitalismo – e addirittura si immagina un destino intergalattico dell’umanità (e quanta accumulazione di capitale e ingiustizie ambientali e sociali ci dovremo sorbire prima di arrivare a quel punto?). È questa una fantasia proveniente direttamente dalla razionalità del capitale, una fantasia che mobilita un potere reale, perché perseguita da soggetti come Peter Isherwell, nel film il miliardario titolare di una multinazionale tecnologica che ha nel suo libro paga anche la Presidente. Una fantasia che si impone nell’ordine gerarchico delle finalità e che subordina fino al punto di annientarla la riproduzione sociale (e della vita). Alla fine, il sogno intergalattico del capitalista si avvera, ma non proprio come anticipato nella sua fantasia, ma come piano B di fuga dell’1 per cento dalla terra in rovina.

Don’t look up ha tante sfaccettature che meritano di essere evidenziate. A me ha interessato mettere in rilievo l’immagine che ci riflette del possibile destino dei nostri sforzi di cambiare il mondo e di comunicare l’urgenza e la necessità di questo cambiamento, e di fare di questa comunicazione strumento di mobilitazione comune e collettiva. Un destino gramo che si produce proprio nel momento della circolazione della differenza che fa la differenza, del suo passaggio da soggetti che abitano un mondo dove non ci sono “ma” alla priorità della riproduzione della vita nel suo complesso, a un mondo dove non ci sono “ma” alla riproduzione del capitale e del potere. Finché non troviamo un modo per rompere questo impasse tra le due riproduzioni, e a sovvertire l’ordine gerarchico delle finalità, il nostro gramo destino è, asintoticamente parlando, quello illustrato dal film. E se questo dovrà essere, speriamo solo di vivere gli ultimi momenti in dignità comune, mano nella mano, consapevoli almeno di averci provato a cambiare il mondo, come in una scena finale tra i protagonisti del film.

FONTE: https://www.sinistrainrete.info/cultura/21969-massimo-de-angelis-guarda-in-alto-non-solo-la-cometa.html

ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME

Vergognoso silenzio della sinistra sui molestatori stranieri di Capodanno

FONTE: https://www.facebook.com/watch/?v=279482564164279

Draghi: le nostre scelte sono basate sui DATI

Sentendo una tale affermazione, mi viene voglia di ripetere le stesse domande fatte tempo fa a Zaia e rimaste senza risposta:

- dove sta la prova scientifica dell’esistenza del Sars-Cov2?

- dove sta la prova scientifica della sua letalità?

- dove sta la prova scientifica del contagio?

- dove sta la prova scientifica che un sano possa contagiare?

- perchè si usa il test pcr se il CDC stesso ammette che non distingue fra covid e una banale influenza?

- perchè alterate le statistiche, includendo i vaccinati da meno di 14 giorni fra i NON vaccinati?

- perchè rendete impossibile la segnalazione delle reazioni avverse?

- come potete trascurare l‘aumento di mortalità coincidente con l’introduzione dei vaccini?

- ecc. ecc.

Ma loro continuano dire che si basano sulla scienza e sui dati. E i babbei continuano a crederci.

Si sa, la menzogna è il loro pane quotidiano:

Consoliamoci con l’ottimo Silver Nervuti, che cir icorda la definizione che di Draghi aveva fatto il presidente della repubblica Cossiga: “Un vile affarsta”:

VIDEO QUI: https://www.youtube.com/watch?v=StsYZwVTRr0

FONTE: https://www.ingannati.it/2022/01/07/draghi-le-nostre-scelte-sono-basate-sui-dati/

BELPAESE DA SALVARE

La Corte dei Conti blocca il “regalo” dello Stato ai Benetton: cosa è successo

11 Gennaio 2022

Nel marasma pandemico rischia di finire nel dimenticatoio – come per altro sperano i diretti interessati – anche la vicenda Autostrade e Benetton. Dopo la tragedia del Ponte Morandi e tanti proclami, si rischia che gli italiani – e soprattutto i parenti delle vittime – subiscano oltre il danno anche la beffa. Cioè va a finire che i Benetton ci guadagneranno pure. Come ricostruisce Carlo Di Foggia su Il Fatto Quotidiano, “a tre anni e mezzo dal disastro del ponte Morandi di Genova, l’epilogo dello scontro tra il governo e la Atlantia dei Benetton, che controlla Autostrade per l’Italia, sembra scritto. Sono tutti concordi: governo e organismi tecnici, maggioranza parlamentare e pure l’Autorità dei Trasporti. Nessuna revoca della concessione, Aspi passerà dalla holding dei Benetton a un consorzio guidato dalla pubblica Cassa Depositi e Prestiti (coi fondi Blackstone e Macquarie) per 8 miliardi”.

I nuovi azionisti verranno garantiti da tariffe perfino più generose di quelle che hanno reso ricchissima la famiglia veneta. L’unico ostacolo – e quindi speranza – a questo epilogo è oggi la Corte dei Conti. “Il 20 luglio scorso, la Procura del Lazio ha aperto un fascicolo sull’accordo governo-Altantia. L’indagine parte dagli esposti di diversi parlamentari. Al momento è in fase istruttoria, il procuratore Pio Silvestri ha chiesto gli atti ai ministeri (Tesoro e Trasporti): l’obiettivo è verificare se l’accordo sia nell’interesse dello Stato o prefiguri un danno erariale. Per capire come finirà bisognerà però aspettare il parere definitivo della Sezione di controllo, che poco prima di Natale ha provvisoriamente bocciato l’intesa”.

Aspi mette sul piatto 3,4 miliardi di indennizzi in cambio della rinuncia del ministero alla revoca della concessione. “Serve il via libera della Corte dei Conti. Ma la sezione di controllo ha restituito gli atti per carenza documentale e sollevato diverse obiezioni”. La prima è che “l’Accordo transattivo potrebbe palesare criticità in ordine all’equilibrio economico e, quindi, alla sua sostenibilità”, visto che gli atti non dimostrano che nel “costo della transazione (3,4 miliardi) si sia tenuto conto della valorizzazione (in diminuzione) delle quote di Atlantia in Aspi”. Insomma, gli 8 miliardi scontano questa spesa?

Spiega Di Foggia: “Non è chiaro, visto che, scrivono i magistrati, dal testo non si può escludere che sarà ‘la controparte pubblica ad assumere, di fatto, l’onere della transazione’”. Inoltre, “la Corte dei Conti sottolinea che l’accordo non prevede una clausola a tutela di Cdp nel caso Autostrade venga condannata al processo di Genova perdendo il diritto alla concessione. Sarebbe una beffa clamorosa”. L’ultima obiezione della Corte è che “mancano manleve legali per evitare che in futuro Atlantia si rifaccia su Autostrade controllata da Cdp per cause avanzate da terzi”.

FONTE: https://www.ilparagone.it/attualita/autostrade-benetton-corte-dei-conti/

Il provvedimento con il quale il GIP del tribunale di Agrigento, il 20 dicembre 2021, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale ancora pendente a carico della “capitana” Carola Rackete per i reati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina e disobbedienza a nave da guerra era quanto di più prevedibile si potesse immaginare, alla luce del precedente costituito dalla sentenza della Cassazione n. 6626 del 16 gennaio 2020. Pietro Dubolino, presidente emerito di sezione della Corte di Cassazione spiega perché si tratta di decisioni assai opinabili.

1. Con tale pronuncia, adottata su ricorso del pubblico ministero avverso la mancata convalida dell’arresto della stessa “capitana” per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra, consistiti nell’aver speronato, con la nave Sea Watch, di cui era al comando, una motovedetta della Guardia di Finanza – che, come da ordini ricevuti, aveva cercato di impedirle l’attracco al porto di Lampedusa -, era stato affermato che Rackete non dovesse rispondere di tali reati in forza della causa di giustificazione prevista dall’art. 51 cod. pen., avendo essa agito “nell’adempimento di un dovere”

Il dovere era quello derivante dalle Convenzioni internazionali, tra cui in particolare la Convenzione di Amburgo del 1979, recepita in Italia con legge 3 aprile 1989 n. 147 (c.d. “legge del mare”), in base alla quale il comandante di qualsiasi nave ha l’obbligo di prestare soccorso a quanti si trovino in mare in condizioni di pericolo e di condurli nel più vicino “luogo sicuro” (“place of safety”). Quest’ultimo sarebbe stato, secondo la Cassazione, legittimamente individuato da Rackete nel porto di Lampedusa, dovendosi ritenere “non sicuri” tutti i porti della costa libica, dalla quale avevano preso il mare, con l’obiettivo di raggiungere, in un modo o nell’altro, l’Italia, numerosi “migranti” che erano stati poi soccorsi e presi a bordo dalla Sea Watch. Di qui, per conseguenza, la ritenuta operatività della stessa causa di giustificazione anche con riguardo ai reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di disobbedienza a nave da guerra, commessi nell’ambito della medesima vicenda, e per i quali Rackete era stata denunciata a piede libero.

Il provvedimento di archiviazione, come pure, a suo tempo, la citata sentenza della Cassazione, sono stati accolti, com’è noto, con entusiastico favore dalla vasta galassia dei partiti, organi di informazione, associazioni, movimenti, e così via, pregiudizialmente favorevoli all’immigrazione incontrollata. Per essi è fuori discussione l’equazione “dovere di soccorso = dovere di accoglienza”, su cui si basano, nell’essenziale, le pronunce giudiziarie in discorso, e in forza della quale si ha buon gioco nel sostenere che escludere il secondo dei detti doveri significa anche contravvenire al primo. A rischio di apparire presuntuosi, va detto chiaro e forte che quell’equazione non ha, in realtà, il minimo fondamento giuridico. Vediamo perché.

2. Il dovere di soccorso, la cui assolutezza e inderogabilità non conosce eccezioni, è stato stabilito dalla c.d “legge del mare” a tutela non dei “migranti” ma di quanti, trovandosi in mare per una qualsiasi ragione, corrano pericolo per la loro vita o la loro incolumità personale. Ciò comporta che per “luogo sicuro” nel quale il soccorritore ha poi l’obbligo di condurre le persone tratte in salvo deve intendersi non quello in cui le stesse, se e in quanto qualificabili come “migranti”, abbiano la garanzia che possano essere presentate ed esaminate eventuali richieste di asilo o di protezione internazionale, ma soltanto quello nel quale, come espressamente stabilito nelle linee guida elaborate nel 2004 dall’IMO-International maritime organization, “le operazioni di soccorso si considerano concluse, e dove: la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale”.

Questo non significa, naturalmente, che sia destinata a rimanere necessariamente ignorata l’esigenza di assicurare, per quanto possibile, alle persone soccorse che siano anche “migranti”, la possibilità di presentare richieste di asilo o di protezione internazionale. Significa soltanto che di essa non può e non deve darsi carico il comandante della nave soccorritrice, il quale deve invece, di regola, attenersi all’indicazione del “luogo sicuro” che, sempre secondo le “linee guida” dell’ IMO, deve essergli fornita dal governo o da altra autorità dello Stato responsabile della zona SAR in cui è avvenuto il recupero. A darsene carico – su eventuale segnalazione dello stesso comandante – dovrebbe essere invece la competente autorità dello Stato di bandiera della nave soccorritrice, dal momento che quest’ultima è da considerare, a tutti gli effetti, come territorio del medesimo Stato.

Essa e solo essa, quindi, avrebbe titolo per fornire al comandante le opportune istruzioni sul come gestire la situazione dei “migranti”. Come pure è la stessa autorità quella che dovrebbe assumersi il compito e la responsabilità di autorizzare il comandante a non attenersi all’indicazione del “luogo sicuro” fornita dallo Stato responsabile della zona SAR – che nella specie era la Libia – quando ritenga che manchi, in realtà, taluna delle condizioni previste dalle citate Linee guida IMO, impartendogli, anche in questa ipotesi, le opportune istruzioni. Nell’uno e nell’altro caso, fra tali istruzioni potrebbe anche esservi quella di dirigersi verso un porto di uno Stato diverso, a condizione però di aver preventivamente chiesto ed ottenuto – senza poterlo pretendere – il consenso dello Stato medesimo.

Alla stregua di tali considerazioni, deve dunque escludersi che i comandanti delle navi ONG, come pure di qualsiasi altra nave che effettui il soccorso di quanti versino, trovandosi in mare, in condizioni di pericolo (migranti o non migranti che essi siano), abbiano poi titolo per disattendere, di loro iniziativa, l’indicazione del porto che, come “luogo sicuro”, a essi sia stata fornita dalla competente autorità dello Stato responsabile della zona SAR in cui è avvenuto il recupero. Meno che mai può ammettersi che abbiano titolo per individuare essi stessi il diverso porto verso il quale dirigersi per poi pretendere di farvi sbarcare le persone soccorse.

3. D’altra parte, non può neppure dirsi che, a far ritenere giudizialmente accertato il fatto che siano “non sicuri” tutti i porti della Libia, ivi compreso quello di Tripoli, che pur risulta aperto al normale traffico di merci e passeggeri, siano sufficienti le pubbliche denunce delle stesse ONG che si dedicano stabilmente alla raccolta dei “migranti” provenienti dalle coste libiche, e neppure quelle di altri organismi, compreso lo stesso Commissariato dell’ONU per la tutela dei rifugiati (UNHCR), dalle quali tutte risulterebbe che i “migranti”, giunti in Libia da altri paesi nella speranza di poter poi raggiungere, via mare, l’Italia o altri paesi europei, sarebbero sottoposti a sistematiche e gravi violazioni dei più elementari diritti umani. Anche a fronte di tali denunce, infatti, siccome non dirette specificamente all’autorità giudiziaria, quest’ultima sarebbe tenuta, secondo le regole generali, a indicare, con apposita motivazione, le specifiche ragioni non solo della loro attendibilità in generale, ma anche della loro ritenuta idoneità a costituire prova della effettiva sussistenza della dedotta causa di giustificazione del reato per cui si procede, con riferimento a tutte le proprie e peculiari circostanze del caso concreto.

Tanto più sarebbe stata necessaria una tale motivazione (che risulta, invece, del tutto mancante), in quanto, a far sorgere almeno un qualche ragionevole dubbio circa la fondatezza delle denunce in questione, se non altro sotto il profilo della estensione delle situazioni in esse descritte a tutti indistintamente i “migranti” che si trovino in qualsiasi parte del territorio libico, dovrebbe essere, tra l’altro, il fatto che il governo italiano, da parte sua, con il sostegno di una maggioranza che comprende anche partiti notoriamente assai propensi all’accoglienza senza limiti dei “migranti”, oltre che con l’avallo dell’Unione europea, finanzia ed assiste ufficialmente la Guardia costiera libica perché si dia carico di intercettare e ricondurre sulle coste della Libia i “migranti” che da esse si siano messi in mare per raggiungere l’Italia.

Qualche altro dubbio, inoltre, sarebbe potuto sorgere ricordando il caso della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 23 febbraio 2012, Hirsi c. Italia, con la quale l’Italia venne ritenuta responsabile di un illegittimo respingimento collettivo verso la Libia di “migranti” intercettati nel Mediterraneo per la sola ed esclusiva ragione (peraltro assai discutibile) che tale respingimento sarebbe stato assimilabile a una “espulsione collettiva”, come tale vietata dall’art. 4 del protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo: non, quindi, perché vi fosse stata violazione della “legge del mare” a cagione del carattere “non sicuro” dei porti libici verso i quali il respingimento era stato effettuato. L’eventuale sussistenza di tale carattere “non sicuro”, poiché implica la negazione dei più elementari diritti umani tra i quali, con ogni evidenza, anche quello di libera comunicazione con il resto del mondo, difficilmente sarebbe stata compatibile con il fatto, risultante dalla stessa sentenza della Corte europea, che proprio dalla Libia, dove erano stati respinti, i “migranti” avevano avuto modo di promuovere, con la necessaria assistenza di legali da loro nominati, l’azione giudiziaria contro l’Italia.

4. Last but not least, vi è infine da dire che, anche ad ammettere che i “migranti” raccolti dalle navi delle ONG al largo delle coste libiche non potessero essere riportati al luogo di partenza, perché da ritenere “non sicuro”, ma dovessero essere condotti verso un porto italiano, ciò non potrebbe in alcun modo valere ad escludere la configurabilità, a carico delle stesse ONG, del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, quale previsto dall’art. 12 commi 1, 2 e 3 del D.L.vo n. 286/1998. Tale reato è da ritenere sussistente ogni qual volta risulti – come, di fatto, risulta, in modo assolutamente pacifico, nella gran parte dei casi -, che la raccolta dei “migranti” in situazione di pericolo non sia frutto di un occasionale incontro, ma di una programmata attività concepita proprio in funzione di un supporto da fornire all’immigrazione clandestina, consistente nel pubblicizzato stazionamento delle navi in prossimità dei luoghi di partenza dei “migranti” a bordo di imbarcazioni di fortuna, in modo che sia loro garantita la sicurezza di essere tratti in salvo non appena vengano a trovarsi, come già previsto, in pericolo di naufragio.

A questo punto la punibilità delle ONG a titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non deriverebbe certo – come pretestuosamente si vorrebbe far credere nella “vulgata” immigrazionista – dall’avvenuto salvataggio delle persone in pericolo, essendo questo sempre e comunque doveroso e pertanto insuscettibile di sanzione. Esso deriverebbe dal fatto che in detto pericolo quelle persone mai si sarebbero trovate se non fossero state indotte ad affrontarlo proprio contando sulla presenza delle navi già predisposte per il soccorso. Questa presenza viene quindi a costituire un determinante contributo consapevolmente offerto dalle ONG agli organizzatori dei “viaggi della speranza”, tale da poterle far ritenere concorrenti con costoro, noti o ignoti che siano, nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: senza quel contributo, essi non si sarebbero indotti a commetterlo, ovvero lo avrebbero fatto procurando la disponibilità di mezzi almeno potenzialmente idonei a compiere la traversata del mare.

Ciò, del resto, corrisponde puntualmente a quanto in gran parte risulta già avvenuto nel breve lasso di tempo in cui l’attività delle ONG è stata fortemente ostacolata, pur se non del tutto impedita, per effetto della scelta politica adottata dal Governo dell’epoca, in coincidenza della quale si registrò, di fatto, un drastico calo tanto degli afflussi di “migranti” via mare quanto delle perdite di vite umane, a essi correlate.

È il caso di precisare che quanto appena detto sul possibile concorso delle ONG nel reato in discorso vale indipendentemente dalla dimostrata esistenza o meno di un previo accordo tra le stesse ONG e quelli che abbiamo definito come organizzatori dei “viaggi della speranza”. Per costante e indiscussa giurisprudenza, il concorso di più persone in un medesimo reato, quale previsto dall’art. 110 cod. pen., non richiede la prova che tutti i concorrenti abbiano preventivamente raggiunto tra loro la comune decisione di commettere il fatto, essendo invece sufficiente un qualsiasi contributo anche unilateralmente prestato che valga a rafforzare l’altrui proposito criminoso, senza alcuna necessità di “un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in un intervento di carattere estemporaneo sopravvenuto a sostegno dell’azione altrui, ancora in corso quand’anche iniziata all’insaputa del correo” (così, fra le altre, Cass. I, 28 gennaio – 3 giugno 1998 n. 6489).

Se così è, l’incriminazione delle ONG per concorso nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina avrebbe dovuto costituire quasi una regola, non invece, come è avvenuto, una eccezione (poi seguita, peraltro, per quanto è dato sapere, da un nulla di fatto); e ciò avrebbe dovuto comportare anche la sistematica applicazione, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., del sequestro preventivo dei mezzi navali adoperati per commettere il reato, in vista della confisca obbligatoria di tali mezzi, quale prevista, in caso di condanna o anche di applicazione della pena su richiesta dall’art.12 co. 4 ter del D.L.vo n. 286/1998; applicazione che normalmente viene disposta in tutti i procedimenti relativi agli altri, numerosi reati per i quali la legge prevede analoghi obblighi di confisca ,ma che, per misteriose ragioni, nei rari processi intentati a carico di ONG non risulta essere stata mai disposta.

5. In conclusione si può affermare non solo che la causa di giustificazione dei reati per i quali si è proceduto a carico di Carola Rackete è del tutto insussistente, ma anche che, in ossequio alla legge vigente e alla luce di elementari principi di diritto, in tutte le numerose volte in cui la condotta delle ONG aveva assunto le caratteristiche sopra descritte, si sarebbe dovuto dar luogo a una loro incriminazione per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, e alla conseguente applicazione del sequestro preventivo a fine di confisca dei mezzi navali da esse adoperati

Con il che si sarebbe pressoché azzerato tanto l’afflusso di “migranti” irregolari provenienti dal nord Africa – in grandissima parte, com’è noto, non aventi titolo alcuno alla protezione internazionale -, quanto il numero di coloro che hanno trovato la morte nel tentativo di compiere la traversata del mare. Perché ciò non è avvenuto e non sembra nemmeno ragionevolmente prevedibile che possa avvenire?

Pietro Dubolino

FONTE: https://www.centrostudilivatino.it/caso-rackete-tra-cause-di-giustificazione-che-non-esistono-e-leggi-e-che-esistono-e-non-sono-applicate/

CONFLITTI GEOPOLITICI

Perché la Somalia rischia di diventare l’Afghanistan d’Africa

Friedrich Hegel sosteneva che l’unico insegnamento tangibile della storia è che gli uomini dalla storia non hanno mai imparato nulla. Un aforisma su cui riflettere, una lezione fatalista o un cinico risultato di un’equazione applicabile ad ogni epoca e luogo? Per provare a rispondere occorre riportare lo sguardo sull’ultimo grande evento storico che ha catalizzato l’attenzione globale: la presa dell’Afghanistan da parte dei talebani.

Lo choc della riconquista talebana

15 agosto 2021, da giorni circolano notizie di un plausibile arrivo dei talebani a Kabul in concomitanza con il ritiro dei soldati americani. Le voci e le supposizioni, con il passare delle ore, mutano in certezze, i ribelli entrano nella capitale e da quel momento i fatti sono drammaticamente noti: la richiesta disperata dei visti da parte della popolazione, le bandiere bianche con impressi i versi coranici sventolanti sui pickup degli islamisti, le raffiche di kalashnikov per le vie cittadine, l’assalto procelloso del popolo afghano all’aeroporto della capitale, la canea dei cittadini in fuga, l’indignazione globale e il rodìo corale del rimorso sociale. Giorni storici di dirette televisive ed editoriali, di comparazioni ed equiparazioni, di Saigon come Kabul, e di un corale “mai più!”.

Ma il dramma afghano poco a poco è divenuto più silenzioso, lontano, e troppo velocemente ha iniziato ad essere relegato a una cronaca scritta al tempo passato mentre la massima del filosofo tedesco, da brusio lontano e accademico, ha ricominciato a echeggiare, sempre più forte e ammonitrice. A soli quattro mesi da quei drammatici momenti di agosto sta per ripresentarsi infatti un analogo “caso Afghanistan”. Un contingente internazionale che si ritira, un gruppo jihadista che avanza e una popolazione, condannata da anni a un neghittoso oblio mediatico, che rischia di venire travolta dal totalitarismo teologico delle bandiere nere. Dove? In Somalia.

Il ritiro dell’Unione africana

Quattordici anni esatti dopo essere stata schierata per combattere l’insurrezione islamista di Al-Shabaab, la missione dell’Unione Africana in Somalia (Amisom) è arrivata a scadenza di mandato. Il 31 dicembre, come da calendario, il mandato della missione è terminato, l’Onu ha prorogato l’impegno dei caschi verdi per soli altri 3 mesi e le possibilità che possa esserci un ulteriore rinnovo a fine marzo sono molto esigue. Parallelamente, le forze di sicurezza somale, che dovrebbero prendere il testimone lasciato dalla missione Amisom, non sono assolutamente in grado di sostituire in modo efficiente ed operativo le truppe del contingente di peacekeeping, le milizie qaediste, negli ultimi mesi, hanno mostrato di aver rafforzato e perfezionato le proprie tattiche militari e la Somalia, che sta affrontando una burrascosa crisi politica, rischia quindi, in termini molto concreti, di essere un nuovo Afghanistan ma di terra d’Africa.

Il ruolo che ha avuto, all’inizio del suo mandato, la missione di interposizione dell’Unione Africana è stato cruciale per la flebile stabilizzazione dell’ex colonia italiana. Nei primi anni del loro intervento i caschi verdi hanno infatti respinto le forze islamiste dai principali centri abitati, hanno permesso una timida ripresa della nazione, un ritorno delle rappresentanze diplomatiche internazionali sul suolo somalo, e hanno contribuito alla formazione di un sistema politico locale oltre che alla ricostruzione di infrastrutture e servizi basici.

Ma dai successi iniziali si è passati poi a un’impasse militare e politica. Critiche e scandali hanno iniziato a travolgere il contingente dei caschi verdi, la sigla jihadista non solo non è stata sconfitta ma in alcune aree è riuscita a riorganizzarsi e passare al contrattacco e l’obiettivo iniziale dell’Amisom, ovvero portare a una completa stabilizzazione della Somalia, è stato raggiunto solo in parte. Un lavoro importante, certo, ma ben al di sotto delle aspettative.

Alla luce di tutto questo, dopo quasi cinque lustri di missione, i principali donatori internazionali hanno iniziato a mostrarsi scettici sul fatto di procedere a un’ulteriore iniezione di capitale per il mantenimento di una missione che ha evidenti problematicità. E oggi la paventata chiusura dei rubinetti è l’ostacolo maggiore a un possibile rinnovo del mandato dell’Amisom dopo questi re mesi di proroga. L’Unione Europea, le Nazioni Unite e altri supporters internazionali appaiono infatti dubbiosi riguardo al finanziamento della missione. La prima incognita che li attanaglia riguarda l’effettivo valore che ha ora la missione stessa, dal momento che Amisom, negli ultimi anni, ha smesso di passare all’offensiva ma ha iniziato a svolgere unicamente un ruolo di contenimento e protezione delle aree ritornate sotto controllo del governo di Mogadiscio. La seconda incognita è dettata invece dalla stabilità del governo somalo che sta affrontando da mesi una crisi politica paralizzante che vede l’esecutivo contrapporsi agli stati federali che fanno parte della Somalia, uno scontro che è degenerato in una prova di forza tra il presidente ad interim Mohammed Abdullahi, detto Farmajo, e il primo ministro Mohamed Husein Roble. Una frattura in seno al governo che si teme possa degenerare in uno scontro armato tra fazioni e milizie rivali facenti capo rispettivamente al presidente e al premier.

I limiti della missione

Alla luce di questi due fattori i principali finanziatori continuano a chiedersi quali sarebbero quindi i compiti che l’Amisom dovrebbe perseguire e quali garanzie sull’utilizzo dei fondi possono avere loro, in quanto sovvenzionatori, da parte di un governo diviso, con enormi problemi di corruzione, e permeato da faide ontologiche. Il timore che l’estensione del mandato di Amisom non possa avere alcuna possibilità di portare a termine completamente i suoi scopi aleggia in maniera sempre più prepotente e inoltre, a preoccupare particolarmente i donatori è la paura di un impegno molto importante a livello economico per un’operazione ritenuta claudicante già in partenza.

Ma se da un lato queste analisi sono assolutamente legittime e inopinabili, dall’altro lato però è evidente che un ritiro o una drastica riduzione del contingente militare, qualora avvenisse, avrebbe conseguenze peggiori rispetto al mantenimento, con tutte le sue falle e criticità, della missione dei caschi verdi. In sostanza ci si trova di fronte a uno stallo alla messicana nel Corno d’Africa. Mantenere la missione significa infatti finanziare con enormi quantità di capitale un impegno che, ad oggi, si sa già essere in parte fallace. Ritirare il contingente vuol dire invece delegare all’impreparato esercito somalo e al farraginoso e rissoso governo di Mogadiscio il compito di contrastare il gruppo Al Shabaab che invece, negli ultimi mesi, è tornato a colpire violentemente mostrando una preparazione e una struttura molte ben articolate.

La sigla qaedista, che negli anni ha dimostrato di essere una professionista della resurrezione capace di ricostituirsi e riformulare le sue strategie di guerra anche nei momenti più critici, è tornata infatti all’attacco. Negli ultimi mesi c’è stato un feroce acuirsi delle azioni terroristiche e kamikaze nella capitale e nei principali centri urbani e inoltre i miliziani islamisti hanno preso il controllo di intere regioni dell’entroterra. Al Shabaab, da un punto di vista militare, vanta tra le sue fila oltre 10mila uomini e una colonna specializzata in spionaggio, ma un aspetto estremamente importante è che nelle aree dove esercita il suo potere, la formazione salafita è riuscita a creare, come rivela un indagine dell’International Crisis Group, sistemi statuali e servizi basici molto più efficienti rispetto a quelli messi in opera dal governo centrale. E questo, come già si è verificato in altre aree africane amministrate da gruppi appartenenti all’internazionalismo jihadista, ha spinto parte della popolazione ad appoggiare le bandiere nere e la loro politica.

Quale soluzione allora? È evidente che l’impegno e il ruolo di Amisom, che come obiettivo ha quello di portare a una stabilizzazione del Paese, devono essere riformulati. Inoltre devono essere date sicurezze concrete ai finanziatori e la politica somala deve ricucire le falle che stanno facendo marcescire lo sviluppo democratico della nazione. Ma, nonostante tutte le legittime e comprensibili preoccupazioni, la continuazione di Amisom è ad oggi l’unico strumento che può evitare una crisi militare, politica e umanitaria di dimensioni ciclopiche nel Paese africano.

Se però non si arriverà a una nuova pianificazione del lavoro del contingente militare dell’Unione Africana, a una pacificazione politica e i donatori non otterranno le legittime garanzie che chiedono , il ritiro dei caschi verdi sarà inevitabile e a quel punto la realtà, di nuovo, darà ragione al filosofo tedesco.

La Somalia verrà travolta da un’ondata di violenza, le forze islamiste avranno modo di poter passare alla controffensiva su larga scala e il “fattore Afghanistan” si ripresenterà nel Corno d’Africa. In questo caso non ci saranno né una nuova Kabul e neppure una vecchia Saigon, ma un’ eterna Mogadiscio, dal momento che da anni la Somalia è il proscenio dei fallimenti delle missioni internazionali e il prezzo più alto di questi insuccessi lo pagherà, ieri come oggi, la popolazione locale.

FONTE: https://it.insideover.com/terrorismo/missione-unione-africana-somalia-afghanistan.html

In Kazakistan Washington porta avanti il piano della RAND, poi toccherà alla Transnistria

Quanto accade da una settimana in Kazakistan è la quinta fase di un piano della RAND Corporation; la sesta riguarderà la Transnistria; le precedenti quattro fasi si sono svolte negli ultimi due anni in Ucraina, Siria, Bielorussia e Nagorno Karabakh. Obiettivo: indebolire la Russia e costringerla a sovraesporsi.

Questo articolo è il seguito di

«La Russia vuole costringere gli USA a rispettare la Carta delle Nazioni Unite», 4 gennaio 2022.

Durante il colloquio telefonico del 30 dicembre 2021 con l’omologo russo Vladimir Putin, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto alla proposta della Russia di un Trattato che garantisca la pace sulla base del rispetto scrupoloso della Carta delle Nazioni Unite e degli impegni assunti [1]. Non sorprende che Biden abbia ignorato la sostanza della richiesta russa, limitandosi ad alludere a una possibile cessazione delle operazioni USA in Ucraina.

Il Consiglio di Sicurezza degli Stati Uniti ha simultaneamente avviato parecchie azioni contro la Russia. L’obiettivo non è rovesciare governi o scatenare nuove guerre, ma sfiancare Mosca, obbligandola a intervenire fuori dalle proprie frontiere. La Federazione di Russia si estende infatti su un territorio gigantesco, che non riesce a gestire con una popolazione di appena 150 milioni di abitanti.

A tal proposito, a maggio 2019 la RAND Corporation, il think-tank del complesso militare-industriale USA, aveva enumerato sei opzioni [2]:

1. armare l’Ucraina;

2. incrementare il sostegno agli jihadisti in Siria;

3. promuovere un cambiamento di regime in Bielorussia;

4. sfruttare le tensioni nel sud del Caucaso;

5. ridurre l’influenza russa in Asia centrale;

6. competere con la presenza russa in Transnistria.

Dall’11 al 13 ottobre 2021 la sottosegretaria di Stato per gli Affari politici, Victoria Nuland, ha incontrato a Mosca il governo russo. Con l’occasione è stato rimosso in via eccezionale il veto d’ingresso in Russia [3]. Nuland infatti non è una funzionaria qualsiasi. È una ragguardevole esponente dello Stato Profondo USA, che ha fatto parte di tutte le amministrazioni, repubblicane e democratiche, a eccezione dell’amministrazione jacksoniana del presidente Donald Trump. Fu lei a chiamare a raccolta nel 2001 gli alleati per combattere in Afghanistan, nonostante l’opposizione del presidente francese Jacques Chirac e del cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Fu ancora lei che, alla fine della guerra del 2006 contro il Libano, salvò Israele organizzando un cessate-il-fuoco unilaterale ed evitandogli l’umiliazione della disfatta militare. Fu di nuovo lei a organizzare nel 2014 la rivoluzione colorata del Maidan per rovesciare il presidente ucraino Viktor Yanukovich e sostituirlo con dei nazisti. Se ne poté allora costatare il disprezzo nei confronti degli europei, provocando disagio a Bruxelles e sanzioni contro Mosca.

Nuland appartiene a un’illustre famiglia neoconservatrice. Il marito non è altro che Robert Kagan, uno dei fondatori del Progetto per un nuovo secolo americano (Project for a New American Century – PNAC) che raccolse fondi per mandare alla Casa Bianca George W. Bush (figlio) e auspicò «una nuova Pearl Harbor», che gli attentati dell’11 Settembre poi realizzarono. Il cognato, Frederick Kagan, è un pilastro dell’Istituto dell’Impresa America (American Enterprise Institute). Fu l’ispiratore della politica USA di occupazione dell’Afghanistan e dell’Iraq. La cognata, Kimberly Kagan, è presidente dell’Istituto per lo studio della guerra (Institute for the Study of War). Svolse un ruolo di primo piano in tutte le guerre del Medio Oriente Allargato, in particolare nella politica dei rafforzamenti (the surge) in Iraq.

A luglio 2020 Nuland spiegò come trattare con la Russia in un provocatorio articolo su Foreign Affairs, “Inchiodare Putin” [4]. L’autrice, neoconservatrice, all’epoca collaboratrice dell’ex segretaria di Stato democratica Madeleine Albright, illustrava come il futuro presidente avrebbe dovuto agire nei confronti di Mosca. Dopo aver presentato una Russia in rovina e un Putin allo stremo, proponeva di negoziare un nuovo Trattato START [Strategic Arms Reduction Treaty, Trattato di riduzione delle armi strategiche, ndt], di ostacolare l’uso di internet da parte dei russi, di sostenere l’adesione dell’Ucraina alla UE (e successivamente alla NATO), nonché l’opposizione armata in Siria. Preconizzava investimenti USA per modernizzare quel povero Paese che è la Russia, in cambio del suo allineamento politico alle «democrazie occidentali». Il Cremlino, che ne respinge totalmente le affermazioni, l’ha ricevuta comunque, così come ha accettato il vertice Biden-Putin di Ginevra, sebbene il presidente statunitense avesse insultato l’omologo russo in televisione.

Non è trapelato niente delle riunioni a porte chiuse con il governo russo, ma è molto probabile che Nuland per l’ennesima volta abbia minacciato la Russia, visto che lo fa da vent’anni. Il ministro degli Esteri russo, Sergueï Lavrov, ha comunque confermato che la sottosegretaria USA non è pronta a sostenere l’applicazione dell’Accordo di Minsk per risolvere la crisi ucraina.

Da Mosca Nuland si è recata a Beirut per incontrare il nuovo governo di Najib Mikati, poi a Londra per suonare l’allarme, annunciando che Mosca stava ammassando truppe alla frontiera ucraina e s’apprestava a invadere il Paese.

Tre settimane dopo, il direttore della CIA, William Burns, si precipitava a Mosca per aggiustare quel che Nuland aveva mandato in frantumi: si è sforzato di essere conciliante ed è stato ricevuto dal presidente Putin in persona.

Ora però Washington ha smesso di fare il bello e il cattivo tempo. Dopo aver realizzato le prime quattro fasi: 1. armato l’Ucraina; 2. sostenuto gli jihadisti in Siria; 3. tentato di cambiare regime in Bielorussia [5]; 4. sfruttato le tensioni nel Caucaso del sud con l’attacco dell’Azerbaijan all’Armenia [6]; ora tenta di ridimensionare l’influenza di Mosca in Kazakistan – fase 5 – e successivamente dovrebbe misurarsi con la Russia in Transnistria – fase 6. In poche parole gli Stati Uniti mettono in pratica il piano della RAND Corporation.

KAZAKISTAN

Nella cultura dell’Asia centrale il capo è una specie di Kublai Khan e i membri della sua famiglia sono dei privilegiati. Il Kazakistan è nazione da pochi decenni. Lo deve al presidente Nursultan Nazerbayev, che ha saputo federare le diverse tribù. Il successore Kassym-Jomart Tokayev ha democratizzato il Paese, ma la condotta della popolazione continua a essere influenzata dalla cultura turco-mongola.

Il 2 gennaio 2022 manifestazioni contro il rialzo del 13% del prezzo del gas si sono trasformate in rivolta. Gruppi coordinati hanno attaccato edifici pubblici e spesso attività commerciali. Appostati sui tetti, dei cecchini hanno sparato sia sui manifestanti sia sulla polizia. Armerie militari sono state attaccate. Il bottino è stato distribuito ai componenti dei gruppi assalitori. Lo stesso è accaduto un po’ ovunque nel Paese. A Taldykorgan è stata attaccata anche la prigione dove sono rinchiusi degli islamisti.

L’operazione è opera di jihadisti che hanno combattuto in Siria, nonché di ex collaboratori della CIA afghani. Comandano gruppi formati da islamisti kazaki.

Il presidente Tokayev ha riconosciuto la legittimità delle manifestazioni e represso gli attacchi dei terroristi. Ha proclamato lo stato d‘assedio e fatto arrestare il presidente del Consiglio di Sicurezza, Karim Masimov, ex banchiere che fu due volte primo ministro, nonché capo dell’ufficio esecutivo del presidente. È accusato di alto tradimento. Tokayev dopo aver nominato il successore ha riunito il Consiglio di Sicurezza.

I rapporti ufficiali stimano in 20 mila circa il numero degli insorti, formati sia da jihadisti e rivoltosi stranieri sia da islamisti kazaki. Da anni, molto prima del piano Kushner di normalizzazione, il Paese era in rapporti cordiali con Israele. L’ex presidente Nazerbayev, che durante il periodo sovietico aveva assunto posizioni antireligiose, si è in seguito convertito e ha compiuto il pellegrinaggio alla Mecca. Le Chiese sono autorizzate, purché si registrino. Ogni anno si tiene un incontro inter-religioso, assimilabile a quello che il Vaticano organizza ad Assisi.

Il Kazakistan distingue le religioni, senza eccezioni, dall’islam politico, che è invece vietato. La Confraternita dei Fratelli Mussulmani e lo Hizb ut-Tahrir (Partito della Liberazione) si sono tuttavia sviluppati nell’intera l’Asia centrale con l’aiuto dell’MI6 britannico. Del resto, l’Organizzazione per la Cooperazione di Shangai è nata per combattere questo separatismo.

Il Consiglio di Sicurezza kazako ha trasmesso al Cremlino gli elementi posseduti sul complotto di cui è vittima il Paese. Ha chiesto l’aiuto dell’Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva (CSTO) per combattere gli jihadisti. Il presidente Tokayev ha subito ordinato alle forze di sicurezza di sparare a vista e di uccidere gli jihadisti intercettati [7].

Il CSTO ha immediatamente risposto inviando 2.500 soldati armeni, bielorussi, russi e tagiki agli ordini del generale Andrei Serdyukov, comandante in capo dei paracadutisti della Federazione di Russia. La Cina Popolare ha annunciato di essere pronta a intervenire in caso di bisogno.

La Turchia ha manifestato il proprio sostegno al presidente Tokayev, facendo così sapere di non essere implicata nel complotto jihadista. Senza sorpresa l’Afghanistan ha fatto altrettanto: parte dei talebani sono infatti deobandi e, del resto, gli afghani che partecipano all’attacco jihadista in Kazakistan sono ex collaboratori della CIA fuggiti dal Paese [8].

Rapidamente si apprendeva altresì che la National Endowment for Democracy [9], di cui Nuland è un’ex amministratrice, dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca ha speso milioni di dollari per «estendere la democrazia» in Kazakistan.

In passato, l’ex ministro dell’Energia, l’oligarca Mukhtar Ablyazov, insieme al genero del presidente Nzerbayev, Rakhat Aliyev, ha fondato un partito d’opposizione (non riconosciuto): Scelta Democratica del Kazakistan (QDT). Insieme hanno tentato di rovesciare Nzerbayev, aiutati da George Soros. Aliyev è morto nel 2015 in prigione in Austria, Ablyazov è andato invece in esilio, prima nel Regno Unito, poi in Francia. Arrestato diverse volte in Unione Europea per omicidio commesso in Russia, non è mai stato estradato. Ha ottenuto asilo politico in Francia e da un anno risiede a Parigi. Sin dal primo giorno di rivolta Ablyazov ha lanciato un appello per rovesciare il regime, ossia per liberarsi non soltanto del presidente in carica Tokayev, ma anche dell’ex presidente Nursultan Nazarbayev, ufficialmente ritiratosi dalla vita pubblica ma che continua a esercitare molta influenza.

Secondo alcune fonti non confermate, Ablayazov sarebbe in collegamento con il nipote del presidente Nazerbayev, Samat Abish, ex vicedirettore dei servizi segreti. Costui sarebbe stato arrestato il 7 gennaio per alto tradimento. È notoriamente un militante dell’islam politico, come il padre, che ha fatto edificare una gigantesca moschea ad Almaty.

L’ex presidente Nursultan Nazerbayev è rientrato nella capitale. Salute permettendo, potrebbe prendere in mano la situazione, aiutato soprattutto dalla figlia, Dariga Nazarbayeva.

TRANSNISTRIA

Secondo il piano della RAND, dopo il Kazakistan sarà il turno della Transnistria.